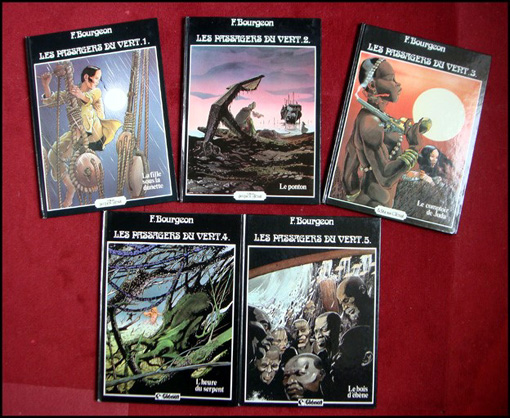

La fin des années 1970 était à la liberté. La France bourgeoise enfin faisait craquer ses gaines ! Le dessin, les histoires et les lieux de François Bourgeon chantaient l’émancipation des obscurantismes, le voyage, la vie qui court sous la peau. C’était l’histoire d’une fille qui découvrait le monde, les autres et combien la vie est remplie de contrastes. Belle et cruelle, mais unique ; tragique, mais à vivre avec appétit.

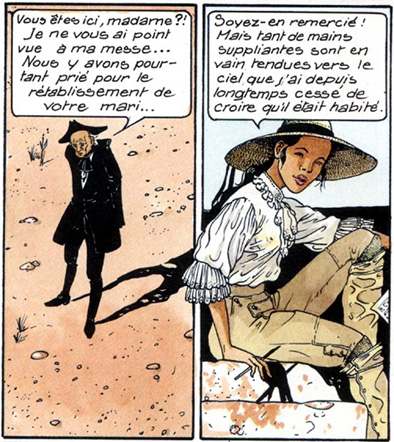

Isa est fille de nobles mais son père vit loin d’elle, il ne la connaît pas. Echangeant ses atours avec Agnès, une parente pauvre de son âge, elle est prise pour elle et exilée au couvent. Elle y apprend la vie recluse, les amitiés particulières et l’agilité de l’hypocrisie. Désormais, elle se veut libre. Libérée des carcans imbéciles, des conventions ineptes, des risettes trop tartuffes. Elle sera entière, Isa, et le vivra pleinement.

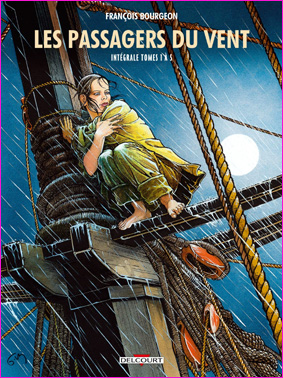

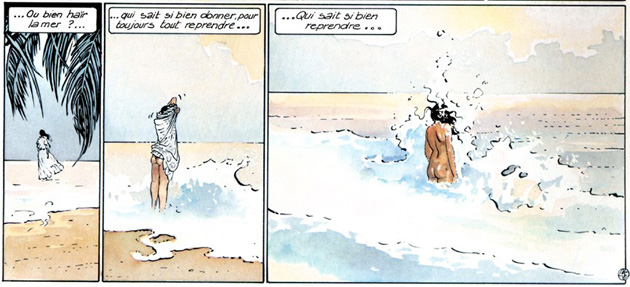

Elle séduit celle qui a endossé son nom puis s’enfuit avec elle sur la mer lointaine. La mer, espace de liberté, si fort dans ces années Moitessier et Tabarly. Mais la mer est sans pitié ; outre la tempête, il y a l’Anglais qui ne fait pas de quartier, et le capitaine, seul maître à bord après Dieu (qui, lui, ne dit jamais rien). Voilà Isa entichée d’un beau blond matelot et voilà son Agnès jalouse. Bien qu’elle partage ses caresses, tout se résout dans le drame et Isa, avec son Hoël, échouera sur un îlot caraïbe où l’Anglais viendra l’y cueillir. Hoël sera emprisonné dans un ponton, vieux vaisseau désaffecté, et Isa deviendra préceptrice d’une belle rousse qui a fauté, Mary.

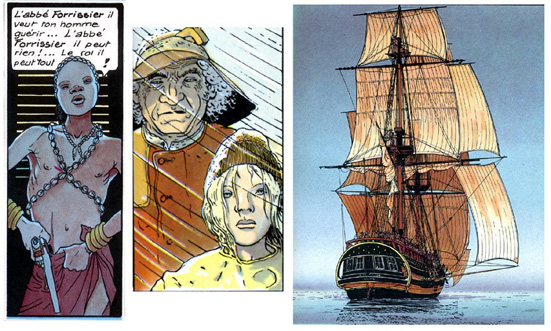

Cette Mary aime les hommes, son beau Smolett qui garde le ponton, et Hoël qui plaît à sa copine. Elle ne dédaigne pas la bagatelle, Gainsborough d’un Gainsbourg d’époque. Son accent charmant est celui de Jane Birkin. Hoël évadé, les filles s’enfuient en France avec leurs mâles respectifs. Mary accouche sur la mer d’une petite Enora puis tous s’embarquent pour les îles. Mais le commerce à l’époque est triangulaire. Nous sommes en 1781, deux siècles avant la gauche morale – et le bois d’ébène est une marchandise comme une autre. Le Blanc ne vient-il pas sauver les nègres du vaudou, des roitelets tyranniques et de la guerre qui les soumet et les enchaîne sans fin ?

Nous saurons tous les détails de la traite, de la diplomatie nègre, des intrigues d’empoisonneurs, des manœuvres, ferrures et cordages des vaisseaux. Sachez-le, un senau n’est ni un brick ni une frégate ! Les fièvres du continent noir exacerbent les corps et les passions, noyant la raison des Lumières dans le torride du cœur et des peaux. Mary y perd son Smolett, Isa y sauve de justesse son Hoël. Pendant que les hommes sont pris de fièvres ou d’alcool, les femmes sont l’enjeu de paris entre cyniques. De la braise à la baise, il n’y a souvent que le cœur qui manque. Noirs musclés, lions féroces, pouvoir nègre retord et pouvoir blanc égoïste, les filles ont fort à faire pour se défendre. Bourgeon aime les corps, les formes physiques des négresses comme celle des mâles noirs sont à la fête.

Il dessine les matelots et les mousses dans le dernier tome, renouvelant fort bien son catalogue de trognes. La mer, à l’époque, n’est pas lieu pour les femmes. Elles doivent rester soumises et cantonnées en cabine. L’homme y est roi, du castor au capitaine. Et c’est là qu’on apprend que le surnom de « Castor » donné par ses condisciples sartreux à Simone de Beauvoir était un brin méprisant. Certes, les intellos ont noyé le poisson en évoquant ‘beaver’, phonème anglais proche de Beauvoir, mais le castor était bel et bien le mousse dans le vocabulaire à voile ! Donc le niais, l’apprenti, le giton, celui qui ne sera pas l’égal des « vrais hommes » sans se soumettre à la horde.

La traversée d’Isa et de Mary ne pouvait être sans nuages. La mer donne et reprend. Les esclaves se révoltent, menés par la jeune négresse donnée à Isa par le roi adipeux d’Abomey, que le capitaine a fouettée pour avoir répliqué. Un castor descendu dans la cale sans lumière succombe, torturé et châtré ; un matelot est harponné et jeté tout vivant à la mer ; un officier assommé subit le même sort. Seul l’aspirant, François le non-noble que Mary a initié au sexe, rétablit la situation, bien que blessé, en prenant le commandement. Les passions sont au comble, le sang, l’écume de tempête, la poudre, font violer Mary par les hommes sous les yeux d’un mousse blondinet. Il veut s’excuser ou imiter les autres, il ne sait pas. Mary, maternelle et néanmoins femme, le console de sa lâcheté et lui dit d’oublier, surtout que cela n’a rien à voir avec l’amour, celui qu’il n’a jamais fait encore.

Car si l’amour est cru, chez Bourgeon, s’il est libéré dans le ton des années post-68, il n’est jamais bestial. Les viols, évoqués pour un mousse et pour Mary, sont une réalité maritime, une domination de la force brute sur les esprits. Mais l’amour est autre chose, un accord, une fidélité, un avenir à deux.

Touchant Saint-Domingue, Isa perd tout : Mary est obligée de retourner en Angleterre pour toucher son héritage, Hoël, reconnu par ceux du vaisseau dont il a tué le capitaine pour sauver Isa dans le premier tome, choisit de fuir avec les Frères de la côte. Isa se résigne à rester l’hôte de Madame de Magnan, une colonialiste blonde, impitoyable avec les esclaves comme il est d’usage.

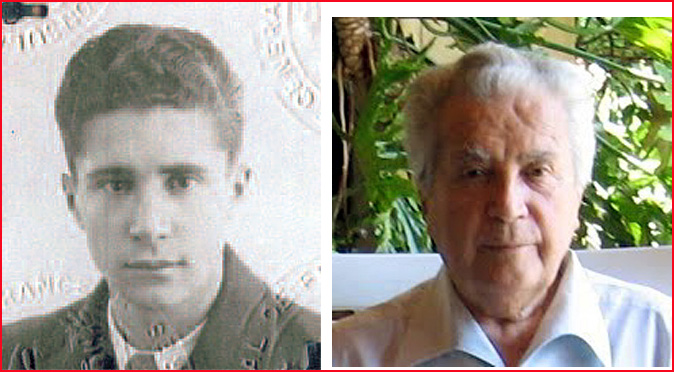

François Bourgeon aurait pu continuer la série, qui avait beaucoup de succès ; il l’a laissé tomber. Il y est revenu l’an 2009 avec La petite-fille Bois Caïman, puis la suite – mais l’élan s’est brisé. La joie des corps, l’espérance des cœurs et les lumières de la raison ne sont plus. Tout est devenu sombre, tout a vieilli – comme son auteur qui a trente ans de plus ! En ces années 20 du nouveau siècle, frileuses, prudes et morales, relire les cinq premiers tomes récemment réédités, revoir les dessins des corps libres, est un bain de jouvence.

François Bourgeon, Les passagers du vent, intégrale tomes 1 à 5, 1980-1984, Delcourt 2019, 240 pages, €39.50

Commentaires récents