« La vertu » est la moraline ambiante, celle des potinières qui se rengorgent de leur « vertu » – qui n’est que renoncement aux plaisirs impossibles – et des faux sages qui prêchent la prudence et l’extrême modération faute de tout simplement vouloir quelque chose. Cette vertu que conspue Nietzsche n’est pas celle des Romains (virtu) ni celle des Stoïciens (l’armature morale personnelle), mais le ce-qui-se-fait, le socialement acceptable, le politiquement correct. En bref le (très) petit-bourgeois de la vertu allemande, luthérienne ou catholique, en tout cas pleinement chrétienne du temps de Nietzsche – et qui reste le nôtre.

Zarathoustra n’est pas un « prophète » au sens de fondateur de religion ; il ne prône que la grande liberté de penser par soi-même et d’établir ses propres valeurs à l’aide de sa propre volonté vitale. Il n’expose pas une foi « tu-dois » mais met en lumière les comportements humains trop humains. Il ne séduira qu’une élite d’éveillés, pas la grande masse amorphe et heureuse de l’être. Son style poétique et aphoristique cherche à mettre au jour la lutte des instincts dans sa propre pensée – et dans la nôtre lorsque nous nous débattons dans nos contradictions – par exemple les Droits de l’Homme mais la nécessaire sécurité de chacun.

Aussi, lorsqu’il revient sur la terre ferme de son périple marin en solitude, il découvre que la petitesse des humains de son pays s’est encore accentuée. Ils ne vivent plus dans des palais mais dans de petites maisons de campagne ou des mansardes réduites en ville. Or tout ce qui est petit rend petit. Il faut se courber pour entrer, se contraindre pour bouger. « A de petites gens, il faut de petites vertus », dit Zarathoustra, et les petites gens montrent les dents prêts à mordre. « Ils potinent entre eux : ‘que nous veut ce sombre nuage ? Veillons à ce qu’il ne nous amène pas une épidémie’. » Car la vérité dérange.

Elle remet en cause les illusions confortables, grille de sa clarté les névroses, déstabilise les positions acquises et les situations reconnues. La vérité réintroduit le hasard dans l’existence de gens qui veulent à tout prix abolir le hasard au profit des traditions immuables. Contrairement au Christ qui demandait à ce qu’on laisse venir à lui les petits enfants, les femmes éloignent les enfants de Zarathoustra – Nietzsche aime bien ce contraste du prophète chrétien au mage qu’il a créé. Le premier veut endoctriner, le second éveiller.

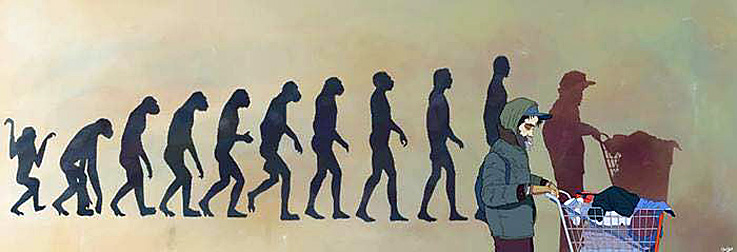

« Je passe au milieu de ce peuple et je tiens mes yeux ouverts : ils sont plus petits et ils continuent à devenir de plus en plus petits : – cela provient de leur doctrine du bonheur et de la vertu. Car ils sont modestes dans leur vertu même – parce qu’ils veulent avoir leurs aises. Or, seule une vertu modeste se concilie avec les aises. » La « génération Bataclan » dont la seule vertu est l’hédonisme sans contraintes et dont le bonheur suprême est d’aller boire une bière en terrasse avec des potes – sans engagement – est d’une petitesse sans nom. Ils ont la lâcheté de leur époque, de leur éducation nationale, de leur courte-vue du no future. L’islamisme leur fait la guerre et ils récusent la guerre : trop prenante, trop dérangeante, trop engageante.

Surtout ne rien faire que bavasser et allumer de petites bougies pour se lamenter en cœur – mais ne rien changer aux « valeurs » qui ne valent pas grand-chose quand on n’est pas prêt à les défendre autrement que par du blabla. « Quelques-uns d’entre eux ‘veulent’, mais la plupart ne sont que ‘voulus’. » Par le système, par « les syndicats », la vox populi qui impose son inertie par crainte de tout ce qui pourrait remettre en cause. « Les qualités de l’homme sont rares ici : c’est pourquoi les femmes se virilisent », ajoute Nietzsche.

« Et voici la pire des hypocrisies que j’ai trouvée parmi eux : ceux qui ordonnent feignent d’avoir, eux aussi, les vertus de ceux qui obéissent. ‘Je sers, tu sers, nous servons’ – ainsi psalmodie l’hypocrisie des dominants et malheur à ceux dont le premier maître n’est que le premier serviteur. » Emmanuel Macron a raison de se vouloir « président jupitérien », même si c’est une provocation aux provocateurs (pourquoi les provoc Mélenchon seraient-elles ressenties comme « normales » et pas les provoc Macron ?).

Le populisme de la petite vertu est le pire pour une société qui veut « faire société » : c’est le bal de l’hypocrisie et de la lâcheté à tous les étages. « Tant il y a de bonté, tant il y a de faiblesse, me semble-t-il. Tant il y a de justice et de compassion, tant il y a de faiblesse ! » C’est vrai, « pauvres » racailles qui enfreignent la loi : ils sont inéduqués, laissés pour compte des mosquées et des sites de haine, jamais sanctionnés jusqu’au dernier moment – souvent fatal. « Pauvres » déboutés du droit d’asile qui « doivent » rester dans notre république amicale, éducatrice et aidante – tout en prônant des doctrines de haine et de massacres d’impies. Il faut les aider, cela passera, tant qu’ils n’ont rien fait, ne pas en faire des martyrs… Tous ces faux arguments de lâches qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort en se disant qu’après tout, le poignard, la balle ou l’égorgement sont pour les autres !

« Ils sont ronds, loyaux et bienfaisants les uns envers les autres, comme les grains de sable… » dit Nietzsche – Marx parlait de sac de pommes de terre. « Dans leur niaiserie, ils ne souhaitent au fond qu’une chose : que personne ne leur fasse mal. C’est pourquoi ils sont prévenants envers chacun et ils lui font du bien. » Même aux djihadistes assoiffés de sang impie pour gagner leur ciel mahométan – eux qui croient qu’Allah sourit à leurs crimes. « Mais c’est là de la lâcheté : bien que cela s’appelle ‘vertu’. »

« La vertu, c’est pour eux ce qui rend modeste et apprivoisé : grâce à elle ils ont faits du loup un chien et de l’homme le meilleur animal domestique de l’homme. ‘Nous avons placé notre chaise au milieu’ – c’est ce que me dit leur petit rire satisfait – à égale distance des gladiateurs mourants et des truies joyeuses. Mais c’est là de la médiocrité : bien que cela s’appelle modération. » Zarathoustra aime à parler en images et j’aime bien celle des « truies joyeuses » : on sent qu’elles se vautrent et qu’elles couinent, sans jamais vouloir sortir de leur fange – trop fatiguant !

La modestie n’est pas l’humilité, mais l’acceptation de son petit sort faute de vouloir le grandir ; la modération n’est pas la raison, mais la défiance de qui a peur de tout ce qui change – au cas où ce serait pire. Les syndicats sont experts en cette manière. « Et lorsque je crie : ‘Maudissez tous les lâches démons qui sont en vous, qui voudraient gémir, croiser les mains et adorer’ : alors ils s’exclament : ‘Zarathoustra est impie’ » Oui, « Je suis Zarathoustra, l’impie : où trouverai-je mon égal ? Mes semblables sont tous ceux qui se donnent eux-mêmes leur volonté et qui se défont de toute résignation. »

Tel est le message : sans volonté, la résignation fait mourir. Sous le poignard, les balles ou les intimidations des ennemis qui veulent votre mort : les islamistes aujourd’hui sont les plus évidents, mais aussi Poutine et son rêve de domination de l’Hinterland continental, les pseudos « racisés » qui jouent la révolte des esclaves comme jadis les chrétiens auprès des politiciens populistes qui voient là une base électorale, les colonisés du globish qui croient encore en un monde mondialisé formaté américain – et d’autres encore peut-être.

« Vous devenez toujours plus petits, petites gens ! Vous vous émiettez, vous qui aimez vos aises ! Vous finirez par mourir… – par mourir de vos petites vertus, de vos petites omissions, de votre petite résignation. Vous ménagez trop, vous cédez trop : tel est votre terrain ! » Les partis de l’extrême-centre, les syndicats, le Conseil d’État, les gens de la gauche moraliste, le sentimentalisme chrétien qui tend toujours l’autre joue – tous ceux-là s’émiettent aujourd’hui au lieu de faire bloc et de décider – enfin ! Quitte à bousculer « le droit » (qui peut se changer) et les habitudes de résignation (qui sont celles des lâches).

A la génération Bataclan, je dis comme Zarathoustra : « Faites toujours ce que vous voudrez – mais soyez d’abord de eux qui peuvent vouloir ! Aimez votre prochain comme vous-mêmes, mais soyez d’abord de ceux qui s’aiment eux-mêmes. »

(J’utilise la traduction 1947 de Maurice Betz au Livre de poche qui est fluide et agréable ; elle est aujourd’hui introuvable.)

Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, 1884, traduction Geneviève Bianquis, Garnier Flammarion 2006, 480 pages, €4,80 e-book €4,49

Nietzsche déjà chroniqué sur ce blog

Commentaires récents