L’année de son demi-siècle, Martin Amis fils de sir Kingsley Amis et père de Louis, Jacob, Delilah et Fernanda (à l’époque), publie son festival de souvenirs. Trop jeune pour des Mémoires, trop romancier pour un Journal, trop modeste pour une Autobiographie, il préfère l’Expérience de la réminiscence. Un bel objet littéraire qui a obtenu le James Tait Black Memorial Prize, l’un des meilleurs prix littéraires du Royaume-Uni, établi en 1919.

A peu près toute la vie consciente de l’auteur est dévoilée, replacée dans sa famille, son époque et sa subjectivité d’écrivain. Le père est le personnage principal, modèle mimétique que Martin reproduit presque parfaitement : comme lui deux fils à un an d’intervalle, comme lui écrivain de fiction, comme lui divorcé et à nouveau père, comme lui tenté par l’euphorie des adjuvants (cigarette dès six ans, cannabis adolescent, alcool adulte), comme lui muni par l’hérédité de mauvaises dents et, par fonction, traqué par les tabloïds britanniques – la pire vulgarité du monde.

Le livre commence par un dialogue de l’auteur avec son fils aîné Louis, 11 ans, et se termine par une lettre toute fraîche à sa tante « que je n’enverrai jamais, publiée dans un livre que tu ne liras jamais » p.555 – parce qu’elle est morte. La vie, la mort, la transmission, tels sont les thèmes d’Expérience. Le père et ses fils, ses filles, le mari avec ses épouses, l’écrivain tâcheron avec ses livres, ses amis et la littérature. Il y a aussi la fratrie (Philip, frère aîné d’un an et quasi jumeau, Sally la petite sœur et Jaime de demi-frère de vingt ans plus jeune), les cousins (Rob, David) et les cousines (Marian, Lucy), les adultes (Jane, Larkin) et les modèles littéraires (Saul Bellow, Ian McEwan, Julian Barnes et d’autres). Lucy, la cousine, a disparu à 19 ans un soir qu’elle rentrait en bus : elle fut la victime étranglée de Frederick West, le trop célèbre tueur en série.

Ce qui donne ces méditations obsessionnelles sur la mort violente d’un enfant, le viol de l’innocence, la pédophilie, la perte des repères, la nudité, le divorce, la paternité ignorée, l’époque. Né en 1949, Martin est un enfant du baby boom et un adolescent de la révolution des mœurs. « Au début de notre amitié, j’étais ébahi de voir David [son cousin] jouer nu sur la plage à Swansea. Ce n’était pas sa nudité qui me surprenait, mais son indifférence. Il se mettait à genoux pour faire un château de sable, et il creusait, construisait, polissait sans se départir de son sérieux. Je compris que j’avais perdu cette liberté depuis longtemps, depuis bien des étés. Quelque chose était apparu en moi, que lui n’avait pas encore. C’était un villageois, j’étais un citadin. Était-ce la raison ?… » p.204.

Son père a connu « une poule » lorsque Martin a eu 13 ans. Lui et son frère Philip (de « 375 jours plus âgé »), ont vécu quelques mois comme si le monde de l’enfance s’écroulait définitivement, comme si le père les abandonnait, les refusait. « Le divorce : un événement d’une violence inouïe », écrit-il p.378 lorsqu’il l’inflige lui aussi à ses propres enfants. Et puis la vie reprend, le dialogue dans les larmes, l’attachement malgré tout, jusqu’à aller vivre avec lui et sa seconde femme Jane, l’ex-« poule », une parfaite belle-mère, écrivain elle aussi qui a poussé Martin à Oxford. Mais l’absence de père est peut-être plus éprouvante que le père absent. Une fille est née à Martin sans qu’il le sache, il le retrouvera quand elle a 19 ans. Curieuse expérience là aussi.

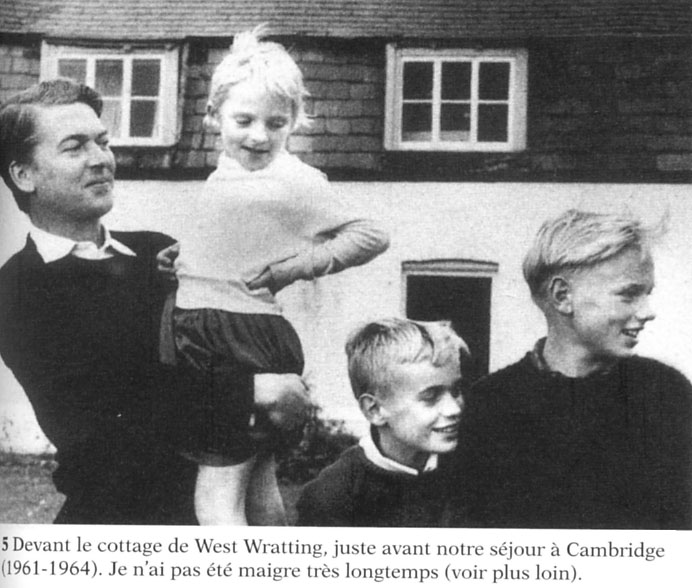

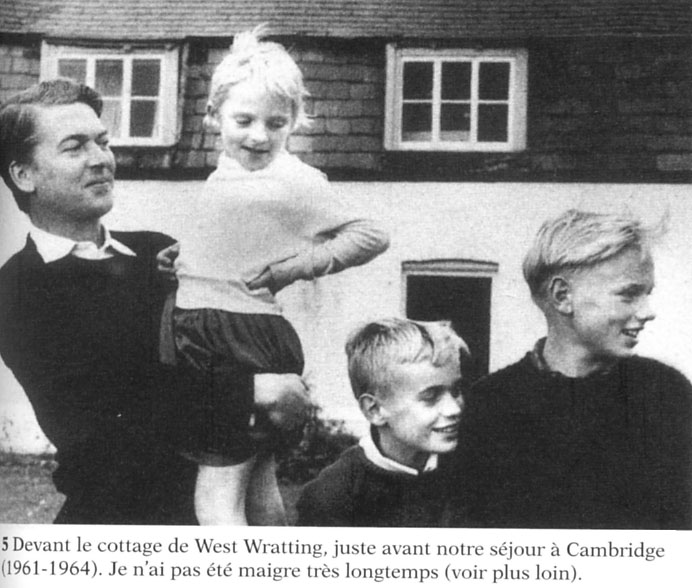

Le lecteur étranger éprouve combien la culture anglo-saxonne protège l’enfance et combien aussi, dès la puberté, le garçon surtout est poussé sans ménagement et sans garde-fou vers le monde adulte. A 13 ans, Martin Amis se sent rondouillard à gros cul, son passage en John Thornton dans le film de Mackendrick, Un cyclone à la Jamaïque, tourné en 1963 (à quasi 14 ans) n’a pas marqué l’histoire du film. Le petit frère de John, le lumineux et plastique Jeffrey Chandler (photo), blondinet sauvage de 11 ans dans le film, est bien plus séducteur. Martin se compare sans cesse à son grand frère – et un an de plus, à cet âge, fait toute la différence. Déniaisé à 15 ans après le siège d’une copine (1964 était un peu tôt pour la révolution des mœurs), sa carrière d’acteur s’arrête là et il entreprend sa mue d’écrivain.

Il n’est facile nulle part d’être « littéraire », ce que les éduquants classent dans une catégorie de seconde zone. Autant les matheux sont sur des rails (il suffit de suivre, d’apprendre et de recracher sans état d’âme – pour le plus grand plaisir des sachants), autant les littéraires, faute de repères précis d’évaluation, apparaissent rêveurs, sentimentaux et paresseux. Ils ont besoin de mûrir et de trouver des modèles, or ces modèles sont extrêmement rares par fonction chez les profs. Martin a eu son père et les ami(e)s de son père, avant ses pairs et les amis de ses pairs. Il est entré à Oxford non sans mal, après avoir épuisé sous lui nombre de « boites à bac » aussi administratives et inutiles que sans âme.

Son « premier boulot » a été critique au Times Litterary Supplement – grâce à l’aura de son père. Il est passé ensuite, émancipé, au New Statesman, organe de gauche plutôt trotskyste. « Je me situais au centre gauche, tendance libertaire », dit Martin p.286 – autrement dit opposé à Kingsley son père, carrément à droite. Son « premier roman » The Rachel Papers publié en 1973 remporte le Somerset Maugham Award, déjà autobiographique faute d’expérience encore de la vie.

Mais l’existence ne se termine pas à 50 ans, en 1999, année ultime du dernier siècle et année d’écriture d’Expérience. La cinquantaine est le moment d’un bilan à mi-vie, juste après la mort du père. Martin Amis porte son regard critique, avec la noirceur et l’humour qui caractérise son style, sur sa propre existence. Le lecteur (pas trop jeune) est envoûté. Moins parce qu’il a vécu à peu près la même époque que parce qu’il sent ce que l’auteur a mis de lui, ses désirs, ses fantasmes, ses obsessions. C’est bien sûr excellemment écrit, ce que le traducteur a eu le talent de faire passer en français. Avec un index bien utile (rareté littéraire, surtout en France !) et un cahier central de photos choisies.

Martin Amis, Expérience (Experience), 2000, traduit de l’anglais par Frédéric Maurin, Folio 2005, 591 pages, €10.07

Commentaires récents