Tzvetan Todorov vient de mourir. Ce Bulgare devenu Français après sa fuite de l’oppression socialiste a sorti, à l’occasion de l’exposition qui s’est tenue en 2006 à la Bibliothèque Nationale, un opuscule sur les Lumières. Je réédite la note que j’avais fait paraître à l’époque sur un blog précédent, puis à nouveau en septembre 2014 sur ce blog.

Pour Todorov, les Lumières ne sont pas une innovation mais un aboutissement. Les idées viennent de l’Antiquité, reprises à la Renaissance et épanouies à l’âge classique. Nous sommes alors à une époque de débats où l’on privilégie ce qu’on choisit plutôt que ce qui est imposé, et où l’on découvre (après les Évangiles) que des droits inaliénables existent du fait seul d’appartenir au genre humain.

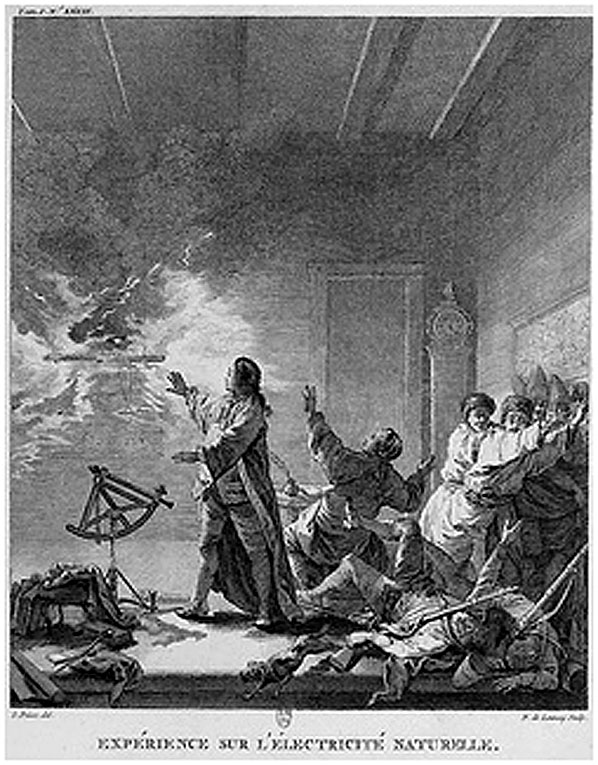

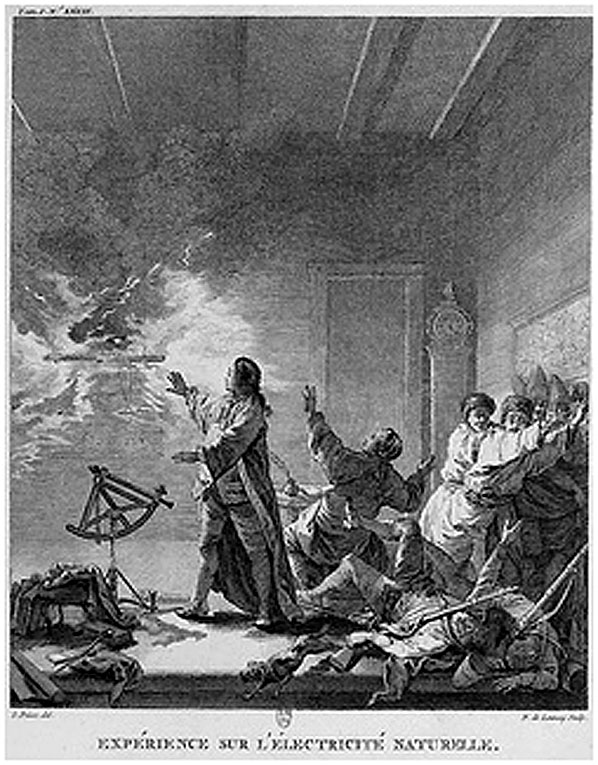

- La raison, par ce qu’elle permet la connaissance, libère des peurs et des superstitions. Dès lors,

- la quête du bonheur remplace celle du Salut, car un délit n’est plus un « péché » mais une faute sociale,

- la propriété n’est plus un privilège « divin » attaché à une caste élue mais le fruit de l’initiative et du travail

- il n’y a pas de Dessein de Dieu ou de l’Histoire (le Progrès) mais une perfectibilité de l’homme (selon Rousseau) recommencée à chaque génération.

Oh, certes, les Lumières ont amené la table rase de la Révolution, puis l’exacerbation paranoïaque de la Terreur, le rationalisme dévoyé du Scientisme et le moralisme condescendant du Colonialisme avant celui de « la gauche morale »… Les Raisonnables savent tellement mieux que tout le monde, n’est-ce pas, ce qui est bon pour les autres ! Ils ont reçu la révélation de la Vérité de leur propre esprit, tout comme Mahomet avait reçu la Parole d’Allah de Djibril (Gabriel) même.

C’est à la gloire du christianisme d’avoir décidé que tous les êtres humains avaient une âme (les Jésuites du Paraguay ont été à la pointe et se sont fait mal voir pour cette raison). Par la suite, l’inertie des mentalités a été celle de l’aventure et des gros sous, mais avec cette idée lumineuse qu’il fallait les aider à sortir de l’obscurantisme en faisant travailler les « peuples-enfants » pour les éduquer. La France en Afrique, il y a quelques décennies, avait ce même raisonnement chez les coopérants profs.

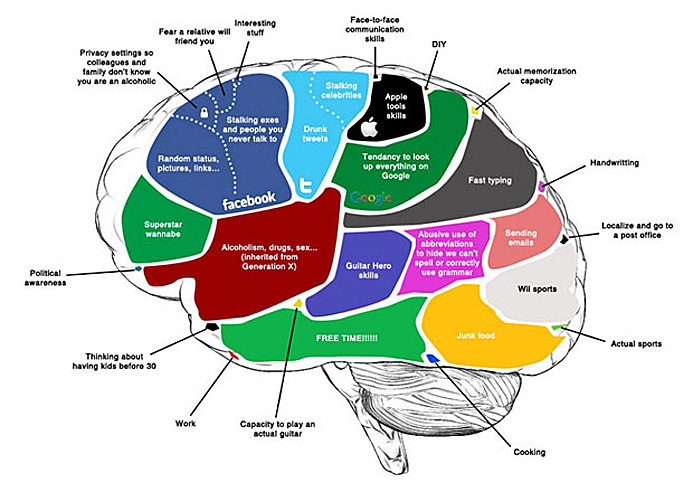

Les règlementations françaises en ont gardé un travers bien connu : dire le Vrai et l’Unique, pour le Monde entier, de toute Éternité – sans jamais tenir compte des particularités individuelles, ni de la maturation sociale, ni des conditions historiques. La gauche en France reste remarquablement imbibée de cet état scientiste, clérical et autoritaire de penser : il y a ceux qui sont « éclairés » et tous les autres ne sauraient savoir (ni décider) par eux-mêmes de ce qui est bien pour eux (d’où l’idée de dictature du prolétariat inventée par Lénine).

Mais, fort heureusement, les Lumières sont bien autre chose que cette caricature pour intellos dépressifs. Elles sont un combat constant contre les obscurités, y compris celles qui subsisteront toujours en nous : tout simplement parce que nous ne sommes pas des dieux. Pour les Grecs, ce combat personnel et collectif permanent était tout bonnement la civilisation, cet épanouissement humain à reconstruire à chaque génération. Ils opposaient le citoyen éclairé partie au débat public au barbare, soumis aux clans, aux coutumes et au despotisme.

Todorov relève cinq vertus des Lumières : l’autonomie, la laïcité, la vérité, l’humanité et l’universalité.

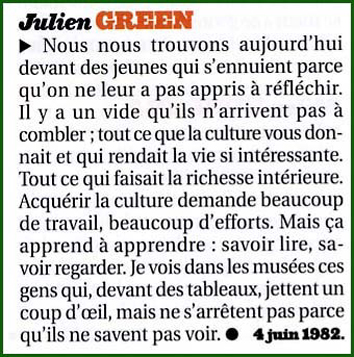

Oser penser par soi-même avait ravi Diderot. La tradition constitue un être humain mais ne suffit pas à rendre quoi que ce soit légitime ; il y faut la raison. Celle-ci n’est pas seule en l’homme, mais flanquée de la volonté et des désirs. La raison peut éclairer l’homme, mais elle peut aussi faire le mal car l’autonomie n’est pas l’autosuffisance : l’homme n’est humain qu’en société… et toute société exerce sur l’individu une pression, positive par l’éducation et l’exemple, mais aussi aliénante par la mode, l’opinion commune, le qu’en-dira-t-on. C’est pour cela que Rousseau fit élever Émile hors des villes. De même, la critique qui émane de la raison est utile mais, lorsqu’elle s’exacerbe et tourne à vide, elle devient un jeu gratuit, une ‘private joke’ stérile entre intellos.

Avec les Lumières, le pouvoir spirituel regagne enfin son empyrée, laissant à lui-même le pouvoir temporel. Déjà, le Christ annonçait que son Royaume n’était pas de ce monde, demandant de rendre à César ce qui appartenait à César, réservant le reste à Dieu. Si l’empereur byzantin Constantin impose le christianisme comme religion d’État au IVe siècle, la Réforme protestante crée la laïcité en libérant la conscience et les conduites de « l’infaillibilité » des représentants terrestres. La laïcité refuse toutes les « religions », qu’elles soient papales ou politiques : la Terreur jacobine, le nazisme, le communisme, le positivisme, la loi de la jungle financière, la mystique écolo…

Aucun jugement de valeur ne doit inhiber la recherche scientifique qui, si elle ne dit pas « le vrai », recherche par essais et erreurs le « vraisemblable », n’hésitant jamais à remettre en cause dès le lendemain les certitudes les mieux acquises. Penser, croire, critiquer, rechercher la vérité, sont des libertés de l’homme du fait même qu’il appartient à l’humanité.

Mais il est entendu que toutes les « opinions » ne sauraient se valoir : seuls les humains « éclairés » (hommes et femmes informés et capables de raisonnement), savent appliquer la méthode expérimentale pour connaître la vérité des sciences, puis en débattre lors de dialogues argumentés. La libération de l’homme est un processus qui s’apprend. La démocratie est l’état où la souveraineté populaire s’exerce dans le respect des droits de l’individu.

Dès lors, la vérité n’est pas le Bien transcendant, mais ce qu’on trouve ; pas l’éternel immobile, mais le provisoire observé ici et maintenant. Pouvoir n’est pas du même ordre que savoir. Éduquer aux valeurs n’est pas du même ordre qu’instruire les faits. Nulle volonté collective ne peut rembarrer l’indépendance de la vérité si elle est recherchée selon les méthodes de la raison. Le réel n’est pas de convenance idéologique mais s’impose, sous peine de délirer, ce qui signifie « sortir du sillon de labour », perdre la raison. Et se trouver alors gibier tout trouvé pour le n’importe quoi d’une volonté, des désirs ou des pulsions.

Avec les Lumières, ce n’est plus Dieu mais l’homme, qui devient le centre. Son existence n’est plus un « moyen » que la Providence a trouvé pour faire son « Salut » dans un Dessein intelligent. L’homme a sa fin en lui-même comme être vivant sur une planète globale : sa préservation, son épanouissement, son bonheur – à l’égal de toutes les espèces vivantes. L’État n’est plus sauveur sous l’égide d’un Roi oint de Dieu mais protecteur des libertés et fournisseurs de services négociés en commun en échange de l’impôt.

Détourner ce mouvement des Lumières est, hélas, fréquent mais pas pour cela justifié : l’art pour l’art, le scientisme, le colonialisme, la technocratie, le social-collectivisme ne sont que des Lumières dévoyées. On ne peut atteindre une fin noble par des moyens ignobles. L’universalité des Lumières veut que tout être humain ait droit à la vie, à la dignité et au bonheur. Simplement parce qu’il appartient à l’espèce humaine – pas parce qu’il serait « élu » de tel Dieu ou citoyen de tel État. En revanche, le respect de chacun ne limite pas la nécessité de normes communes.

Les Lumières se sont épanouies dans l’Europe du 18ème siècle, mais il s’agit bien, selon Todorov, d’une pensée « universelle ». Il en retrouve les traces dans l’Inde du 3ème siècle avant, dans le christianisme proche-oriental bien sûr, mais aussi dans l’islam des 8ème au 10ème siècle, dans le confucianisme Song et même dans l’Afrique anti-esclaves du 17ème siècle. Le mouvement éclot en Europe en raison de l’autonomie politique des pays qui la composent et de la séparation acquise de haute lutte entre Dieu et César. Le Papisme a laissé dégénérer le savoir selon Hume ; au contraire, la séparation du spirituel et du temporel l’a régénéré. Le morcellement des puissances, allié à un espace culturel et commercial commun a rendu l’Europe foisonnante d’échanges matériels et spirituels ; les idées neuves ont circulé sans entraves. Tout au contraire des espaces unifiés à autorité affirmée, comme celui de la Chine.

Malgré les dérives et les excès, puissent les Lumières irradier le monde entier afin que l’être humain s’y épanouisse sans heurt. Ce petit livre de 126 pages est un bien beau livre. Une mine politique pour une grande partie du globe, si l’on y réfléchit.

Tzvetan Todorov, L’esprit des Lumières, 2006, Livre de poche 2007, 160 pages, €5.60

Commentaires récents