La Révolution qui a bouleversé les campagnes les plus reculées en inversant l’ordre ancien vient à peine de s’apaiser lorsque des paysans aperçoivent dans les bois un enfant nu. Nous sommes en 1797 en Aveyron.

Il faudra une année au moins avant que des chasseurs le capturent en l’enfumant sur son arbre, puis le recapturent parce qu’il a rongé le toit de chaume du gourbi dans lequel ils l’avaient enfermé.

L’être a tout du diabolique (la nudité intégrale, la tignasse hirsute, les griffes, les grognements) – mais pas la queue, « deux boules, une brindille », indique l’auteur. La bête nue est cependant un enfant des hommes. Le curé s’en fout, son dogme n’a rien à dire sur le sujet ; le maire protège, mais en réfère au commissaire républicain ; lequel avise évidemment Paris et les hautes instances de la politique et de la science.

L’enfant nu est donc amené en fiacre (il en vomit) jusqu’à la capitale après avoir été plus ou moins apprivoisé par un paysan qui a perdu sa sœur débile et sait comment procéder. L’institution des sourds-muets s’empare du garçon pour le civiliser. Echec. C’est alors le jeune docteur Itard qui s’y attelle, croyant qu’il saura faire un homme de cette bête laissée à elle-même.

Parce que l’enfant prononce pour la première fois la syllabe « oh ! » il le prénomme Victor. Son vrai nom, nul ne le sait. Les enquêtes supposent qu’il s’agit d’un enfant abandonné volontairement dans la forêt par une mère surchargée de marmaille qui a tenté de lui trancher la gorge, comme en témoigne une cicatrice sur son cou. Il devait avoir dans les 5 ans. Mais il était différent des autres garçons, probablement atteint d’une légère débilité mentale.

Itard va réussir à lui inculquer une discipline et à lui faire reconnaître des objets associés à des mots. Sans plus. On ne récupère pas une carence initiale, ni héréditaire, ni éducative. L’enfant n’est pas une page blanche qui parle « naturellement » comme Rousseau feignait de le croire, mais un être social qui ne peut se développer que s’il est entouré, encouragé et aimé. La raison n’est pas innée, seule la capacité à raisonner l’est – encore faut-il la stimuler. L’enfant nu n’a étendu que ses capacités animales : le flair, l’ouïe sélective, l’habileté à fuir à quatre pattes et à grimper aux arbres, la rapidité à saisir les proies à sa portée.

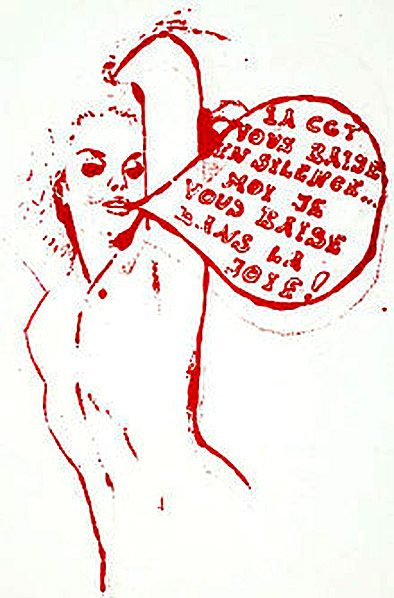

Victor ne devient Victor qu’après un processus de véritable dressage, comme on le fait d’un chien. Il ne se souvient que confusément de ses premières années humaines, même s’il cherche le voisinage des hommes et accepte spontanément la main tendue. Itard lui applique tout ce que les Lumières ont de disciplinaire et de contraignant, dans la continuité de la religion. La science a pris la suite du dogme mais ses commandements ont la même pression, même s’il s’agit de civiliser plutôt que de convertir. Le communisme, version accentuée des Lumières, fera de même avec les jumelles soviétiques Masha et Dasha, nées à Moscou en 1950. Les savants staliniens firent sur elles des expériences « au nom du Peuple », leur faisant endurer le froid, la chaleur et la faim, les électrochocs et les prélèvements.

Il y a donc quelque chose de pervers dans la volonté de savoir lorsqu’elle est appliquée à l’être humain, comme dans l’idéologie du Bien lorsqu’elle contraint malgré lui un enfant.

Ce pourquoi l’auteur réhabilite l’humaine empathie.

Son court récit romancé cherche à se mettre dans la peau de l’enfant plutôt que dans celle du chercheur. Il l’observe, le comprend, explique ses réactions. Itard est père fouettard plus que savant désintéressé ; il ne supporte pas que Victor conteste son autorité « naturelle », sanctionnée par les Académies et par le Ministère.

Bien écrit, haletant, touchant, voilà une autre façon de voir l’enfant sauvage que le rapport dudit Itard; lequel a inspiré le film de François Truffaut.

Tom Coraghessan Boyle, L’enfant sauvage (Wild Child), 2010, Livre de poche 2012, 121 pages, €5.10, e-book format Kindle €5.49

DVD L’enfant sauvage de François Truffaut, avec Jean-Pierre Cargol, Jean Dasté, François Truffaut, Françoise Seigner, Jean-François Stévenin, MGM United Artists 2008, 84 mn €24.06

Commentaires récents