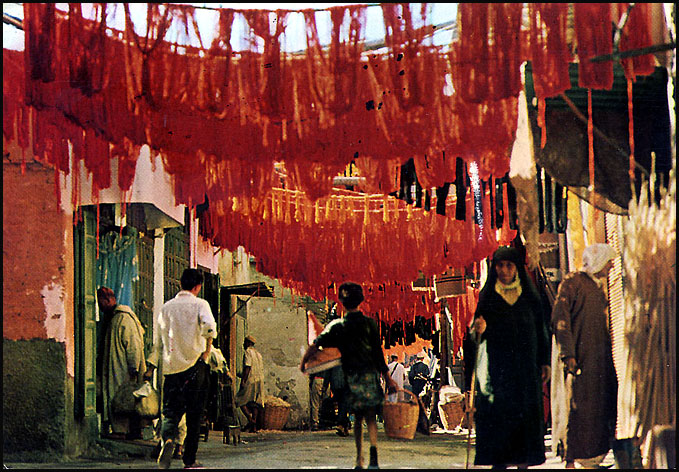

Nous repartons à pied en traversant le village. Nous visitons à l’orée des maisons une vaste serre à roses où les employés sont en train de cueillir, d’égaliser, d’humecter et d’emballer des bouquets. Je leur demande si nous pouvons les prendre en photo et ils acceptent, heureux. Leur travail s’en trouve comme justifié.

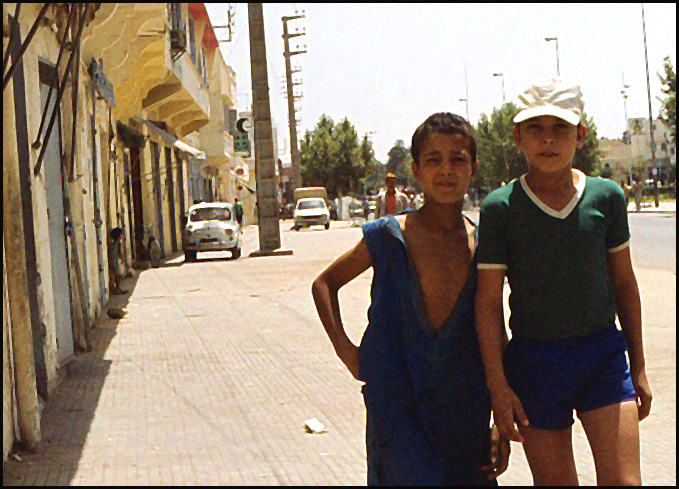

Suit une rude montée, mais nous sommes habitués depuis hier. Il faut bien sortir de la vallée et les plissements volcaniques de la région sont jeunes. Nous aurons ensuite du plat. Le chemin nous conduit à longer une école primaire. Son bourdonnement continu se change en chant à notre vue : « lapiz ! lapiz ! » (des crayons !), crient les mioches. Le guide local du jour distribue des barres chocolatées emportées à cet effet. Les garçons se bagarrent pour les avoir mais dans un chahut plus joyeux que sanguinaire même si l’un d’eux est écrasé au sol par ses copains. Ce sont des garçons, ils aiment les jeux brutaux et savent encaisser. Ils distinguent aussi parfaitement ce qui ressort de la méchanceté ou de la simple exubérance.

Nous poursuivons par des hameaux où se construisent des maisons d’adobe (briques crues séchées) ou de pisé (argile et paille compressés) monté sur claie. Cela jusqu’au village bien connu de San Juan Chamula, chef lieu de la communauté indigène la plus vaste du Chiapas, celle des indiens Chamulas de langue tzotzil. Il chapeaute 84 villages alentours et réunit les 54 autorités indigènes et les 16 policiers locaux élus (ou plutôt « désignés ») pour un an.

Juan Perez Jolote le précise bien dans son autobiographie, Tzotzil, publiée en 1952 et traduite en français aux éditions La Découverte en 1981. Il raconte son existence d’enfant battu par son père ivrogne (qui ne le cognait que lorsqu’il était sobre) ; son départ à la fin de l’enfance pour découvrir le reste du Mexique et la révolution ; puis son retour, une fois adulte, pour se marier et vivre entre ses parents le reste de son âge. La vie des hommes Chamula, à l’entendre, tourne toute autour de l’alcool qu’on offre en toutes circonstances et qu’il est mal venu de refuser.

L’église blanche et bleue a un petit air méditerranéen. Elle a été reconstruite après un incendie et n’a rien d’ancien. Le parvis clos devant elle est la version christianisée de l’espace rituel préhispanique, l’ancien « mur des serpents » de chaque temple nahualt. Il figure le centre du monde avec des reposoirs aux quatre coins et son point central surmonté depuis le 16ème siècle d’une croix de pierre. Reposoirs et croix centrée dessinent le quinconce, signe du mouvement cosmique indien et de l’écoulement du temps.

L’attrait de l’église est tout autre. D’abord par l’interdit qui frappe toute photo à l’intérieur et toute photo sur le parvis lors des cérémonies. Si l’on voulait attirer les foules par ce « mystère », ce ne serait pas mieux ! A l’intérieur, nous constatons vite, cependant, qu’il ne s’agit pas d’une machiavélique opération de marketing mais plutôt d’une xénophobie ethnique que je n’ai aucun scrupule à dénoncer comme telle. Comme je prenais mon carnet pour noter tel ou tel nom de saint, un cerbère muni d’un bâton m’a intimé brutalement l’ordre de n’en rien faire. « Pas de photo, pas de dessin, pas d’écriture ! », m’a-t-il jeté dans un espagnol comminatoire, l’air rogue. Certes, le tourisme, notamment américain, est envahissant et la population a le droit de se préserver de ses atteintes les plus choquantes. Mais pas au prix de la vexation gratuite. La bêtise, suivie de la vanité, puis de l’hypocrisie, sont les défauts que je hais le plus en ce qu’ils changent l’homme en une version sans piles. L’Asie, ô combien plus subtile, a ses interdits touchant à la religion et aux coutumes ; mais ils sont délivrés avec un tact qui font paraître les Toztzil de cette campagne comme de venimeux barbares.

« Barbare » : je n’utilise pas ce mot gratuitement. S’il n’est pas dans ma conception du monde de déprécier les autres cultures sous le prétexte que « la mienne » serait la meilleure – mes critiques des rigidités françaises en témoignent – il n’est pas question d’en rester au très naïf « comprendre, c’est accepter ». Je pense au contraire qu’être clair dans sa tête est la seule façon de regarder les autres avec lucidité.

Les Indiens du Chiapas ne sont pas des agneaux bêlants : outre l’un des leurs déjà cité (Juan Perez Jolote) qui note leur méchanceté gratuite et leur penchant à l’ivrognerie chronique, Jacques Soustelle lui-même, ethnologue respectueux des populations et amoureux du Mexique, en témoigne. Dans Les Quatre Soleils (Plon Terre Humaine 1967, p.235), il narre cette histoire : « En 1868, les Chamula du Chiapas, convaincus que les ladinos (Espagnols) « avaient dans l’antiquité choisi l’un d’entre eux pour le clouer sur la croix et l’appeler leur Seigneur », décidèrent d’en faire autant. Ils choisirent à cette fin un garçon de dix ou onze ans appelé Domingo Gomez Checheb, du village de Chamula et, l’ayant conduit au lieu dit Tzajal-hemel, le clouèrent sur une croix par les pieds et les mains : le malheureux poussait des cris de douleur, tandis que les Indiennes au comble de l’exaltation recueillaient le sang de ses blessures et brûlaient de l’encens autour de lui. Il expira peu après sous les yeux de milliers d’autochtones accourus de toute la région. » Superstition, croyance au complot, exaltation mystique, comportement de secte, insensibilité collective – c’est bien de « barbarie » dont il s’agit.

Certes nous sommes cinq générations plus tard, mais le comportement des habitants du village de San Juan Chamula aujourd’hui ne m’a pas conforté dans l’idée qu’ils seraient désormais incapables de répéter de tels sacrifices démoniaques.

Commentaires récents