La nuit, que nous passons à la belle étoile une fois de plus est humide. Au matin, les duvets sont trempés de rosée. Ils sècheront l’après-midi. Adieu aux mules et à Mimoun, que nous ne reverrons pas. Nous mettons le turbo pour Imelghas en suivant la vallée qui rejoint celle des Ait Boutmès. Deux marabouts sont enterrés sur un tertre naturel.

Le voyage tire à sa fin. On flâne pour finir les photos, on marche sans conviction. Le jour est venu de mener les troupeaux aux alpages et l’on en rencontre une dizaine sur le chemin. Les chevreaux sont très drôles, plus que les kids, intimidés.

Le voyage tire à sa fin. On flâne pour finir les photos, on marche sans conviction. Le jour est venu de mener les troupeaux aux alpages et l’on en rencontre une dizaine sur le chemin. Les chevreaux sont très drôles, plus que les kids, intimidés.

Corinne nous raconte qu’une amie à elle s’est mise à l’aquarelle il y a plusieurs années. Dans les randonnées comme la nôtre, qu’elle pratique de temps en temps, elle emmène ses couleurs et son album, et croque à grands traits les visages et les paysages. Les gens du cru sont émerveillés de la voir faire, et ravis du cadeau qu’elle leur offre lorsqu’elle leur tend leur portrait en couleur, tout frais encore de sa peinture. C’est un art convivial et une délicate attention. Les relations sont bien plus riches qu’avec l’appareillage technique de la photo, même polaroïd.

Corinne nous raconte qu’une amie à elle s’est mise à l’aquarelle il y a plusieurs années. Dans les randonnées comme la nôtre, qu’elle pratique de temps en temps, elle emmène ses couleurs et son album, et croque à grands traits les visages et les paysages. Les gens du cru sont émerveillés de la voir faire, et ravis du cadeau qu’elle leur offre lorsqu’elle leur tend leur portrait en couleur, tout frais encore de sa peinture. C’est un art convivial et une délicate attention. Les relations sont bien plus riches qu’avec l’appareillage technique de la photo, même polaroïd.

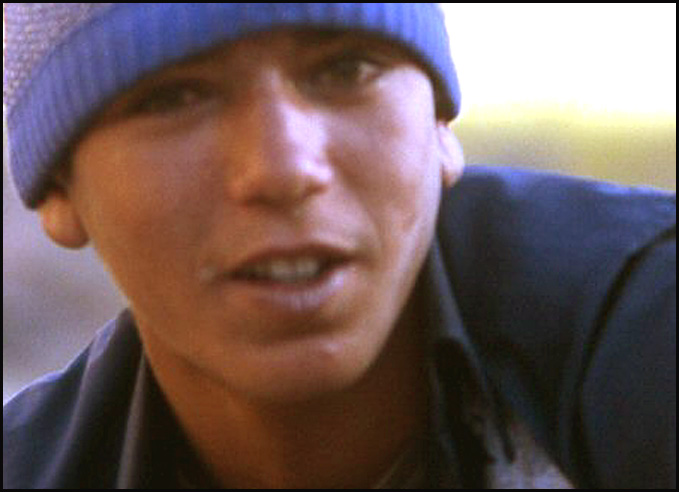

Une famille entière émigre avec ses mules et deux vaches. Un berger adolescent, en pleine fleur, porte une chemise rouge sous sa gandoura. Il tient un chevreau dans ses bras comme s’il était son petit frère. Il nous le montre, tout fier. Plus loin, un jeune garçon porte un curieux bonnet roux aux boucles très serrées. De loin, je croyais qu’il s’agissait de ses cheveux, mais cela ressemble plus à une perruque coiffée à l’africaine. Il me regarde de ses grands yeux, la djellaba initialement blanche aujourd’hui couleur de la terre et la chemise qu’il porte dessous déchirée au col. Il a le visage aux traits mobiles. C’est curieux comme nous sommes avides de visages, après ces quelques derniers jours passés dans les solitudes.

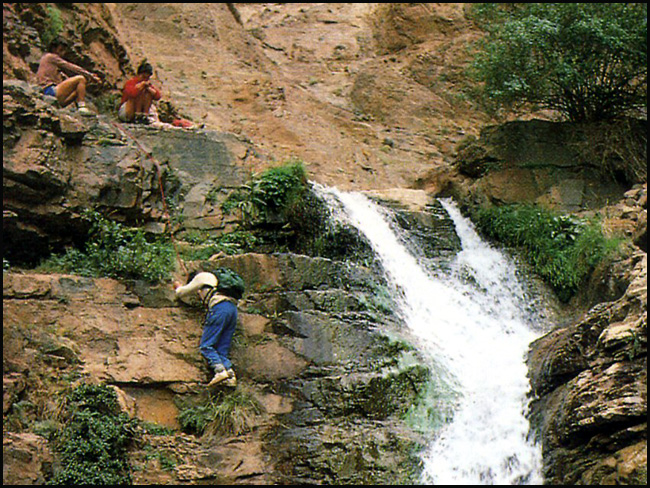

La vallée s’élargit. On voit que le pays devient plus riche. Les champs sont plus grands, mieux cultivés. L’altitude est plus basse et tout pousse plus dru. C’est l’époque de la fauche des céréales, qui se fait à la faucille. Ici, cet instrument est à dents, pour ne pas avoir à l’aiguiser trop souvent peut-être. Un jeune garçon nous regarde, la chemise flottante brune que le vent assez fort lui remonte jusqu’aux épaules lorsqu’il se penche. Un adulte au turban, sans doute son père, l’interroge, lui prend le menton, puis lui passe la main dans les cheveux. Ce geste de tendresse, incongru en plein champ et parmi cette population plutôt rude, me semble un signe d’aisance. La richesse incite à la générosité.

La vallée s’élargit. On voit que le pays devient plus riche. Les champs sont plus grands, mieux cultivés. L’altitude est plus basse et tout pousse plus dru. C’est l’époque de la fauche des céréales, qui se fait à la faucille. Ici, cet instrument est à dents, pour ne pas avoir à l’aiguiser trop souvent peut-être. Un jeune garçon nous regarde, la chemise flottante brune que le vent assez fort lui remonte jusqu’aux épaules lorsqu’il se penche. Un adulte au turban, sans doute son père, l’interroge, lui prend le menton, puis lui passe la main dans les cheveux. Ce geste de tendresse, incongru en plein champ et parmi cette population plutôt rude, me semble un signe d’aisance. La richesse incite à la générosité.

Sur le chemin, nous visitons une ferme d’altitude. C’est bien petit, avec des portes étroites. Le réduit principal, presque sans jour, sent la suie. Le foyer est construit à même la terre et le feu a brûlé les branchages du toit. Une échelle est taillée dans un tronc d’arbre brut, les marches directement creusées à la serpe. Elle mène à la paille emmagasinée sous le toit.

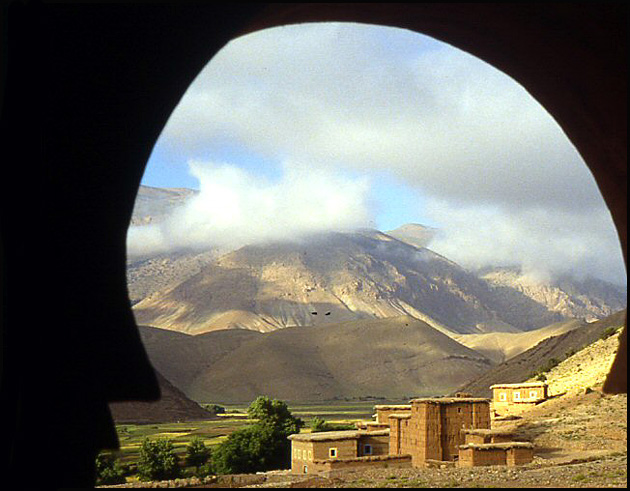

En approchant d’Imelghas, Brahim salue de plus en plus de gens. Il revient chez lui. Des gamins, fiers de son rôle, veulent qu’un peu de sa gloire rejaillissent sur eux en l’accompagnant un bout de chemin. Ils sont bien portants, vigoureux, même s’ils sont les muscles maigres. On voit que l’endroit est plus propice à la vie ici que plus haut dans la montagne. Nous retrouvons avec plaisir notre refuge de pierres construit dans le style architectural du pays. Une salade de tomates et d’œufs, de carottes et de concombre, de riz et d’oignons, nous attend. Il y a ensuite des prunes, puis du thé à la menthe.

Le hammam a eu le temps de chauffer pour notre retour, et c’est un plaisir renouvelé que nous avons à nous détendre dans son atmosphère très chaude, après ces dix jours poussiéreux. Nous ne sentirons plus ces odeurs marocaines de la route : la menthe et le thym sur les chemins, le crottin de chèvre dans les villages, l’odeur fade et grasse de la mule, moite et sucrée de la figue. Un pays, c’est aussi une odeur. Un bain, c’est un peu le quitter.

Le hammam a eu le temps de chauffer pour notre retour, et c’est un plaisir renouvelé que nous avons à nous détendre dans son atmosphère très chaude, après ces dix jours poussiéreux. Nous ne sentirons plus ces odeurs marocaines de la route : la menthe et le thym sur les chemins, le crottin de chèvre dans les villages, l’odeur fade et grasse de la mule, moite et sucrée de la figue. Un pays, c’est aussi une odeur. Un bain, c’est un peu le quitter.

En fin d’après-midi, nous sommes oisifs, dans une « bulle monstre ». Nous regardons vivre le village. Des femmes rapportent des champs de grosses bottes de blé d’une trentaine de kilos, pour les déposer sur l’aire de battage. Elles chantent pour se donner du courage sous la charge. A l’arrivée, elles se retournent et, d’un coup de reins, laissent tomber la botte. Un homme en turban et djellaba blanche les étale à la fourche. Les femmes se reposent un peu en le regardant faire, puis repartent en chercher une autre. Plus tard, c’est l’heure des vaches. Le soleil descend et l’on mène ces bêtes boire à la rivière. Des gamins et des chiens les accompagnent en criant. Brahim nous montre de loin ses enfants : Fatima, Sadia, et Samir, le petit garçon. Il avait répondu, aux questions des filles, qu’il n’avait qu’un seul « enfant ». En fait, il parlait de « garçon », les filles ne comptent pas. Brahim est divorcé, ce qui est assez courant chez les Berbères, et les enfants vivent avec leur grand-mère. Il fait un signe au garçon sur le dos de la grand-maman, et celui-ci lui répond. Il peut avoir 2 ans, pas plus. C’est le petit dernier.

Commentaires récents