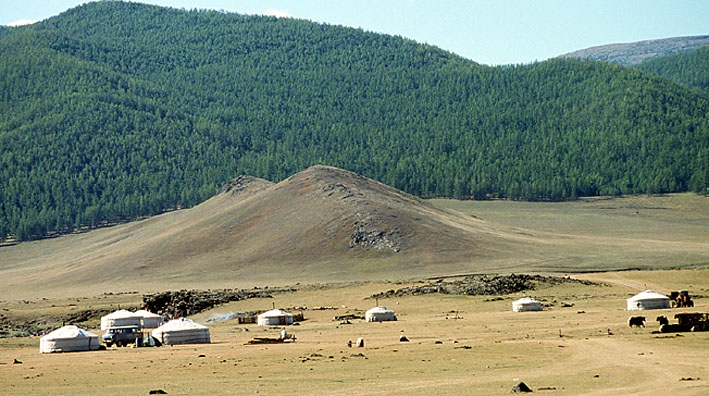

La piste part d’un village aux quelques maisons. Elle sera tout au long un véritable sentier pavé de cubes bien taillés et très jointifs. Du beau travail, financé par les gouvernements de Lisbonne lors des famines locales, jadis. S’étendent à la sortie du village des cultures en terrasse de pommes de terre et maïs, et autres végétaux inconnus à nos yeux.

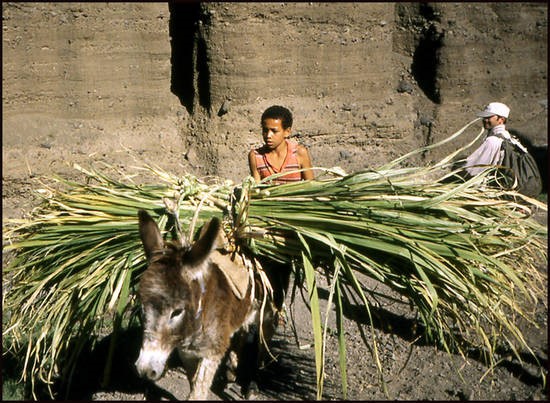

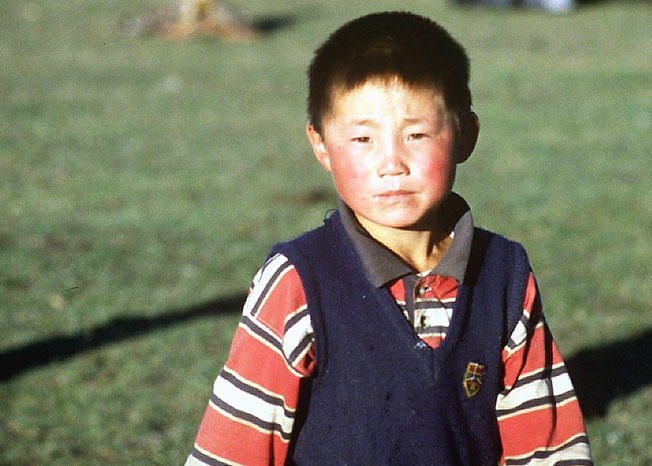

Des ânes très chargés de tiges de maïs sont menés par un garçon dépenaillé. Il nous salue d’un signe de tête, beau dans sa nature. Nos pas nous mènent à une grande descente dans le rio, suivie aussitôt d’une rude remontée.

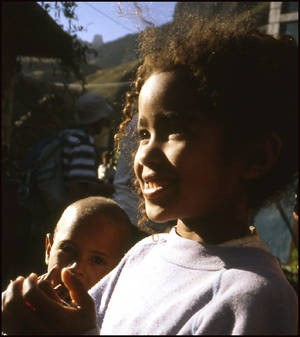

La montagne se découpe en flèches et clochetons sur notre horizon. Le basalte s’est figé en aiguilles que l’érosion n’a pas entamées. Certaines sont comme des lames plantées verticalement, d’autres rappellent les pignons de maisons écroulées. Nous faisons une pause sous un arbre, allongé sur la pierre, après avoir ri avec une brochette d’enfants.

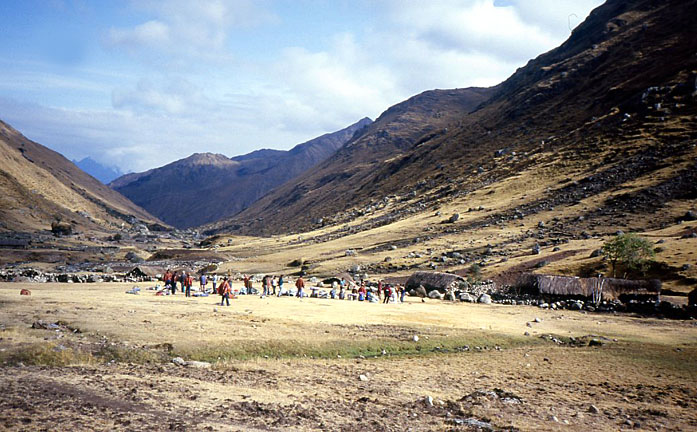

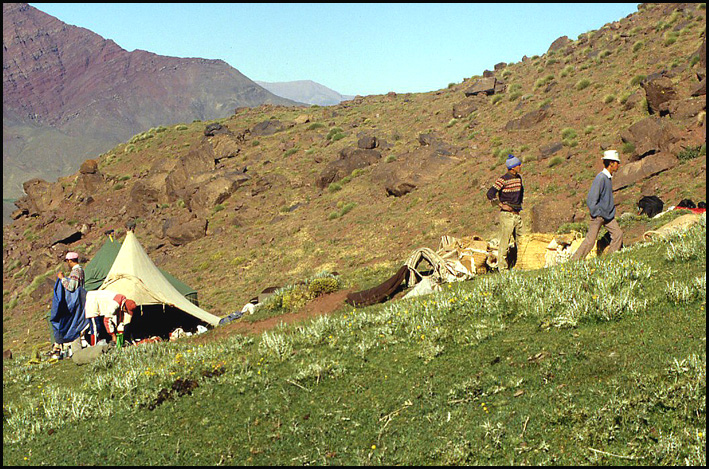

Un col se dresse devant nous, minuscule fente dans la crête montagneuse. La montée pour l’atteindre est dure, mais l’altitude demeure très supportable aux habitués des hauteurs. Le soleil frappe les nuques tandis que l’air se fait plus rare. Mais le vent nous attend au-delà du col. Il nous prend brutalement d’un grand souffle. Nous nous sentons embrassés, comblés. Les filles n’arborent plus cet air chiffonné, les frustrations disparaissent. Vive le vent ! Passées les deux aiguilles de basalte du col, la redescente est aussi vertigineuse que la montée ; il faut se faire à ce relief particulier, ce volcanisme de pierre dure. La piste va en lacets, heureusement assez larges pour faire se croiser deux ânes. Les pierres qui roulent fatiguent les genoux et je suis content d’arriver à la route. Ribeira das patas, la vallée des canards, semble le nom de l’endroit.

Le village où nous bivouaquons ce soir est à quelques centaines de mètres de là. Nous le traversons sous les saluts des gamins à moitié nus. Nous pénétrons dans une maison, montons deux étages jusqu’à la terrasse, et nous sommes à l’étape. Point de tentes sur l’herbe, mais un duvet à installer sur une terrasse. Un bac de thé chaud attend notre soif, avec du pain d’épices. Le temps de se poser, de se changer, d’installer un peu son sac et sa couche, voici que la nuit tombe déjà. Chacun se cale dans son coin parmi ses affaires, reconstituant son petit château fort avec tours d’angles et pont-levis. Bruits de fermeture éclair, froissements de sac plastiques, odeurs de crèmes pour le visage ou de pansements pour les ampoules. Dans un petit enclos de parpaing sur la terrasse, nos hôtes élèvent des cochons d’inde. Ils couinent et se bagarrent pour quelques grains de maïs, grimpant les uns sur les autres en piaillant pour grappiller la nourriture.

La nuit est franchement tombée. Pour apéritif nous prenons le grog, ce punch capverdien de rhum brut et de mélasse aromatisée à l’orange. Ce soir, c’est une bouteille de la production locale des gens qui nous accueillent. Je l’ai trouvé meilleur que celui du restaurant d’hier, moins sucré et mieux citronné. A la lueur d’une seule bougie vacillante dans les courants d’air nous dégustons un ragoût de poulet aux légumes. Divers condiments donnent ce goût chaud et parfumé qui fait toute la différence ; je reconnais l’ail, l’oignon, la coriandre fraîche. C’est un délice. Pommes de terre et patates douces ont été ajoutées à mi-cuisson, l’ensemble a mijoté longuement. Pour ceux qui sont affamés, du riz blanc est servi à part. Les étoiles se dévoilent, innombrables. Nous sommes presque sous les tropiques ! Je vois Orion juste au zénith. La lune n’est pas levée. Un seul chien aboie de temps à autre. Pour un pays agricole, il y a semble-t-il peu de chiens. Il est vrai que, faute d’eau toute l’année, les bêtes sauvages ne survivent pas et que l’élevage est difficile, sauf peut-être de chèvres. Usés de tant de splendeurs, nous ne tardons pas à nous couler dans nos duvets, le visage levé vers les étoiles.

Commentaires récents