La nuit est sèche mais froide. Mon duvet himalayen convient tout à fait et l’un d’entre nous, à l’aide de mon surduvet, ne subit plus la température. Il dort tellement qu’il est l’un des derniers levés.

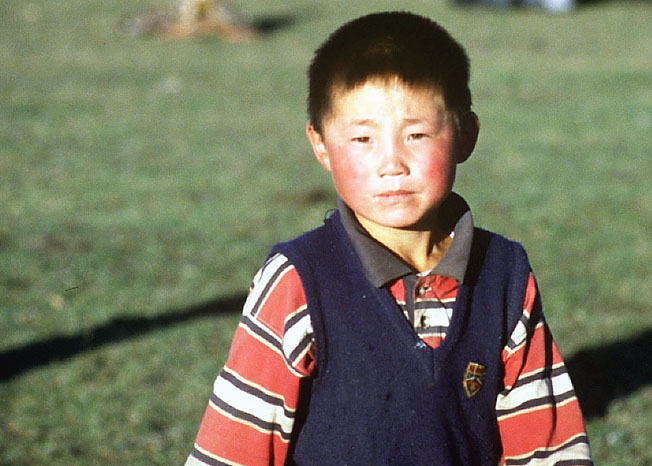

Aujourd’hui, l’étape fera autour de 40 km contre à peu près la moitié d’habitude. Togo veut que nous partions « tôt ». Mais Biture traîne, tout comme les chauffeurs pour charger les tout-terrains. Les enfants regardent les touristes désœuvrés. Le petit mâle châtain en a assez d’être trouvé beau et de se faire prendre en photo. Dès qu’il voit un appareil, désormais, il se cache. Avec ses traits rudes et ses épaules carrées pour ses 8 ou 9 ans, il joue au dur.

Nous partons enfin, au grand soleil. Malgré le vent, il va faire chaud aujourd’hui. Les chevaux sont excités par les mouches qui se lèvent, surtout près des bords du lac de printemps resté marécageux où l’herbe est plus drue. Ils renâclent, éternuent, soufflent et se mettent d’eux-mêmes au trot pour échapper aux harcèlements.

La première pause a lieu en haut d’un col, avec vue sur deux vallées. Grand soleil et vent coulis composent un mélange détonnant. La suite nous voit aller à flanc de pente, puis en descente raide, les chevaux tenus à la longe, enfin en montée. Le pique-nique est sommaire : copa et wasa, cette viande sèche et ce pain azyme apporté de France. La vallée où nous sommes arrêtés est un tapis de plantes jaunes, blanches et vertes. Des cumulus blancs jouent à se poursuivre dans le ciel céruléen. Je prends quelques photos des chevaux avec mon appareil classique.

Tserendorj n’arrête pas, il faut qu’il chahute ou fasse des farces. Une fois de plus, il se jette sur Gawa qu’il connait depuis qu’il est tout petit. Le colosse, bon prince, le laisse jouer comme un chiot. Ils luttent, Gawa lui retire presque tous ses vêtements du torse, montrant à qui veut le voir que le gamin a dos et poitrine bien exposés au soleil. Sur le cheval repris, ce sera la guerre des chapeaux, Tserendorj piquant la coiffure de l’un ou de l’autre en virevoltant sur sa monture blanche. Coiffé du feutre péruvien informe de Biture, il a tout du pirate des Caraïbes avec sa face ronde et cuivrée.

Nous chevauchons une heure encore sur une plaine qui permet parfois le galop. J’en suis au quatrième galop de toute mon existence, aujourd’hui. J’ai l’impression extraordinaire de voler. Lorsque le cheval s’élance, ses épaules roulent comme s’il battait des ailes et s’efforçait de décoller. Il faut monter à cheval pour comprendre le mythe de Pégase. Mais je suis lourd et mon petit cheval fatigue vite ; il n’est plus si jeune ni si fringant. Il préfère aller au trot et brouter, c’est un hédoniste et, pour cela, nous nous entendons bien. Le cheval brun noir de C. bute dans un terrier et se met presque à genoux en plein galop ; C. roule et tombe. Elle est la première à le faire mais elle quitte rênes et étriers galamment et tombe plutôt bien. Elle se relève de suite et s’époussette, sans aucun mal. C’est tant mieux. Cela arrive même aux petits enfants mongols qui font les fiers pour être comme les grands. Tomber arrive cependant peu aux randonneurs, même aux adolescents trop hardis qui accompagnent parfois leurs parents dans les groupes.

Le « pique-nique » n’était en fait qu’un en-cas. Le vrai déjeuner est servi sur une ondulation de la steppe. Il comprend les réserves, du poisson russe en conserve, un genre de hareng ou de grosse sardine dont je n’ose imaginer le degré de mercure et autres étrangetés nucléaires de la Baltique, des cornichons au sel, une soupe provenant d’un sachet poulet-champignons et du riz au veau-carottes lyophilisé. Cela nous change pour une fois du mouton ! Il y a même de la salade de fruits en boite. On liquide. Assis dans l’herbe, nous inaugurons le jeu de tarots à cinq pour la première fois du séjour. Les pauses sont toujours longues.

Je croise un petit lapin courant ventre à terre de la gauche vers la droite. Il a la fourrure rousse et la queue blanche et noire. Il s’enfile dans un terrier pour échapper à la horde dont le martèlement de sabots, sur la terre, doit lui faire mal aux oreilles et le paniquer. Les chevaux sentent le retour, ils doivent reconnaître le paysage. Ils galopent ou trottent sans incitation sur la longue plaine qui devient de plus en plus civilisée. Passe une « vraie » voiture civile d’un modèle récent, comme nous n’en avons pas vu depuis plus d’une semaine. Des camps de yourtes fleurissent pour les touristes mongols venus d’Oulan Bator se ressourcer dans la steppe.

Nous sommes tout proche des chutes de l’Orkhon, haut lieu touristique du pays. Nous camperons à une vingtaine de minutes de cheval en amont pour ne pas subir le cirque touristique local bruyant et fortement arrosé, selon les expériences de groupes précédents. En cet endroit, l’Orkhon a creusé brutalement la plaine en une gorge arborée. L’eau coule sur de gros rochers volcaniques qui la divisent en bras peu profonds. Nous pouvons nous y laver et cela est bienvenu depuis le camp de l’Azerbaïdjanais. Je me fais même un shampoing. Les chevaux broutent l’herbe sèche et rase du plateau. Pour eux, ce sera maigre, ce soir. Ils se rattraperont demain.

La langue mongole a des expressions poétiques. Ainsi, être heureux se dit « mon âme est haute » ; mourir est « devenir ciel », « son désir est achevé » ou « il a posé ses os » ; être seul c’est « n’avoir pour autre compagnon que son ombre » ; quant au cheval, il a parfois « des yeux de pomme étincelants ».

L’une d’entre nous lit Le monde gris de l’écrivain mongol Galsan Tchinag, ce matin. C’est le dernier de trois tomes (Ciel bleu, Belek, Le monde gris) qui racontent sa vie (traduits en 1999-2001 chez Métailié). Elle aime beaucoup cette expressivité de la langue, qui réussit à passer en traduction.

Commentaires récents