Les grands-parents paternels du célèbre écrivain français étaient épiciers, provinciaux et catholiques. Ses grands-parents maternels étaient agent de change, parisiens et juifs. Dans ses œuvres, Marcel en a fait les Guermantes et les Swann. Les premiers, respectables et établis, entraient par la grande porte de la rue d’Illiers, village à 25 km au sud-est de Chartres ; les seconds, riches et fantasques, entraient côté jardin. Telles étaient les relations sociales rigides de la France au milieu du siècle bourgeois.

Les grands-parents paternels du célèbre écrivain français étaient épiciers, provinciaux et catholiques. Ses grands-parents maternels étaient agent de change, parisiens et juifs. Dans ses œuvres, Marcel en a fait les Guermantes et les Swann. Les premiers, respectables et établis, entraient par la grande porte de la rue d’Illiers, village à 25 km au sud-est de Chartres ; les seconds, riches et fantasques, entraient côté jardin. Telles étaient les relations sociales rigides de la France au milieu du siècle bourgeois.

Les Proust d’Illiers ont eu deux enfants, Françoise et Adrien. Le second, éduqué pour devenir prêtre, opta pour la médecine, où il se fit un nom en soignant le choléra et en instaurant les cordons sanitaires. Célèbre, bientôt Directeur de la Santé en France, il put épouser au-dessus de sa condition Jeanne Weil, fille parisienne de la haute bourgeoisie d’argent et mère poule pour son fils aîné Marcel. De tante Françoise, l’enfant fit tante Léonie.

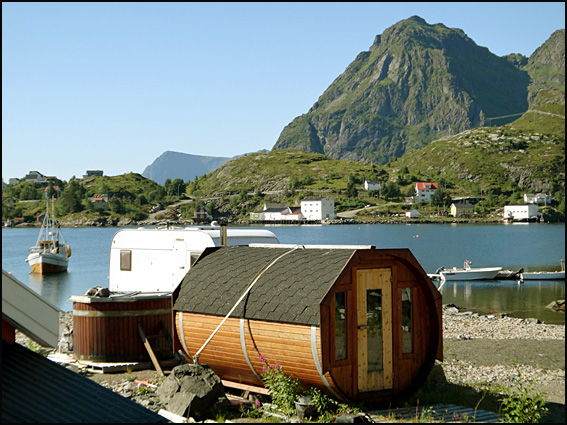

C’est là que la famille allait passer ses vacances, à Pâques et durant l’été. Train de Paris à Chartres, changement pour le tortillard qui menait à la gare d’Illiers, fiacre pour joindre le bourg et sa rue principale, près de laquelle habitait la grand-mère, veuve et peu fortunée, mais surtout Françoise-Léonie, épouse du riche Amyot, qui possédait la maison que l’on peut encore voir.

Elle se visite, propriété de la Société des Amis de Marcel Proust présidée par un académicien, aujourd’hui Jean-Pierre Angrémy, plus connu sous son nom de plume de Pierre-Jean Rémy.

« Il y avait déjà bien des années que, de Combray, tout ce qui n’était pas le théâtre et le drame de mon coucher, n’existait plus pour moi, quand un jour d’hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j’avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusai d’abord et, je ne sais pourquoi, me ravisai. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés Petites Madeleines qui semblaient avoir été moulés dans la valve rainurée d’une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d’un triste lendemain, je portai à mes lèvres une cuillerée du thé où j’avais laissé s’amollir un morceau de madeleine. Mais à l’instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d’extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m’avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m’avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu’opère l’amour, en me remplissant d’une essence précieuse: ou plutôt cette essence n’était pas en moi, elle était moi. J’avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. » (Du côté de chez Swann, I1)

Longtemps, j’ai habité de tels villages. Perdus dans la Beauce immense et plate ou dans une vallée étroite creusée sur ses bords. Longtemps, j’ai goûté à la vie provinciale, à ras de terre, immobile comme si le temps n’y avait point de prise. Et pas seulement durant les vacances.

Je retrouve ainsi à Illiers, devenu Illiers-Combray en 1971 en hommage à l’écrivain, cette atmosphère assoupie, enfermée, macérant, des bourgs provinciaux de la France profonde. Où, hors culture des champs alentours et exercice des professions bourgeoises, les gens se guettent, s’évaluent et ragotent à la sortie de la messe ou chez les commerçants de ce qu’ils ont vu de leur fenêtre.

Je retrouve ainsi à Illiers, devenu Illiers-Combray en 1971 en hommage à l’écrivain, cette atmosphère assoupie, enfermée, macérant, des bourgs provinciaux de la France profonde. Où, hors culture des champs alentours et exercice des professions bourgeoises, les gens se guettent, s’évaluent et ragotent à la sortie de la messe ou chez les commerçants de ce qu’ils ont vu de leur fenêtre.

Il faut être un enfant pour trouver à cette existence plate un quelconque attrait.

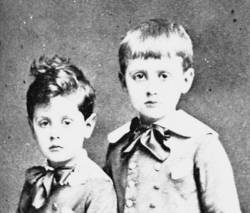

Pour Marcel, la mémoire enjolivant, ce furent ses relations avec sa mère. Son frère cadet Robert n’est jamais évoqué par l’écrivain, jaloux d’exclusivité fusionnelle avec sa génitrice. Tout tourne autour de la figure maternelle, maternante, matricielle : la cuisine où officie « Françoise » (de son vrai nom Ernestine) ; la salle à manger où le petit Marcel aimait à lire au calme le matin, sous la suspension de cuivre, protégé par les boiseries, entre cheminée et assiettes au mur ; sa chambre au premier, au bout du couloir qui n’est interminable que dans le désir de l’enfant pour sa mère ; la chambre de sa tante en face, où elle aimait broder en prenant son thé (et sa « madeleine »), en regardant par la fenêtre passer les voisins sur lesquels elle ferait des ragots.

Plus viril, le salon à vitrail de l’oncle Jules recelait des poteries mauresques et un chevalier en bronze, seigneur d’Illiers, dont l’armure et le port altier effrayaient l’asthmatique, perpétuellement angoissé, marmot Marcel.

Maison étroite, engoncée entre le mur arrière d’une épicerie et la maison voisine, mal isolée et inchauffable l’hiver, donnant sur une rue bornée par la maison d’en face et, de l’autre côté, sur un jardinet étique, il fallait toute l’imagination de l’enfant pour en faire un palais de la mémoire.

Mais Proust enjolive, il tresse de respectabilité tout l’humble du quotidien. Certes, on fabriquait des madeleines à Illiers, première étape du chemin de saint Jacques partant de Chartres ; mais les premières versions des œuvres font état de « pain grillé » ou de « biscottes », moins chics mais plus en rapport avec les vertus d’économie bourgeoise de la province d’alors. Et la Petite Madeleine n’a-t-elle pas les initiales mêmes de Proust Marcel (ainsi qu’on faisait l’appel à cette époque dans les écoles) ? N’est-elle pas le symbole voulu de sa personne même, “petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel, sous son plissage sévère et dévot” comme il dit, toute ronde et dorée, féminine, « à croquer » ?

Il suffisait à l’enfant des images colorées de la Légendaire Princesse de Brabant pour s’évader en imagination ; du portrait du Christ « véritable, tel qu’il fut envoyé au Sénat romain » pour tomber amoureux ; du livre de chevet écrit par George Sand (les ‘Amis’ ont choisi « François le Champi » parmi d’autres) pour être ailleurs, surtout quand maman le lisait. En revanche, la gravure des gamins des rues, ce n’était pas vraiment Marcel – sauf dans ses fantasmes, peut-être ?

Mais qu’importe qu’Albertine s’appelât dans la réalité Alfredo ou que la bourgeoise madeleine fut le simple et populaire pain grillé – n’est-ce pas la vertu du romancier que de créer un monde à soi ?

Par grand soleil ou temps pluvieux, la visite de cette « Maison de tante Léonie », à 2 heures au sud-ouest de Paris, mérite qu’on s’y arrête. Les guides de l’été sont des filles érudites qui n’ennuient jamais et font revivre les fantômes, animant les objets.

Mais, par dessus tout, on pénètre cette atmosphère réelle, concrète, physique, de laquelle est parti l’écrivain pour composer la meilleure part de son œuvre.

Maison de Marcel Proust à Illiers-Combray (28), 4 rue du Docteur Proust.

- Se visite tous les jours sauf le lundi, fermé du 15 décembre au 15 janvier, les 1er mai, 1er et 11 novembre.5€ pour les adultes, gratuit sous 12 ans. Tél. 02 37 24 30 97.

- Site internet Illiers-Combray

- Visite maison tante Léonie en MP3

- Cartes postales et liens

Marcel Proust, Du côté de chez Swann, Folio, 708 pages, €6.84

Commentaires récents