La chambre de Léonie est un autre livre du Confinement. C’est en effet parce qu’elle se trouvait pour voter dans sa maison de Normandie lors des municipales de 2020 à Courseulles-sur-Mer que l’auteur s’est trouvé bloquée en province, oisive, sans possibilité de relations sociales autres qu’à distance. Dès lors, quoi faire sinon lire ? Un volume de Proust qui traîne et voilà que revivent les souvenirs. Car le jeune Marcel est un grand observateur sensitif et le Proust adulte un grand malade forcé à garder la chambre. Il ne vit dès lors qu’en imagination, recréant les sensations, les émotions, les réflexions. Ce pourquoi La Recherche du temps perdu est si précieuse.

Non seulement sur une époque, non seulement sur une sexualité particulière, mais surtout pour chacun. A 85 ans, la chargée de mission des grands travaux de Mitterrand se remémore sa vie en s’imbibant de Proust. Elle en avait fait son thème de mémoire en licence de Lettres à propos de la métaphore chez l’auteur. Ce fut un premier pas. Au crépuscule de sa vie, elle se redécouvre en lui. Comme Proust à sa mère juive, elle a en effet été très attachée enfant à son père juif ; comme lui elle a connu la ségrégation d’être différente ; comme lui elle a été éduquée catholique et insérée dans la vie mondaine parisienne ; comme lui elle a côtoyé les plus grands et a pu observer leurs mœurs.

De ces affinités électives, ce qu’elle conclut, à l’issue de chapitres d’impressions de relectures, est une révélation. « Au départ, j’avais mis mes pas dans les siens sans savoir où il conduisait. (…) Je comprends maintenant, il s’agit – comment dire ? – d’une remontée tactile née de sensations du présent qui en rappellent d’autres dans la profondeur du senti. Chaque être sans doute reste le corps vibrant des traces d’origine qui l’ont comblé, seules quelques-unes seront revivifiées. Proust apprend cela si on s’abandonne à lui » p.120. C’est un langage du corps indépendant de la mémoire raisonnée, où passé et présent coexistent dans la sensation. Une perception qui renaît comme un déjà vécu en certains moment rares de réminiscence. « L’intelligence de Proust s’est consacrée à élucider ces instants de temps à l’état pur, arrachés aux contingences du moment, à toute la chronologie de ce qui serait déjà joué. Des images instantanées de l’éternité » p.120.

Dans cette lecture à la Montaigne, qui suscite un écho en vous et vous fait dire ou écrire, le livre aide à vivre. Il prolonge l’élan spontané qu’a l’adolescence à « aimer » un livre ou un auteur – bien loin de la cuistrerie analytique sommaire des cours scolaires, qui incite au contraire par sa sécheresse et son décorticage sans but à « détester » un livre ou un auteur.

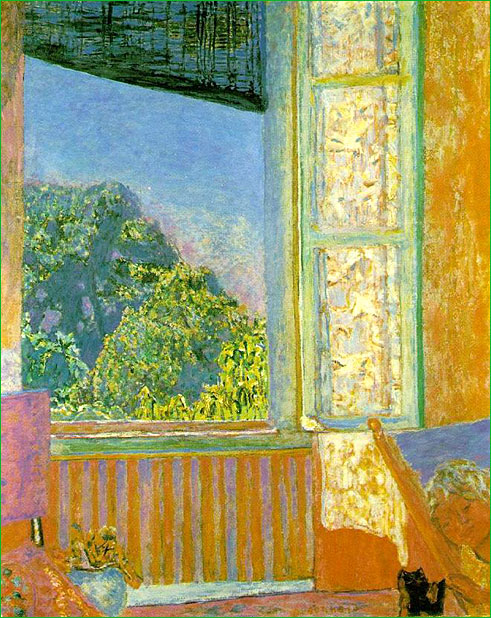

L’écoute des entretiens de Céleste Albaret, la bonne de Proust, a incité Hélène Waysbord à s’intéresser à la tante Léonie, la malade imaginaire d’Illiers-Combray qui se goinfrait de ragots de village autant que de madeleines au thé. De son poste d’observation au-dessus de la place, dans sa chambre close où elle recueillait la vie du dehors, la tante Léonie est le prototype de Marcel, la révélatrice que l’œuvre qu’on écrit révèle votre vie même.

La chambre de Léonie est un livre littéraire et passionnant de révélation de soi qu’on lit et qu’on relit, préfacé par l’actuel spécialiste de Proust, éditeur de ses œuvres en Pléiade, Jean-Yves Tadié.

Hélène Waysbord, La chambre de Léonie – préface de Jean-Yves Tadié, 2021, éditions Le Vistemboir (Caen), 125 pages, €19.90

Attachée de presse BALUSTRADE : Guilaine Depis, 06 84 36 31 85 guilaine_depis@yahoo.com

Hélène Waysbord sur Wikipedia

Commentaires récents