Premier roman écrit en trois ans d’un auteur américain né en 1948, il reprend la biographie romancée de l’explorateur écossais Mungo Park sur le fleuve Niger et l’entrecroise avec le destin à la Dickens d’un titi londonien inventé, Ned Rise. Drôle, picaresque, aventureux, ce gros roman joyeux évoque la misère et le rêve, ce qui pousse les êtres humains à entreprendre pour s’en sortir, malgré la bassesse des passions et l’hypocrisie de la société.

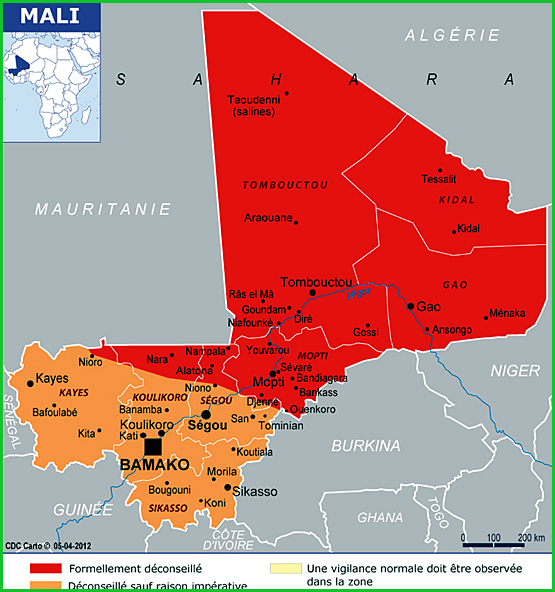

Les Water Music (musique sur l’eau) sont trois suites orchestrales composées par le musicien anglais Georg Friedrich Händel pour le roi George 1er (1660 – 1727). Une barque de 50 musiciens accompagnait la barque royale lors de son voyage sur la Tamise. Mungo Park, né en 1771, était un grand blond athlétique obsédé de savoir si le fleuve Niger coule vers l’ouest comme l’affirme Léon l’Africain dans l’antiquité, ou vers l’est comme l’affirme le bon sens. En fait, le Niger s’écoule d’abord vers le nord-est avant de faire une boucle aux marges du désert pour couler vers le sud et se jeter dans le golfe de Guinée.

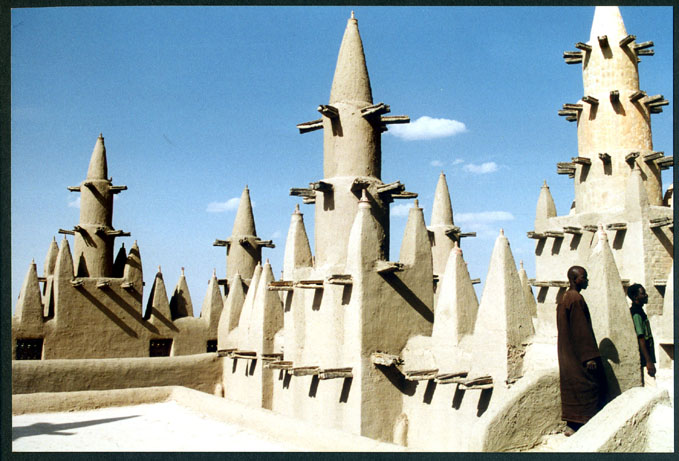

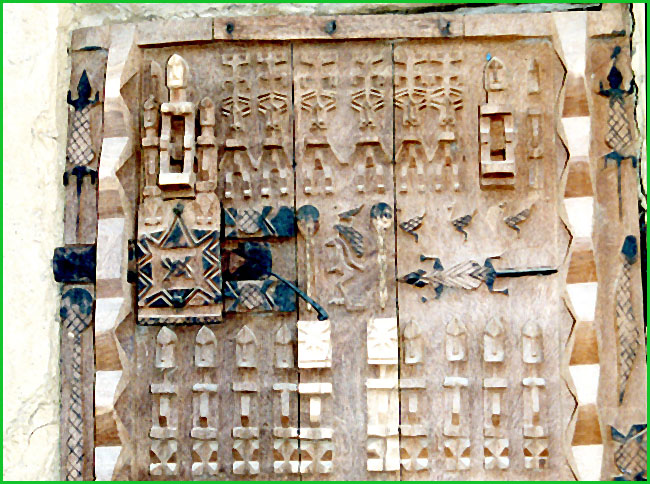

Le roman cueille l’explorateur à 24 ans lorsqu’il est prisonnier du musulman fanatique Ali Ibn Fatoudi qui traite les chrétiens comme des bêtes sur ordre d’Allah. Esclave, « Mungo Park exposait ses fesses nues aux yeux du hadj… ». Dans l’Amérique encore politiquement incorrecte de 1980, les musulmans n’étaient pas épargnés : pas tous, seulement les intolérants et bornés, chasseurs d’esclaves et pourfendeurs de nègres. « Pour les Maures, ce type de village est une proie facile il n’y vit que des Caffres, autrement dit des infidèles, et il est du devoir de tout bon musulman de répandre la parole d’Allah partout où il le peut. Sans compter que ces Caffres sont notoirement connus pour leur incapacité à se défendre. CQFD. : proies faciles. Les Noirs illettrés de Jarra, des Mandingues pour la plupart, ont le bon goût de tomber dans la catégorie des Caffres même si, de fait, ils ont presque tous adopté les principes de la religion islamique. Les Maures regardent leurs tapis de prières, leurs sandales et leurs djoubbas, observent leurs visages noirs et plats. Ils ne s’y laissent pas prendre. A leurs yeux, les habitants de Djarra appartiennent à une sorte de sous-espèce, à une race infrahumaine qu’Allah a chargé de traire les chèvres et de beurrer les tartines du Peuple élu, entendez eux-mêmes. Voilà pourquoi ils considèrent que bétail, enfants, femmes, grain, bijoux, cases et vêtements, tout ce qui a le malheur d’être caffre leur appartient de plein droit » édition Pocket 1990 p.110.

La suite est une série d’aventures dans les pays barbares, entre Maures cruels et Noirs avides, sous un climat ou bien ardent ou bien diluvien, parmi les bêtes et les parasites ; son guide et ami Johnson, nègre lettré féru des œuvres complètes de Shakespeare reliées pleine peau, est happé par un crocodile de six mètres de long. Mais Mungo s’évade, Mungo guérit, Mungo regagne l’Angleterre, où son livre de voyage connait un énorme succès.

Il se marie, fait quatre gosses en sept ans à sa femme (presque comme l’auteur, qui en a trois), puis repart malgré elle et ses petits, pour une nouvelle expédition sponsorisée par la couronne afin d’ouvrir le commerce africain avant les Français (Napoléon 1er taille des croupières au Royaume-Uni en ces temps-là). Malgré la saison des pluies, les maladies et son incompétence diplomatique à négocier le passage, Mungo Park parvient à suivre le Niger sur 1600 km avant de sombrer, noyé, aux portes de Boussa. Son second fils Thomas, qui lui ressemble, partira sur ses traces mais mourra des fièvres. Seul de son groupe survit un Anglais tout nu, qui charme les pygmées avec sa clarinette. Ce Blanc est le personnage de Ned.

Il est tout droit sorti de Dickens, enlevé enfant à sa mégère pour être vendu à Londres, survivant d’expédients, offrant sa bouche et son corps, dit l’auteur en verve, il parvient à monter adulte quelques entreprises comme un numéro de cabaret sexuel et la vente de caviar de la Tamise, avant d’être filouté par vengeance, arrêté et pendu… d’où il ressuscitera quelques heures plus tard, mal étranglé par le bourreau pressé. Envoyé au bagne de Gorée pour avoir franchi les limites d’une ferme en Ecosse et être passé pour braconnier alors qu’il ne voulait retrouver que son ex-fiancée. N’ayant plus rien à perdre, il s’engage aux côtés de Mungo Park pour sa seconde expédition de 1805 et lui devient bientôt, dans l’impéritie générale, indispensable.

Les deux histoires parallèles ne se croisent que page 478, mais s’unissent jusqu’à la fin, où elles se justifient. « Un homme facile à convaincre, ce Mungo Park, un fou égoïste. S’il ne lui avait pas repris les rênes, il y a longtemps qu’ils seraient tous morts. Cela dit, Ned ne lui veut aucun mal, le bonhomme lui est plutôt sympathique ; il a un but, il s’accroche (…) Que Mungo soit un vaniteux dévoré d’ambition, égoïste, aveugle, incompétent, infatué de lui-même, n’empêche pas qu’il ait un projet dans la vie, une raison d’être » p.649. Ned va donc efficacement seconder Mungo, et se presque noyer avec lui à Boussa. Mungo n’en sort pas, Ned si. Comme les chats, il a sept vies.

Le lecteur est pris et emporté dans le tourbillon des aventures de Mungo en Afrique et dans les espoirs et les déboires misérabilistes de Ned à Londres. Nous sommes dans le réalisme romantique, curieux mélange d’où l’idéalisme est absent mais les misères prétextes à rebondir. C’est une véritable leçon de vie que nous livre l’auteur en ce roman-fleuve, le Niger étant le prétexte à évoquer la vie qui roule malgré tout.

Tom Coraghessan Boyle, Water music, 1981, Phébus libretto 2012, 831 pages, €15.80, e-book format Kindle €14.99

Site officiel en anglais de l’auteur

Site de ressources sur TC Boyle en français

Commentaires récents