Le Royaume-Uni a poussé plus que les autres Etats développés l’austérité sociale, mélange du devoir de se prendre en main protestant avec la liberté absolue libertarienne. Ce que la gauche française appelle « ultralibéralisme », tordant les concepts par haine du libéralisme des Lumières (au profit du collectivisme « socialiste », voire tyrannique). Ken Loach lance un coup de gueule très ironique dans son film de 2016, montrant à la fois les bêtises des administrations courtelinesques et l’inhumanité des fonctionnaires ou petites mains privées d’une délégation de « service » public.

Son personnage principal, Daniel Blake (Dave Johns), est un menuisier de 59 ans qui a eu une alerte cardiaque sévère et à qui son médecin traitant interdit de travailler. Un employeur, le sachant, serait soumis à des poursuites s’il passait outre. Mais l’Etat n’est pas soumis aux mêmes règles et « le système » des allocations chômage depuis 2008, exige de certains malades aptes partiellement au travail une recherche d’emploi. Pour cela, ce n’est pas un médecin qui décide, pas même du personnel médical, mais depuis 2010 une société privée à laquelle est faite concession pour l’éligibilité à la pension de handicap. Un interminable questionnaire de 50 pages pointe les critères requis : Daniel Blake n’en a que 12, il lui en faudrait 15. Il se trouve donc dans une situation ubuesque où il doit chercher du travail pour toucher les allocations chômage de l’ESA (Employment and Support Allowance) – mais sans pouvoir dire oui à une quelconque proposition par interdiction du médecin.

Il peut faire appel de la décision inepte du rouage pseudo-administratif incompétent, mais il doit pour cela attendre le coup de fil de la personne qui le suit (qui arrive tardivement sous forme de message téléphonique automatique), puis sa lettre de refus (qui arrive avant), avant de se connecter à Internet pour faire appel en ligne. Tout renseignement est accessible sur un numéro payant, submergé par les appels en incompréhension des usagers, ce qui demande près de deux heures d’attente ! Evidemment Daniel, vieux manuel, ne connait rien à Internet, tout juste s’il sait se servir d’un téléphone mobile. Mais aucun fonctionnaire de l’administration du Jobcentre n’a le temps de l’aider, chacun est minuté par souci de rentabilité. A lui de se prendre en mains et de se débrouiller.

Il doit s’inscrire malgré tout au chômage faute de pension de handicap, mais uniquement en ligne ! Tout juste si, au second rendez-vous, le rouage qui suit son dossier (Sharon Percy) lui prescrit une formation (obligatoire) en rédaction de CV, mot qu’il n’a jamais rencontré. S’il ne s’y rend pas et n’obéit pas aux consignes, il sera « sanctionné » : trois semaines d’allocations supprimées la première fois, plus si récidive. Il devra aussi consigner le détail de ses recherches d’emploi qui devront lui prendre 35 heures par semaine, cela dans un contexte de crise économique après l’explosion de la finance en 2008-2010. Et comment les prouver ? « Demandez un reçu, ou faite une vidéo avec votre smartphone », lui répond la fonctionnaire. « Je suis un homme malade, dit-il, recherchant des boulots inexistants ».

Lorsqu’il patiente au Jobcentre en attendant son tour, il prend le parti d’une mère célibataire, Katie Morgan (Hayley Squires) avec deux enfants de pères différents (Briana Shann et Dylan McKiernan). Elle vient d’emménager dans le quartier en logement social et a du retard au rendez-vous car elle connait mal encore les transports. Le fonctionnaire directeur, régulateur de flux comme à la SNCF (Stephen Clegg) la renvoie à un prochain rendez-vous qui lui sera fixé car « ici, on a des règles » (curieuse remarque de la part d’un mâle dominant). Daniel, avec bon sens, s’insurge : peut-être pourrait-on s’arranger en décalant le rendez-vous suivant avec son accord ? Rien à faire, l’administration est aveugle et ses sbires imbéciles. Le vieil anglais ouvrier veuf va nouer des liens d’amitiés avec la jeune paumée mère célibataire et les deux vont s’entraider.

Katie ne peut loger dans sa ville natale où réside sa mère car elle serait en foyer de sans-abri et ses deux enfants lui seraient retirés. Elle doit chercher du travail mais, malgré ses tracts dans les boites aux lettres bourgeoises pour des heures de ménage, elle ne trouve rien. Donc elle se prive pour nourrir ses enfants, allant jusqu’à craquer en ouvrant une boite de haricots à la tomate qu’elle enfourne dans sa bouche dans les locaux mêmes de la banque alimentaire. Et jusqu’à voler pour le superflu, lingettes ou crème pour le visage. Ce qui la fait convoquer par le directeur du supermarché, qui passe l’éponge à condition qu’elle ne recommence pas. Il est en fait rabatteur pour son agent de sécurité, Ivan (Micky McGregor), qui l’aiguille vers la prostitution… Elle pourra ainsi acheter des baskets neuves à sa fille, les vieilles prenant l’eau ce qui la fait moquer par ses petites camarades.

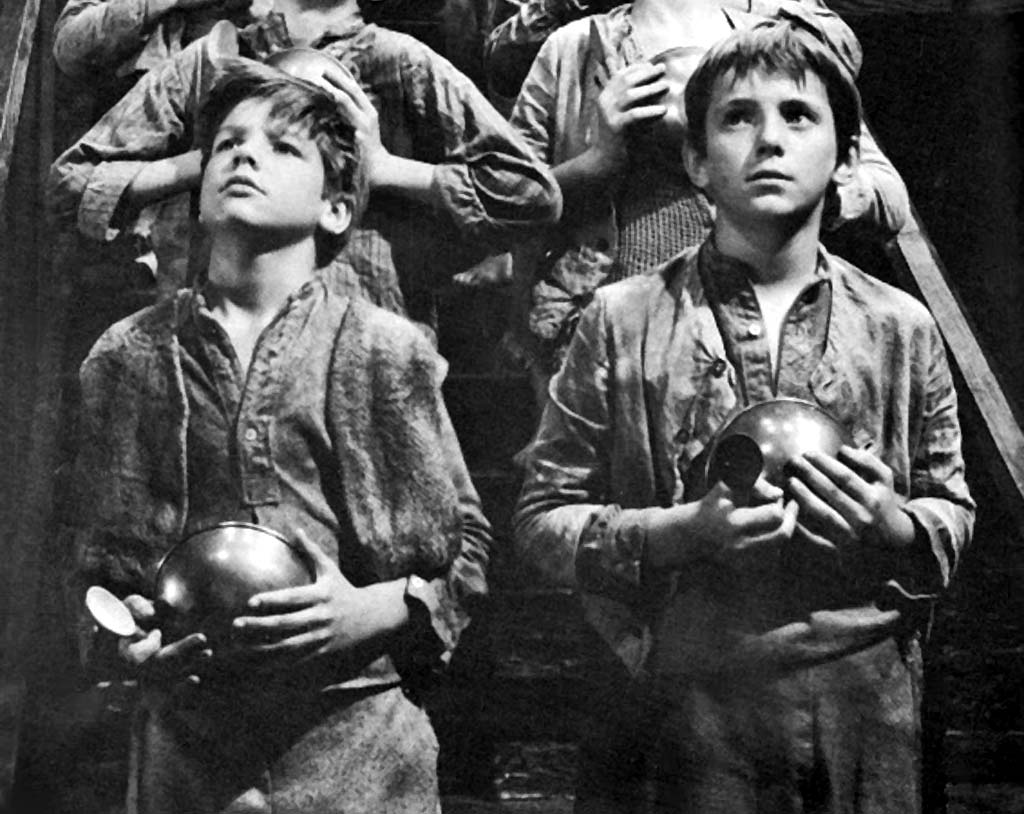

La société anglaise de notre siècle, comme au siècle Victoria décrit par Dickens, éjecte les vieux (Daniel Blake), marchandise les femmes (Katie Morgan) et oblige les jeunes non-qualifiés à frauder (le voisin noir de Daniel qui vend de la contrefaçon commandée directement en Chine, Daniel devenu tagueur pour qu’on l’écoute simplement). La toute-puissante Administration multiplie les obstacles bureaucratiques, avec ses règles incompréhensibles et ses automatismes de répondeurs, choix à touches, imprimés sur le net, règles tatillonnes, pour décourager les citoyens de « vivre aux crochets » de l’aide publique. Je crois que de nombreux braillards français devraient faire un stage Outre-Manche, comme George Orwell l’a fait dans les bas-fonds, pour apprécier le système social français au lieu d’en demander « toujours plus » comme des égoïstes avides ! La souffrance comme système politique pour maintenir les citoyens tentés par la révolte à faire profil bas : telle est la société de 1984 décrite plus tard par le même Orwell. Nous n’en sommes heureusement pas encore là en France.

Le scénariste Paul Laverty et le réalisateur Ken Loach ont enquêté auprès des chômeurs anglais pour connaître leur existence de tous les jours, et ce n’est pas du misérabilisme. Ils traitent le sujet avec ironie et tendresse, gardant confiance en l’humain sous les carapaces de statut. L’ANPE française dégradée en Paul en ploie a pris un temps le chemin anglais, convoquant les chômeurs exprès le lundi matin à 8h30 en banlieue pour un poste qui n’entrait pas dans leurs compétences selon leur CV, ou n’en assurant jamais plus le suivi s’il y entrait – j’en suis personnellement témoin. Il fallait faire du chiffre, tout en domptant les « ayant-droits » par un lever aux aurores et une « mobilisation » sans faille.

Pas de quoi rester « bon citoyen » très longtemps…

Palme d’or Cannes 2016

DVD Moi, Daniel Blake (I, Daniel Blake), Ken Loach, 2016, avec Dave Johns, Hayley Squires, Sharon Percy, Le Pacte 2017, 1h37, €10.00 blu-ray €15.00

Commentaires récents