Vers le kilomètre 82 de la ligne d’ENAFER, que nous atteignons, nous sommes désormais sur « le chemin des treks ». Nous buvons un coca ou une cervoise à 2 sols et demi lors d’une pause devant une boutique d’adobe sur le sentier. Deux chiots, sept cochonnets noirs et un chaton viennent se faire admirer.

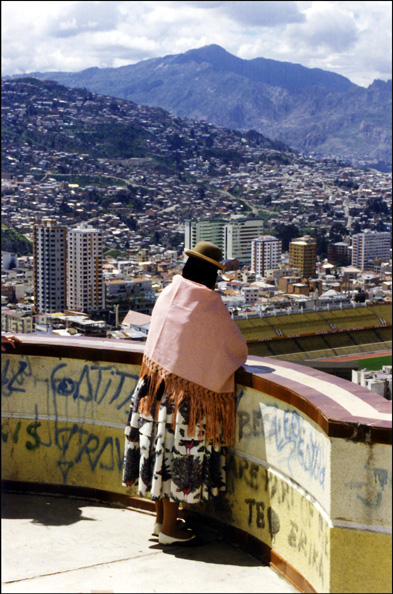

Montée dans les eucalyptus. Chaleur. Nos porteurs se mettent à l’aise car le frais de la haute montagne est fini. L’un d’eux a un air très juvénile sous son casque de cheveux noirs. Il a enlevé son pull pour se reposer de sa charge. Descente au rio, puis dure remontée sous le soleil. Il ne faut pas avoir peur du dénivelé dans ce pays ! Au sommet de l’éminence, nous découvrons une nouvelle vallée qui coupe celle que nous suivons. Plantée au carrefour sur la pente en face, s’élèvent une cité inca et la forteresse qui commande le passage. Nous allons quitter la vallée de l’Urubamba pour remonter la vallée de Kusichaca et nous sommes au croisement. Descente jusqu’au nouveau rio, puis remontée jusqu’à la forteresse. Nous pique-niquons dans ses murs. Le site se nomme Pulpituyo.

Nous passons ensuite un moment dans la cité qui s’élève un peu plus haut, sur des terrasses aménagées. Elle comprend douze quartiers, regroupés par quatre. Selon l’usage, elle a une fonction religieuse (une pierre huaca se trouve là), une fonction administrative (gérer l’agriculture et l’entretien des terrasses), et une fonction militaire (au croisement de deux vallées stratégiques). Les ruelles qui courent entre les maisons en ruines sont rectilignes. Nous redescendons les terrasses par un « escalier flottant », bâti de grosses pierres dépassant du mur comme les barreaux d’une échelle.

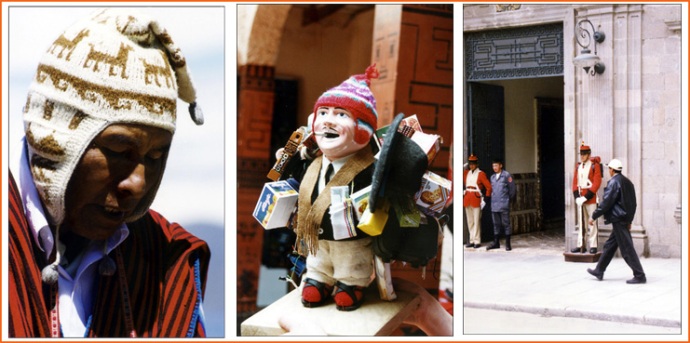

La montée qui suit est raide, alternant avec de courtes descentes. Un bar sous chaume est installé en haut d’une montée et permet de se désaltérer de l’effort. Deux « sacs à puces » (Choisik dixit) et quelques poules à bonnet et collerette rôdent alentour. La fille d’une douzaine d’années qui sert semble un peu demeurée ; elle est très lente à comprendre ce que l’on veut, que l’on parle espagnol ou non, et met un temps fou à rendre la monnaie. Je lui demande « de l’eau avec gaz » pour Gisbert, elle « n’en a pas ». Un peu plus tard, Choisik en ouvre une. Passent trois garçons blonds en short, tee-shirt et sandales dans les 18, 15 et 12 ans. Par ressemblance ils doivent être frères. Ils parlent français entre eux. Qui sont-ils ? Ils semblent accompagnés d’un couple péruvien. Font-ils partie d’un groupe ? Ces mystères agrémentent la marche sur ce sentier plutôt fréquenté. Les résoudre n’est pas utile, le jeu est d’échafauder les hypothèses. Camélie parlant de Gusto, son mari : « il prend soin de son matériel parce que son matériel lui coûte, pas sa femme. » Gusto et Camélie sont tous deux dans l’enseignement dont ils aiment incarner l’archétype lorsqu’ils se sentent contestés par la société civile. Tous les profs se voient en élite nationale, ils « appartiennent à l’E.Na ». Mais en trek les rôles s’effacent vite, ils apparaissent vivants et très sociables. Lui est fonctionnaire d’université, elle est professeur de français. Fortune : « il faut toujours passer devant les autres avant de se moquer. » Ces ragots amusent dans la monotonie du chemin.

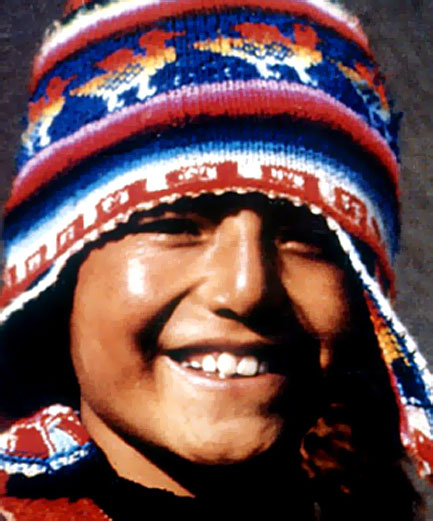

Ce soir, il y a au moins quatre camps de touristes différents, installés sur les divers endroits plats du village de Huayllabamba. Certains se perdent pour rejoindre le nôtre depuis le sentier, et cela les fait râler ; ils ont l’impression « d’avoir fait de la distance en plus » ces fonctionnaires de la randonnée ! D’après l’engin de Gisbert, nous sommes installés ce soir à 3000 m. Après une toilette assez complète dans le torrent qui dévale de la montagne, en aval des camps, vient l’heure du tarot. Nous sommes toujours les cinq mêmes, acharnés chaque soir, après avoir installé nos affaires dans les tentes, nous être rafraîchis et avoir remplis nos devoirs scripturaux (pour ceux qui prennent des notes). Un Manuel tout crasseux de sept ans vient nous demander comment on s’appelle et parler un peu pour obtenir des pop-corn. Périclès, qui parle un peu plus l’espagnol (il révise sa Méthode en 90 jours tous les soirs) lui dit qu’il en aura s’il va se laver les mains. Il y va. Dans maintenant deux mois et demi, Périclès saura parler espagnol.

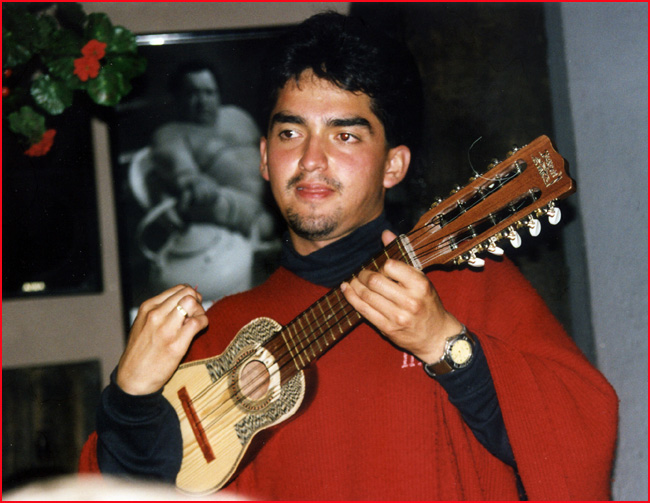

La nuit tombe à 18 h pile, comme chaque soir. Le pisco tombe, aussi ponctuel, à cette heure-là. L’instituteur de l’école locale, « le professeur Fortunato », est invité à dîner avec nous par Choisik qui le place entre « ceux qui parlent espagnol », Périclès et moi. La conversation porte sur la scolarisation. Il s’occupe de 26 gamins des environs, répartis entre quatre niveaux d’âge, de 6 à 14 ans. Il n’est pas cher payé et bien isolé dans cette vallée, pas marié faute d’argent. Il nous envie un peu de prendre l’avion et de voir le monde. Ses élèves sont un peu ses enfants car son métier est sa seule vie. Ici est son troisième poste. Il a commencé à 28 ans après trois années d’école normale. Il nous demande combien nous gagnons ; il est difficile de lui répondre honnêtement, en fonction des écarts de niveaux de vie. Faut-il lui dire le vrai et le laisser effrayé et amer ? Faut-il tenter de traduire en équivalent local et en termes de statut social ? On ne peut traduire directement nos salaires en sols, au taux de change actuel, même si Périclès s’y essaie. Il faut plutôt raisonner en fonction de ce que l’on peut faire avec la même somme : les loyers, l’alimentation, les prix des trains et des hôtels, ne sont pas équivalents chez nous et ici. Malgré cela, nos réponses l’incitent à nous demander aussitôt de l’argent « pour son école ». Je réponds fort diplomatiquement que nous avons aidé déjà une école pauvre de la montagne, quelques jours auparavant, là où les touristes ne passent que très rarement, et que je dois en référer au groupe pour savoir ce que l’on peut faire. Choisik, qui l’a invité, aura à s’en débrouiller demain.

En allant nous coucher, nous contemplons un ciel clouté d’étoiles. Pour une fois, la vallée est orientée dans le même sens que la voie lactée : ne serions-nous pas sur le chemin de Machu Picchu ? A cette heure, parmi les gosses, les chiens, les vaches et autres animaux qui ont hanté le terrain depuis que nous sommes arrivés, seuls deux ânes ne dorment pas.

Commentaires récents