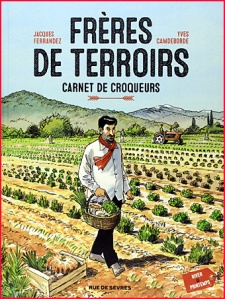

Yves Camdeborde est cuisinier restaurateur, il tient Le Comptoir au Carrefour de l’Odéon à Paris – il est aussi Béarnais et attaché à son terroir. Jacques Fernandez est écrivain-dessinateur, grand voyageur en Orient. Ils ont chacun le goût des produits et des gens, des pays et du savoir-faire. Ce gros album dessiné donne envie d’en savoir plus, par les papilles, de quitter le standardisé pour le personnalisé.

Il y a certes, en début de lecture, une petite musique de bon vieux temps, un brin de populisme anti-technocrate et le goût d’une certaine lenteur à vivre. Quelque chose comme Des racines et des ailes en distillent sur écran pour les retraités, sur fond de musiquette optimiste, moraline écolo et discours modulé tout le monde il est beau et gentil. Mais cet album dessiné va bien au-delà, heureusement.

L’album répond aux questions traditionnelles que se pose tout lecteur désireux de comprendre de quoi il retourne : qui, quand, quoi, où, comment, pourquoi.

Yves Camdeborde est un cuisinier formé durant des années par le maître Christian Constant avec toute une équipe dont il a aidé chaque membre à s’installer à son compte ; l’album lui rend hommage p.104 avec ces conseils en or : « ne lâche pas, écoute, regarde, comprends ce qu’on dit, ce qu’on fait, et petit à petit, si t’es pas bête, tu vas t’y mettre ! ».

Mieux qu’à l’école, c’est l’expérience de la vie – pas tout seul, pas d’un coup, mais par croissance naturelle de l’être qui grandit et mûrit.

Aujourd’hui, après une génération de malbouffe acquise au lait de synthèse dès le biberon, puis dans la tambouille pas cher des cantines scolaires, avant le fast-food ado et le stress de « la génération zapping, des jeunes qui n’ont pas envie de passer deux heures à table » p.24, la gastronomie retrouve un avenir.

A cause notamment des cancers dus aux pesticides, de réchauffement du climat dû aux transports longue distance, de mauvaise santé générale due à la dégradation des aliments et de l’alimentation, de la mode bio et « slow food » – cette invention non-française que les Français auraient pu inventer s’ils n’attendaient habituellement pas tout de l’État et de l’Administration…

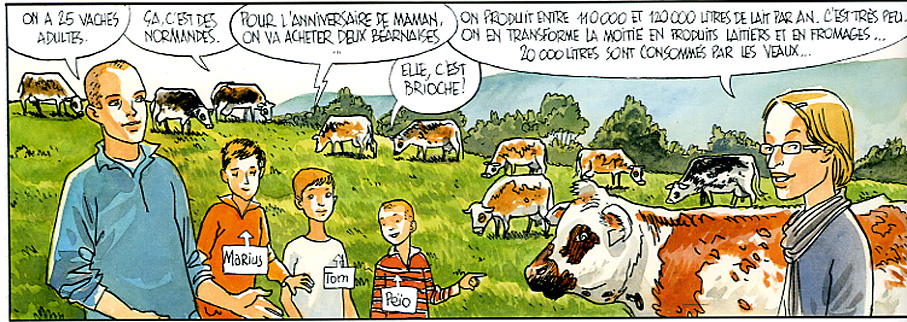

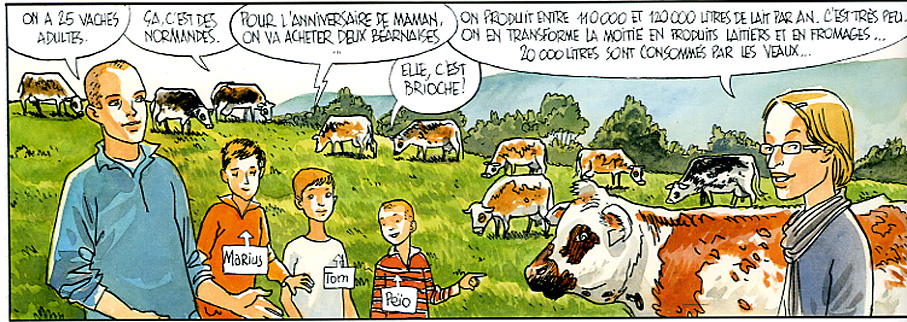

Le produit retrouve sa noblesse, comme le client. Blé, vin, vache, cochon, couvée, légumes doivent pousser, être élevé avec amour et savoir-faire, être traités « comme un bébé », soigneusement sélectionnés et livrés à temps pour la cuisine de saison. Miel de Corse, cochon noir de Bigorre, vins des Corbières ou d’Arbois, vaches du Béarn, pain de Lannes ou Wattignies où officie un « fou » adepte de la mémoire de l’eau et des spirales galactiques, huîtres de Belon ou d’Arcachon, légumes bio de Saint-Coulomb ou herbes fraîches « oubliées » sauf des vieux grimoires de « la sorcière » bretonne diplômée d’agriculture et de botanique, cafés sélectionnés par un ex-historien prof en Sorbonne, et même cigares de Navarrenx élaborés en face de la grand-mère Cambeborde…

Au total 25 producteurs visités, présentés, cuisinés et admirés.

Les terroirs français sont de moins en moins nombreux et dispersés mais résistent encore et toujours à l’envahisseur, le Romain étant soit le fisc français (« ce qui est scandaleux, c’est que l’artisanat va devenir le luxe. Parce que c’est la main d’œuvre qui coûte cher. Fiscalement, tout te pousse à faire de la merde… » p.87) – soit le technocrate pas vraiment chou « de Bruxelles », corrompu « avec des normes que seules les grandes multinationales peuvent supporter. Ils veulent tuer les petites structures économiques. Il ne faut pas se faire d’illusions… Les politiques gouvernent mais les multinationales commandent » p.107.

Comment ? Par l’artisanat, l’enracinement et la transmission. Le produit, c’est la terre, le terroir où l’on est né, où des générations ont œuvré. Nombres d’anciens fonctionnaires corses ont ainsi repris les vignes du grand-père ou la cochonnaille traditionnelle ; les Béarnais veulent rester au pays, les Bretons faire vivre la Bretagne, un ex-étudiant d’école de commerce œuvrer dans la distribution juste à temps de produits d’exception.

Le bio ? Pas forcément, tout dépend du terroir et du climat – mais le « naturel », oui. J’aime bien cette tempérance, loin des ayatollahs écolos qui se réjouissent de prédire la catastrophe pour demain.

L’album montre ce goût très individualiste, très paysan, du travail bien fait, du métier lentement appris et perfectionné par soi-même, tellement ancré dans la mentalité française. « L’artisanat est viable en France. Faire de la qualité, être heureux et fier de ce qu’on fait !… », s’exclame Yves Camdeborde dessiné par Jacques Ferrandez p.93. « Moi, je refuse de travailler avec des produits industriels de merde !… Je vais perdre la joie, je vais perdre la passion, je vais perdre le plaisir !… » a-t-il déjà éructé p.31.

Philippe d’Iribarne a étudié cette particularité typiquement nôtre qu’est « la logique de l’honneur » – issue tout droit de l’Ancien régime, malgré la république, malgré le « socialisme » ! Ce que dit le sociologue : « ne pas avoir à obéir à un patron, n’avoir pas besoin de se vendre à un client, n’être au service que de l’intérêt général, c’est-à-dire en quelque sorte avoir une mission reçue d’en haut, pouvoir faire bénéficier de sa bienveillance ceux en faveur de qui on agit, sans avoir à tendre la main pour qu’ils vous rétribuent, autant d’éléments d’un service éminemment noble » – est repris tel quel par Pierre Mateyron, éleveur de porcs noirs du Gers : « Qu’est-ce qu’ils ne font pas, les autres ?! La qualité, le naturel, le temps, la sagesse et les choses simples !… » p.71 – ou par Maxime Magnon, vigneron des Corbières : « Au moins, tu as la fierté d’avoir construit quelque chose ! Ta réalisation personnelle ! » p.83.

Et la lectrice ou le lecteur amateur de confitures apprendra enfin pourquoi, page 95, la bassine de cuivre est bien meilleure pour le goût du fruit.

La finalité de toute cette chaîne de labeurs et de métiers est sans doute de vivre mieux, plus en accord avec la nature, avec les ressources limitées, avec les autres, avec soi. « Y en a qui ne réfléchissent plus. Ils te cherchent la petite bête parce que tu n’as pas le label bio, mais ils achètent du bio qui vient du Chili par avion… » p.26. La bêtise du bobo à la pointe de la dernière mode est insondable.

Car la course à la productivité agricole est contreproductive, appauvrissant les sols, la planète, les aliments et le sens du goût – en bref le bonheur de vivre. L’efficacité maximum passe par le processus ininterrompu qui va du champ à l’assiette, du mode de culture à l’honneur paysan, du savoir-faire gastronomique à l’équipe de cuisine. « Derrière chaque produit, il y a des gens que je connais et je pense à eux quand je cuisine, quand j’ouvre une bouteille… », conclut Yves Camdeborde dans sa Préface – si j’ose cet oxymore (mais une préface est souvent une conclusion).

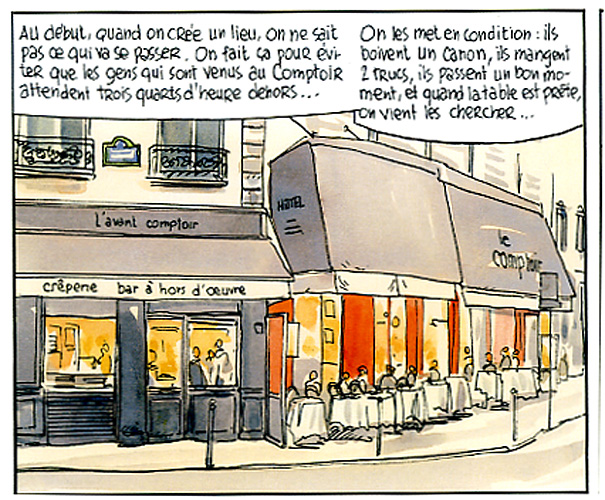

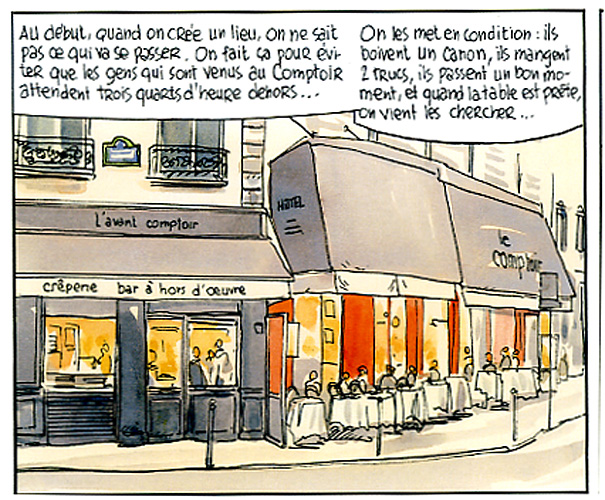

A lire pour en savoir plus, à relire pour les adresses précieuses des bons producteurs locaux, à cuisiner car 7 recettes sont données, prêtes à élaborer – et à tester car le restaurant Le Comptoir et son bistrot L’Avant-Comptoir vous attendent au 9 Carrefour de l’Odéon à Paris.

A méditer aussi, le bien-manger étant plus qu’un art : une philosophie, comme le disait si bien Montaigne.

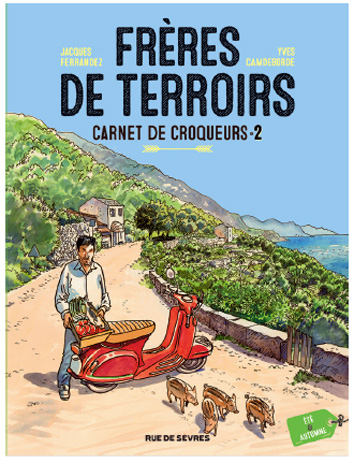

Yves Camdeborde et Jacques Ferrandez, Frères de terroirs – carnet de croqueurs 2 – été/automne, éditions Rue de Sèvres 2015, 117 pages, €22.00

Déjà édité :

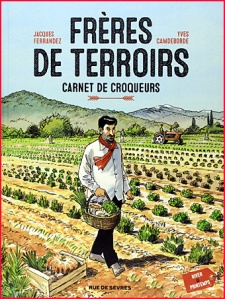

Yves Camdeborde et Jacques Ferrandez, Frères de terroirs – carnet de croqueurs 1 – hiver/printemps, éditions Rue de Sèvres 2014, 115 pages, € 22.00

The Daily Kogei

The Daily Kogei

Commentaires récents