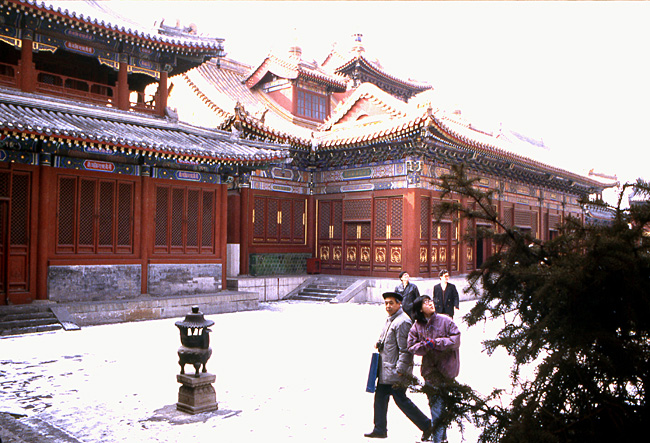

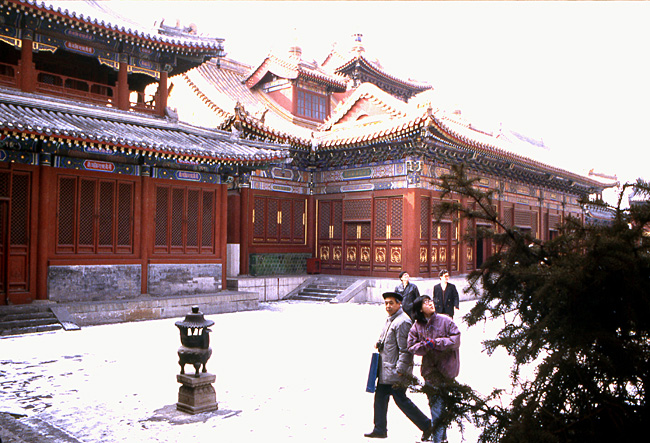

Nous visitons ce matin le temple des Lamas, une enclave bouddhiste tibétaine anachronique, aux limites de la ville de Pékin. Le soleil se montre, qui fait briller les couleurs et donne un éclat net à la neige accumulée depuis hier. La succession de pavillons décorés, construits en 1694, laisse une impression de grandeur. 1500 lamas y vivaient ; il n’en subsiste aujourd’hui qu’une cinquantaine, récemment autorisés. A l’intérieur des bâtiments, des statues nous regardent, placides, comme elles regardent le monde depuis des siècles. Quelques dévots viennent procéder aux inclinations rituelles devant le Principe (il n’existe pas vraiment de « dieux » au Tibet) puis ils vont allumer trois bâtonnets d’encens dans la cassolette en face du temple. Des chinois athées se moquent ouvertement de ces simagrées.

Dans le pavillon principal dite « la salle de l’éternelle harmonie » se déroule une cérémonie haute en couleurs et aux sons expressifs. Chants et gongs nous attirent. L’odeur rance de beurre de yack brûlé par les lampes nous repousse. Vêtements rouge sombre, couleur de sang séché, bonnets jaunes comme le soleil d’hiver, les lamas officient dans une atmosphère de Tibet.

Les cours des pavillons s’ornent d’arbres centenaires, aux troncs torturés comme des bonsaïs géants. La neige qui les saupoudre leur donne un cachet d’éternité. Les parois des maisons sont peintes de couleurs gaies. Le Tibet n’est pas triste et sa religion est remplie de couleurs. L’austérité prolétarienne très terre à terre voit cela d’un mauvais œil, d’autant que les dieux ou les principes ne sont pas ceux du Parti unique, avant-garde du Prolétariat scientifiquement en marche vers l’avenir historique. Sentant leur force, les caciques du parti tolèrent ces déviances archaïques comme une « preuve » de démocratie, mais il ne s’agit que d’affichage politique vis-à-vis de l’extérieur, de ces pays capitalistes dont ils lorgnent les capitaux pour le développement de la Chine.

La promenade dans les jardins du temple et parmi les pavillons est un plaisir dans le froid et la lumière qui donne au tout un air de Tibet. Le temple de Confucius n’est pas restauré en 1993. Il garde des couleurs ternes qui se fondent mieux dans le paysage naturel. A l’intérieur du pavillon principal, nous est offert un concert d’instruments traditionnels : une flûte multiple, un lithophone, un instrument à cordes, et cet os percé qui rend un son si triste.

Nous revenons à l’hôtel de Pékin en bus. L’après-midi sera libre et nous prenons bourgeoisement le déjeuner au restaurant traditionnel de l’hôtel, selon un menu déjà connu en Occident. Surtout, pas d’exotisme ! Tel semble le leitmotiv des femmes qui gouvernent notre exploration pékinoise. Elles ont si peur d’avaler du serpent sans le savoir ! Ce sont donc de très banales crevettes setchuanaises, des pattes de canard bien conventionnelles, du riz que l’on reconnaît sans conteste, mais méfiance sur les légumes : quels sont ces petits bouts d’aspect un peu caoutchouteux ? Ne serait-ce pas… Oh, les fantasmes ! Est-ce utile de voyager si l’on ne sait pas sortir de sa routine ? La Chine, cet endroit vilain où l’on mange de si dégoûtantes choses… Nous prenons le café dans la chambre partagée par deux d’entre d’elles. Elles ont apporté des sachets de café lyophilisé et c’est une bonne idée.

Nous allons en groupe (comme tout Chinois) au Magasin « de l’amitié », qui se situe dans la même avenue que l’Hôtel de Pékin, mais à trois kilomètres de là. L’amitié, c’est l’échange : ainsi traduit-on « commerce » dans l’idéologie maoïste, très égoïste et encore en vigueur malgré la mort du Timonier. Ce magasin, le plus ancien, reste le plus agréable et le plus complet de tous ceux dans lesquels on nous a traînés jusqu’ici. Est présenté tout ce qui peut être rapporté d’artisanat chinois. Des « papiers découpés » ont des couleurs vives et représentent des masques et des fleurs. Un chemisier de soie blanche brodé de bleu fait le bonheur d’un amie tandis qu’elle fait emplette de cerf-volant pour ses petits.

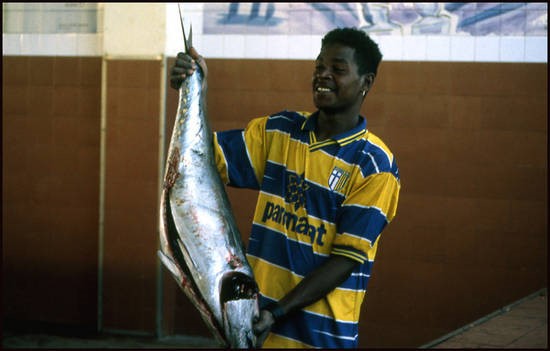

Nous revenons à pied, en flânant. Le froid est vif. Nous déambulons au milieu de Chinois à pied (par centaines), en vélo (par dizaines) et en bus (par milliers). Le long de l’avenue, entre les deux hôtels touristiques l’International et l’Hôtel de Pékin, nous observons en ce février 1993 les premiers symptômes de la « gangrène capitaliste » : des commerces individuels de bouffe. C’est ce qui est le plus facile à réaliser et à vendre ; le plus facile à autoriser aussi sans déstabiliser tout de suite l’idéologie. Se multiplient donc les marchands de brochettes en plein vent, les préparateurs de nouilles, les vendeurs de sandwiches, de brioches, de pains ronds au sésame. Petits pains en rang, morceaux de foie en vrac, rognons grillés, et même des enfilades d’oiseaux en brochettes… et autres cadavres « qui ressemblent à des rats » selon une amie, écœurée au bout de quelques dizaines de mètres. Et son mari qui déclare, innocemment : « on pourrait venir manger ici, un soir ; moi j’aimerais bien ».

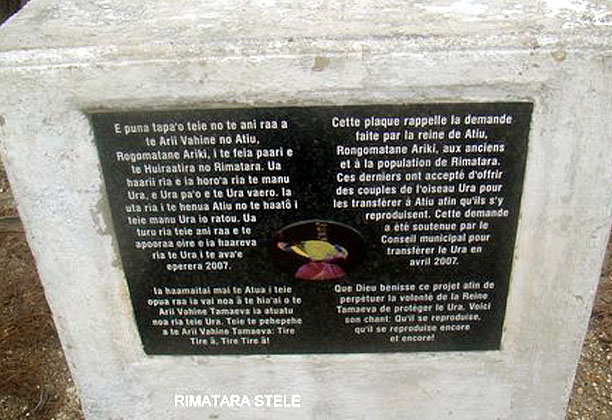

Je comprends enfin ce qui me gênait depuis le premier jour à Pékin : l’absence de chants d’oiseaux. Dans toutes les villes au monde, même à New-York, on peut entendre des chants d’oiseaux. Pas à Pékin. Et ce silence est étrange, mais l’explication réside sur les étals : les oiseaux existent, mais systématiquement chassés pour être cuits en brochettes !

Revenus à l’entrée de l’hôtel, nous bifurquons dans l’avenue qui part vers le nord pour voir quelques boutiques. L’un cherche des calligraphies et des dessins, les autres des soieries. La rue est très animée à cette heure, les commerces alimentaires qui se succèdent sont bien remplis. Les dessins que l’on trouve sont rarement de qualité (mais il y en a), souvent chargés ou vulgaires. Je note une différence extrême avec ce qui se fait au Japon. Je crois qu’il faut en incriminer la révolution et surtout le « mépris prolétarien » pour l’art, les lettres et les thèmes traditionnels. Résultat : au bout d’une génération, le peuple chinois a été ramené au niveau technique artistique de l’école primaire, sans goût ni technique et, qui plus est, content de sa médiocrité !

Pourtant, s’il méprise son histoire « féodale », le fond de sa philosophie n’a guère changé : Confucius paraît en filigrane sous Mao. Même « l’ouverture économique », comme nous l’expliquait ce matin le guide, est une campagne lancée d’en haut et réalisée collectivement. On a l’impression d’une histoire cyclique d’ailleurs : la fameuse impératrice Ci Xi (Tseu Hi), n’a-t-elle pas soutenu un temps, après la révolte des Taipings, le mouvement « Gestion à la mode occidentale » qui prônait l’auto-renforcement de la Chine par imitation des modèles étrangers, entre 1860 et 1885 ? Aujourd’hui, en art, tout raffinement a disparu. L’inspiration artistique reste pauvre, sans talent, sans histoire, sans émulation, en un mot maladroite. Les porcelaines, les calligraphies, les dessins sur rouleaux, les bronzes, tout cela est bien meilleur au Japon. Je peux y rajouter les femmes. Les Pékinoises 1993 ne se mettent pas en valeur ; elles sont mal habillées et apparaissent très quelconques. Et pourtant, à observer quelques jeunesses, il suffirait de peu de chose.

Par routine, et pour éviter les « rats cuits », nous dînons ce soir à l’hôtel, dans le même restaurant qu’à midi. Puis nous retrouvons nos chambres où la moquette usée reste couverte de poussière. Je crois que le service ne connait pas l’aspirateur et qu’ils se contentent de passer le balai. Pourquoi, dès lors, mettre de la moquette ? Un dallage ou un parquet suffirait pour le nettoyage, une moquette sans aspirateur est une infection. Mais telles sont les contradictions chinoises.

Toutes les notes de lecture et de voyage en Chine sur ce blog.

Commentaires récents