Exilé à Londres après la Commune, Vallès rédige des notes, enquête, décrit la ville dans sa correspondance. Il veut en faire une œuvre, parallèlement à sa trilogie de Jacques Vingtras, ce qui aboutit in extremis avant sa mort. C’est encore un livre fait de découpures, de textes épars cousus ensembles mais qui se lit bien parce que l’auteur raconte aussi son vécu. Il s’agit d’opposer Londres à Paris, l’Angleterre (plus que le Royaume-Uni) à la France. Pour Vallès comme pour son temps, ce sont des frères ennemis malgré le traité commercial signé par l’empire. Le souvenir de Napoléon le premier reste vivace dans les mémoires.

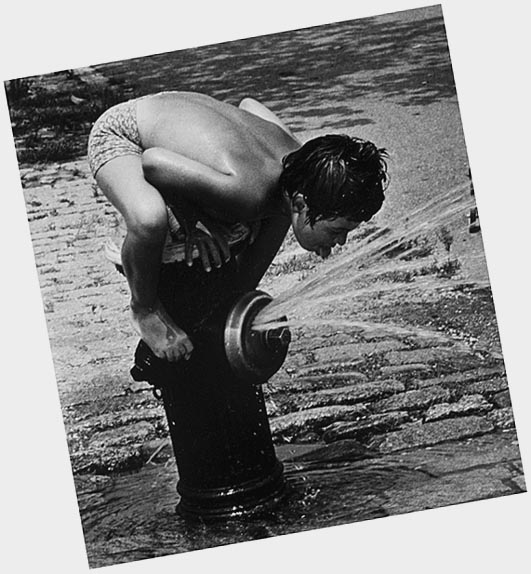

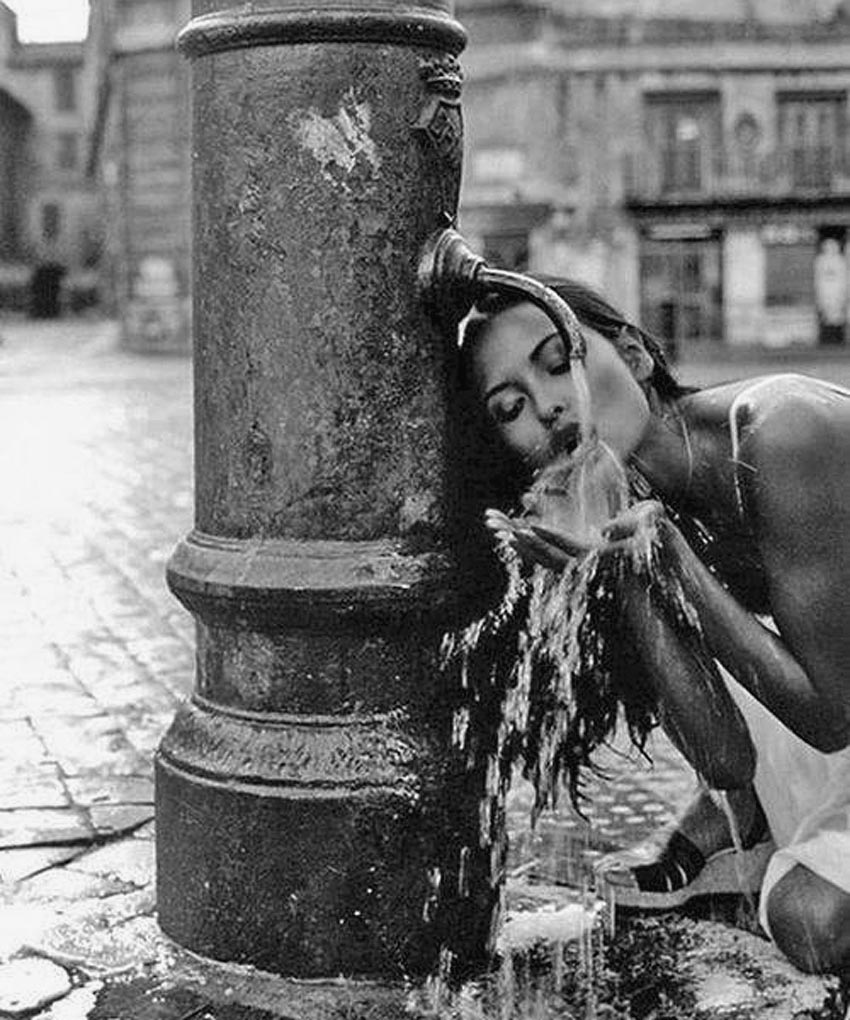

Tout oppose Londres et Paris. Déjà, « les cochers (…) conduisent à gauche »… p.1205 Pléiade. Ce qui est pire pour Vallès, la rue londonienne est morte, figée par le cant, la discipline moraliste, le ce-qui-se-fait, l’agitation utilitaire du commerce. Il voit la rue parisienne du haut de son exil au contraire vivante, carnavalesque, bon enfant, rabelaisienne, révoltée. Les femmes ne sont pas des plantes de serre ou de viles putains comme à Londres mais ont de la coquetterie, des sourires, un air érotique. Les gavroches parisiens ont de l’ironie à la bouche. Les cafés sont ouverts et ont des tables communes, au contraire des pubs ou des clubs enfermés aux tables ou fauteuils individuels. Le dimanche n’est pas désertifié pour cause de religion mais empli de rires et de promenades.

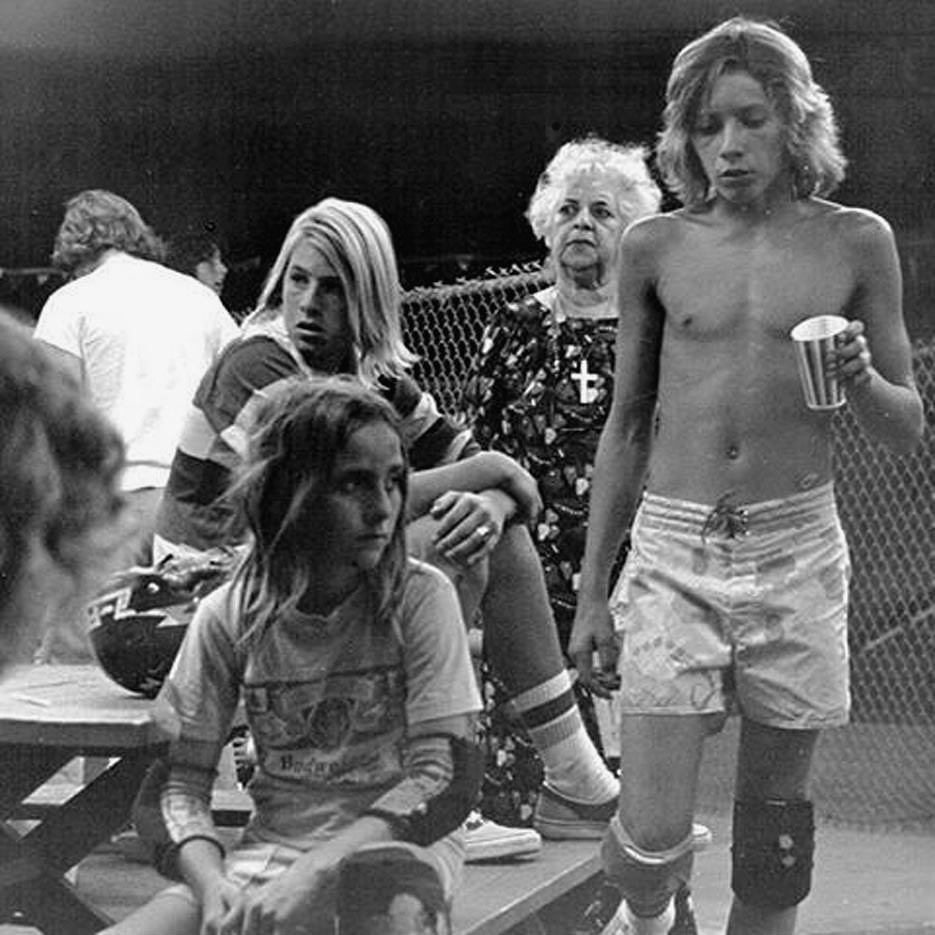

Pour l’insurgé, la rue est avant tout le territoire des pauvres et ceux de Londres ont une condition pire que ceux de Paris. Il existe certes des workhouses où l’on reçoit les indigents contre dû travail, la mentalité protestante n’admettant pas la charité sans contrepartie ; chacun doit se prendre en mains. Mais les pauvres sont loqueteux, déguenillés, les enfants dépoitraillés et pieds nus, jouant dans la vase de la Tamise à marée basse. La rue est niée par les mœurs anglaises qui laissent faire les bas-fonds en les ignorant tout simplement, les cantonnant dans leurs quartiers.

L’inverse de la rue est l’intérieur. Vallès nie le « confortable » des intérieurs anglais ; pour lui ils sont austères, froids et sans âme. « Les Anglais vivent en cellule dans leurs coffee shops, dans leurs coffee rooms, dans leurs public houses – partout ! Ils restent, du berceau à la tombe, isolés, marmottant entre leurs dents, emboîtés dans des compartiments comme les Chinois dans les cangues » p.1204. Les bibliothèques sont sans bruit, les appartements des immeubles sans cuisine et les cuisines collectives en sous-sol sans casseroles, les chambres n’ont même pas de table de nuit pour le pot, ironise-t-il. L’homme s‘occupe de tout, les femmes ne doivent pas travailler, ce qui les incite à boire et à être souvent ivres quand elles ne sont pas des « moules à gosses ». En France la femme est tout, en Angleterre rien, résume Jules Vallès hanté par les parisiennes.

« L’Anglais ? Il est excentrique, point téméraire ; il est froid, point raisonnable ; il est morne, point rêveur » p.1204. Mais leur vertu est « la fierté d’être Anglais, c’est le chauvinisme affreux et héroïque (…) l’idée de patrie est forte autant que la foi chez les prêtres » p.1205. Ce réflexe ancré dans la mémoire culturelle explique le Brexit mieux que les arguments que l’on a cherché. « Voyez avec quelle prestesse leur brutalité cache tout d’un coup ses poings, rentre ses griffes dans le gant fourré de la diplomatie ! Ces grossiers par nature, ces impolis par orgueil, ces casseurs de nez, ont une politique cauteleuse et rusée » p.1205. Malgré la caricature, ce n’est pas si mal vu, De Margaret Thatcher à Boris Johnson, toute la diplomatie britannique en témoigne.

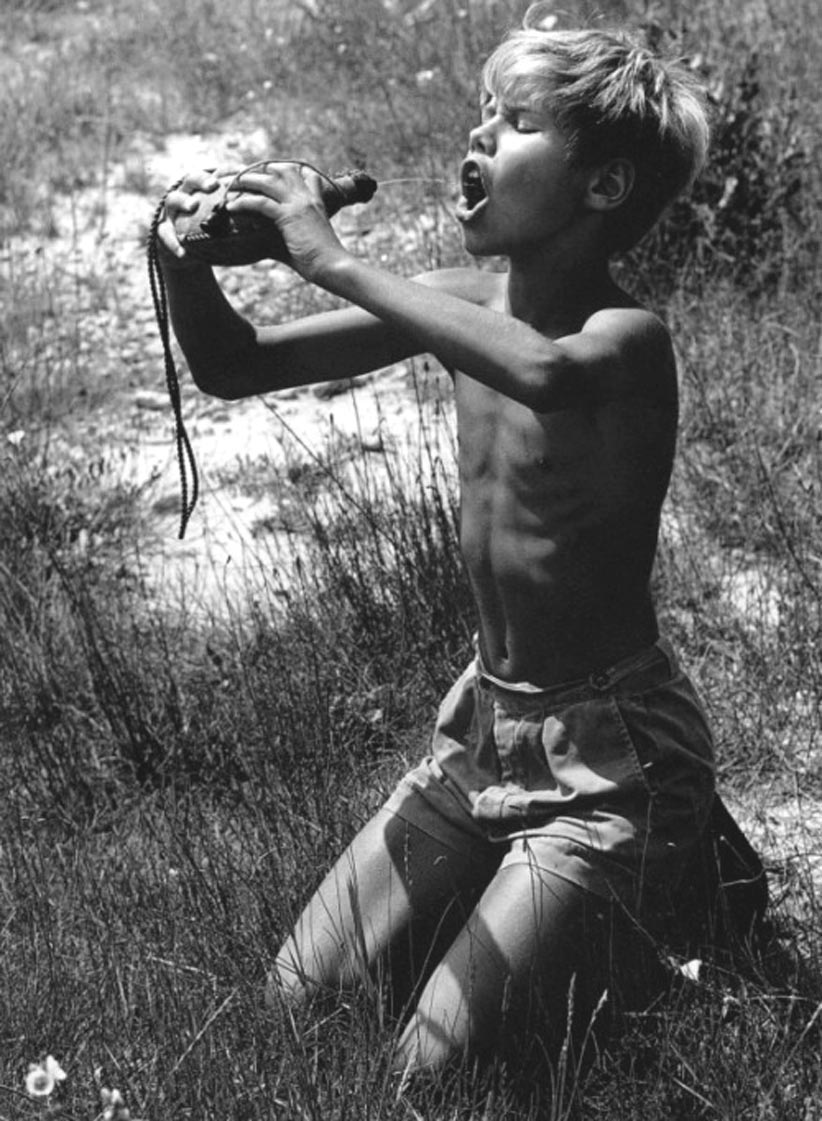

Ce qui plaît bien à Jules, en revanche, c’est la boxe. Il a regretté enfant de devoir se brimer. Tous jeunes, les garçons sont invités à boxer et les adultes les laissent se battre libéralement sous leurs yeux, jusqu’au sang, comme ces deux gamins de 12 ans qu’il a vu se bourrer de coups jusqu’à tituber sous les yeux de leurs pères qui comptaient les points. Le sport, en général, est bien vu en Angleterre et participe de l’éducation, ce qui paraît une horreur à l’Université française, rassise en intellectualisme issu des prêtres. Quant aux filles, « elles ont été élevées à la diable – en garçons – elles n’ont pas étouffé, ainsi qu’Emma Bovary, dans la discipline de l’école ou du couvent qui interdisait les ébats grossiers et masculins, mais encourageait les rêveries solitaires, au bout desquelles se dressait la volonté de tout savoir, l’envie de se jeter dans les bras d’un héros botté et moustachu » p.1261. Ainsi la fille embrasse beaucoup mais ne se livre pas ; « quand vient l’âge nubile, elle n’est point secouée par les ardeurs qui troublent les sens et fouettent la chair des ingénues de chez nous » id.

Cette excursion ethnologique dans le Londres des années 1870 est une curiosité et se lit bien.

Jules Vallès, La rue à Londres, 1884, Hachette livres BNF 2017, 327 pages + 22 eaux fortes et nombreux dessins, €19.20

Jules Vallès, Œuvres tome II 1871-1885, Gallimard Pléiade 1990, édition de Roger Bellet, 2045 pages, €72.00

Commentaires récents