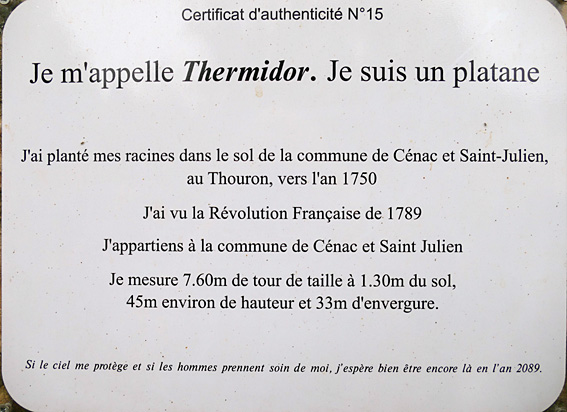

Nous partons ce matin du gîte à pied à neuf heures. La montée initiale est assez longue dans la campagne vers le village de Cénac, où nous franchissons la Dordogne par le pont. Nous tournons à gauche vers le lavoir. Là, un platane se présente en brandissant une pancarte : « je suis un platane, je m’appelle Thermidor. J’ai planté mes racines vers l’an 1750, j’ai vu la Révolution » puis « je mesure 7 m 60 de tour de taille à 1 m 30 du sol, 45 m de hauteur et 33 m d’envergure ». Suit une prière écolo à la déesse Gaïa : « Si le ciel me protège et si les hommes prennent soin de moi, j’espère bien être encore là en l’an 2089 ». La prière a oublié les petites bêtes et le climat !

Derrière le lavoir, le chemin longe l’école ou des petits en récréation jouent au tricycle sous les hêtres. Ils piaillent comme le troupeau d’oies vues auparavant. Non loin de là, le pré ou a été installé un terrain de foot est occupé par les garçons et filles du primaire qui s’initient au rugby, plus en pantalon qu’en short. Il fait moite et gris, ils sont très habillés et pas vraiment sportifs, comme s’ils avaient froid.

Nous montons par le sentier à Domme, derrière nous des Anglais en vélo électrique tentent l’ascension mais les ornières et la pente sont trop fortes ; ils rebroussent chemin pour passer par la route, plus sûre. Les remparts de Domme sont du XIIIe siècle. La ville est une bastide, un privilège du roi de France Philippe le Hardi en 1281 pour protéger le commerce et tenir le pays. Les habitants étaient exemptés d’impôts. Les protestants menés par le capitaine Geoffroy de Vivans ont pris la ville par la falaise de la Barre en 1588, le seul endroit où il n’y avait pas de remparts, en escaladant directement la roche au matin. Les catholiques, qui ne l’avaient pas prévu, ont été surpris. Ils ont dû rendre la bastide – ruinée – en 1592.

Des « graffitis des Templiers » dans la pierre de la porte des Tours à la bastide de Domme ont fait l’objet d’un article d’Archaelogia n°32 de février 1970 sous la plume du chanoine Paul-Marie Tonnellier (1886-1977), historien amateur persuadé de sa méthode d’estampage au buvard humide, mais surtout persuadé de découvrir la vérité par sa plume, inspirée à mettre au jour les traits imaginaires. Selon lui, 70 Templiers y auraient été enfermés de 1307 à 1320 et y auraient gravé leur foi. Mais cette « belle histoire » – un storytelling religieux – a été remise en cause par une étude plus sérieuse de 2018 effectuée par l’agence de l’archéologie. Ce « lieu d’oisiveté » aurait incité aux gravures et elles seraient postérieures à l’époque templière. Chacun croira ce qu’il voudra, Bruno ne croit pas à la légende dorée des Templiers victimes. Les relevés fantaisistes de Tonnellier relevaient comme par hasard l’octogone pour le Graal, le triangle surmonté d’une croix pour le Golgotha, le carré pour le Temple, les cercles pour l’enfermement ou le cosmos.

Il pleut sur Domme, ville en damier, aujourd’hui uniquement touristique avec pour seuls commerces de la bouffe, du gîte, de l’artisanat (bijoux, poterie, décoration, peinture) et des produits de l’inévitable « terroir » dont, outre le foie gras, les conserves de canard et le vin, ces savons artisanaux mis à la mode par les post-hippies des années 70. Tout le Périgord est là : l’oie, le foie, les noix, le bois. Un restaurant affiche une enseigne où Jacquou le croquant est statufié en paysan adulte. Il faut dire qu’Eugène Leroy son créateur a habité la ville, une plaque sur une maison en témoigne. Son menu est aux prix « touristiques », plus élevés qu’à Sarlat même. Sauf le « menu enfant » du jambon-frites à 10.50 € pas moins, le menu à 21 € propose des banalités : foie gras (maison quand même), ou jambon de pays, ou salade au chèvre chaud des années 70 chère aux Gault & Millau – puis confit de canard, ou aiguillettes de canard, ou Parmentier de canard, ou émincé de magret de canard grillé – enfin gâteau aux noix crème anglaise. Le menu à 25 € est un tantinet plus gastronomique, mais un tantinet seulement avec une salade de gésiers d’oie au vinaigre de framboise, une omelette aux cèpes en plus. Mais la carte offre une salade tomate-mozzarella ou des burgers pour les malbouffeux qui ont atterri en Périgord par pur hasard. Le marché attire, mais vend toujours la même chose. Il faut évidemment porter le masque entre les étals. Seule une vieille librairie pittoresque fait envie.

Nous visitons rapidement l’église. Une plaque aux « morts pour la France » 1914-1919 affiche 53 noms. Pour une petite ville comme Domme, 1411 habitants en 1911, c’est énorme ; en 1921 il en était attesté 1220. La grippe dite espagnole a dû sévir autant que les combats, y compris en Orient. La démobilisation s’est faite par les plus anciens et les engagés volontaires en premier mais a duré jusqu’en 1920 tant la logistique ne pouvait suivre. Il ne reste que moins d’un millier d’habitants aujourd’hui, faute de travail après l’été touristique.

Depuis le point de vue sur la falaise, nous parvenons à distinguer dans la brume le toit orange de notre gîte, en bas dans la plaine. Nous voyons du cingle de Montfort dans la vallée de la Dordogne jusqu’à Beynac. Un buste en bronze représente Jacques de Maleville, mort en 1824, qui fut l’un des rédacteurs du Code civil du temps de Napoléon.

Nous pique-niquons dans le jardin public du Jubilé, d’une salade de lentilles aillée avec des dés de jambon et un œuf dur. Il ne pleut plus. Le « vin de Domme » acheté par Bruno pour que nous y goûtions me laisse dubitatif ; il a le goût plutôt acide d’un vin de l’année, bien que millésimé 2018 (3 ans d’âge).

Nous redescendons par le cimetière puis par un sentier qui mène à l’autre pont sur la Dordogne. Nous nous arrêtons au Chalet, en bord du fleuve, pour une bière blanche. Le courant est fort et il y a peu de canoës à l’eau alors que l’endroit est d’habitude plein. Retour par les sous-bois chez papy. Nous aurons fait aujourd’hui 15 km pour 340 m de dénivelé positif.

À l’apéritif, nous goûtons le Fénelon, un vin de noix au cassis. Au dîner, nous avons un pâté de foie gras à 50 %, « moins fort pour les gens qui n’aiment pas » déclame papy (mais surtout moins cher à servir), un cassoulet maison où domine la saucisse et le canard beaucoup plus que les haricots, et une tarte coco chocolat de style Bounty.

FIN du voyage.

Ce périple a été effectué avec Terres d’Aventure

Commentaires récents