Du moderne, du Moyen Âge et de l’Antiquité, voilà ce qui préside à l’ordre des trois contes voulu par Flaubert. Un cœur simple se passe de nos jours autour de Pont-L’Evêque, La légende de saint Julien l’Hospitalier dans un mythique Moyen Âge chrétien et Hérodias dans l’antiquité romaine aux tout débuts du christianisme, avec la tête de Iaokanann sur un plateau – nom hébreux de Jean-Baptiste dont Flaubert affectionnait les sonorités barbares.

J’ai étudié Un cœur simple en troisième et cela m’avait rebuté : pas d’histoire, un style plat, des personnages insignifiants. Je suis revenu de ce jugement sommaire une fois adulte et j’ai relu le conte plusieurs fois au fil des années. Il m’apparaît aujourd’hui comme l’une des plus belles proses de la langue française avec un style adapté aussi parfaitement que possible au personnage principal et à son bonheur sans histoire né du malheur populaire : « la misère de son enfance, la déception du premier amour, le départ de son neveu, la mort de Virginie », la fille de sa maîtresse à laquelle elle s’était attachée en nounou, chap.4 p.241 Pléiade. Car Félicité, la servante illettrée et inculte, est heureuse. De petits riens lui suffisent et sa vie se déroule presque sans heurts jusqu’à la fin. Les phrases sont balancées, le style rythmé comme un métronome. C’est que Félicité « semblait une femme de bois, fonctionnant d’une manière automatique », écrit l’auteur au chapitre 1 p.218. Seul son neveu, rencontré par hasard lors d’un périple à la côte avec sa maîtresse et ses deux enfants, vient lui montrer qu’il existe un autre monde que le sien.

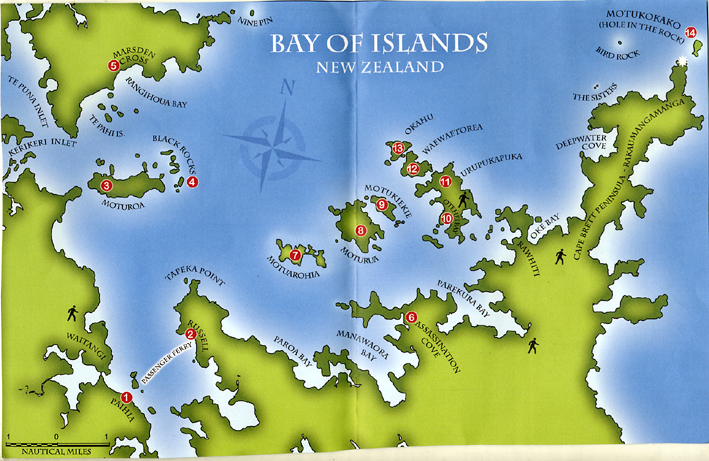

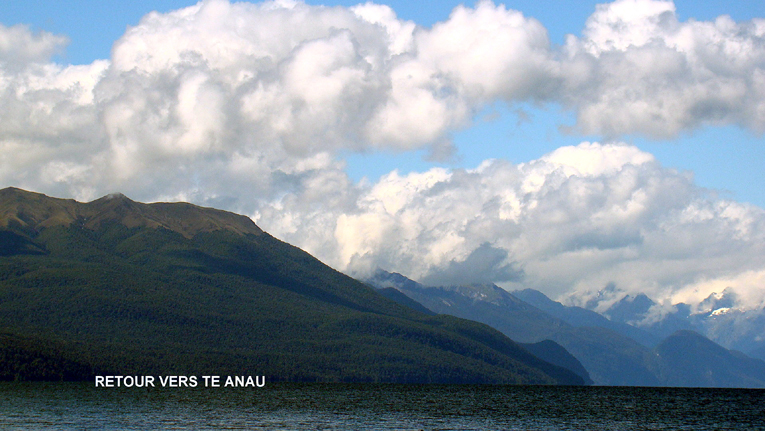

Victor est en effet l’antithèse de Félicité. Jeune, il a dans les 10 ans en « petit mousse » lorsqu’elle le rencontre à Trouville et 14 ans lorsque son père l’emmène en cabotage, 15 ou 16 lorsqu’il part comme mousse sur un paquebot. Le garçon voyage, voit du pays, ramène des souvenirs à cette tante ancrée dans sa glèbe provinciale et affairée dans la maison. Garçon alors qu’elle est femme, vitalité sensuelle alors qu’elle se consume et se dessèche, grand large alors qu’elle est réduite à son canton normand – tout les oppose et tout les attire l’un vers l’autre. « Il arrivait le dimanche après la messe, les joues roses, la poitrine nue, et sentant l’odeur de la campagne qu’il avait traversée. Tout de suite, elle dressait son couvert » chap.3 p.228. Victor part jusqu’à La Havane où il meurt de fièvre jaune en « pauvre gars » loin de tous. Félicité héritera du perroquet du sous-préfet devenu préfet et livré par son Nègre ; Loulou lui rappellera les pays exotique et Victor mort trop jeune. Le perroquet lui-même décédé, elle le fera empailler et poser dans sa chambre, au-dessus d’une gravure du Saint-Esprit avec lequel elle finira par le confondre. Cette façon païenne de voir Dieu n’est pas si sotte, parce que ce c’est bien l’Amour que Félicité adore ainsi, passant à la Platon du corps jeune du neveu à son cœur affectionné avant de concevoir l’abstrait de l’amour pur.

La légende de saint Julien l’Hospitalier est « une petite niaiserie », confie-t-il à George Sand, inspirée d’un vitrail de la cathédrale de Rouen. Après une enfance de tueur en série ponctuée de massacre d’animaux, à commencer par une petite souris sous l’autel même de l’église dont il jouit de la mort brutale, le jeune Julien, à qui l’on passe tout au motif qu’il serait prédestiné, se prend d’engouement pour la chasse où il tue tout ce qui se présente, dans une rage destructrice sans limites. Une soir de chasse sauvage, il descend le faon, la biche, puis le cerf qui, avant de tomber, le maudit et lui prédit qu’il tuera père et mère. Il s’en effraie et bannit la chasse, mais sa vitalité ne peut tenir et il part du château pour se faire mercenaire ; il massacre ainsi des hommes et finit par se tailler une réputation. Un seigneur prisonnier des Maures est délivré et lui donne sa fille. Julien se refuse toujours à chasser mais sa belle le convainc qu’il est de son rang de reprendre ce divertissement. Il se laisse aller à sa passion mais, un soir, de retour d’un carnage, il monte à sa chambre pour y retrouver son épouse ; il tâte un corps et touche de la barbe. Pris de fureur, croyant sa femme au lit avec un autre, il tue et la femme et l’amant. Sauf que c’étaient ses père et mère qui, le cherchant depuis des années, l’avaient enfin retrouvé et que sa femme faisait dormir pour les honorer dans son propre lit. Désespéré, Julien cède ses biens à son épouse et part sur les routes, en mendiant pour expier ce crime abominable ; il se fait passeur sur un fleuve et, un soir, un vieillard lépreux le hèle depuis l’autre rive. Il le passe non sans multiples dangers dans la tempête, l’abreuve, le nourrit, le chauffe, le couche, mais le lépreux affreux à voir, suintant et puant, lui demande de venir le réchauffer tout nu de son corps tout entier. Prêt à toutes les humiliations pour expier, y compris coucher avec un homme (petite ironie flaubertienne à l’encontre de la religion), Julien s’exécute – et se trouve transporté au ciel dans les parfums les plus doux. C’était Jésus venu le prendre pour enfin le sauver. C’est en effet un peu niais, mais joliment écrit.

Hérodias raconte le jour de l’anniversaire d’Hérode, le Tétrarque de Palestine, qui s’achève par la décapitation de Jean-Baptiste, le prophète véhément de la venue du Christ. Flaubert se plaît dans cet orientalisme de mythe et se vautre dans la luxure du temps, tout en savourant comme des sucres les mots barbares qui chantent sur sa langue. Hérodias est l’épouse d’Hérode après avoir épousé son frère, et mère de Salomé. Le Baptiste tonne contre cette infraction à la loi mosaïque et Hérodias veut sa mort tandis qu’Hérode tergiverse par peur des troubles populaires alors que les armées arabes menacent. Mais il est piégé par sa promesse à Salomé qui danse, de lui donner ce qu’elle veut. Ce sera la tête du Baptiste, qu’elle offre à sa mère sur un plateau.

Trois contes, trois saints, dont Félicité est la plus sympathique car la plus humaine. Il faut en retenir la première phrase, admirablement ciselée : « Pendant un demi-siècle, les bourgeoises de Pont-L’évêque envièrent à Mme Aubain sa servante Félicité. »

Gustave Flaubert, Trois contes, 1877, Folio 2003, 224 pages, €2,70

Gustave Flaubert, Un coeur simple, 1877, Livre de poche 2€, 1994, 94 pages, €2.00

DVD Un coeur simple, Marion Laine, avec Sandrine Bonnaire, France Télévision 2008, 1h45, €64,35

Gustave Flaubert, Oeuvres complètes tome V – 1874-1880 (La tentation de saint Antoine, Trois contes, Bouvard et Pécuchet, Dictionnaire des idées reçues), Gallimard Pléiade, 2021, 1711 pages, €73,00

Gustave Flaubert chroniqué sur ce blog

Commentaires récents