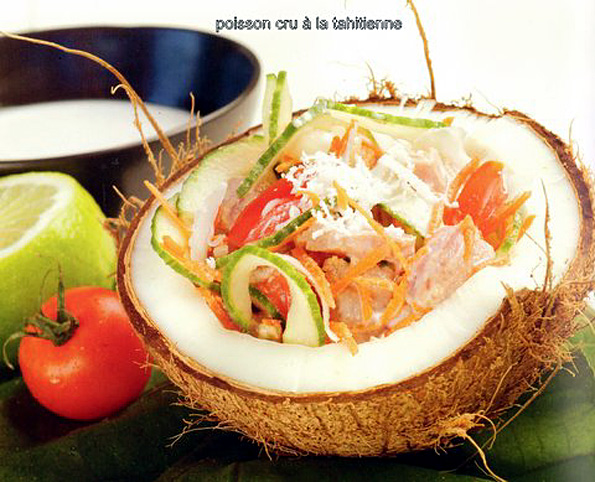

Le poisson cru est un classique en Polynésie ! Dois-je encore en fournir la recette ? (Oui pour les Popa’a, me dit-on)…

Pour 8 personnes 800g de thon rouge très frais, 8 à 10 citrons verts (limes), 2 tomates, 1 concombre, 2 carottes, 1 oignon, 1/3l de lait de coco (1 noix de coco râpée environ), sel, poivre.

Détailler le poisson en morceaux de 1cm sur 2cm. Laver et couper les tomates et le concombre en lamelles. Éplucher et râper les carottes. Éplucher et émincer l’oignon très finement. Égoutter le poisson. Mélanger le thon, le jus des citrons, le sel, le poivre puis laisser mariner une dizaine de minutes. Retirer le jus, ajouter les crudités et mélanger le tout. Verser le lait de coco. Remuer et rectifier l’assaisonnement.

Carpaccio de thon : Pour 8 personnes 1 kg de filet de thon rouge, 10cl d’huile d’olive (c’est mieux que l’huile de coco). 6 à 8 citrons verts, 50g de fenouil en graines, 15g de citronnelle, baies roses, oignons verts, sel, poivre.

Préparer les filets de thon en taillant des tranches très fines (astuce placer d’abord votre thon au congélateur !). Confectionner une marinade en mélangeant le jus des citrons verts, la citronnelle ciselée très finement, l’huile d’olive, un peu de sel et de poivre, les graines de fenouil. Étaler les tranches de thon. Verser la marinade sur le poisson. Disposer harmonieusement un peu d’oignon vert ciselé ? Quelques baies roses. Servir très frais.

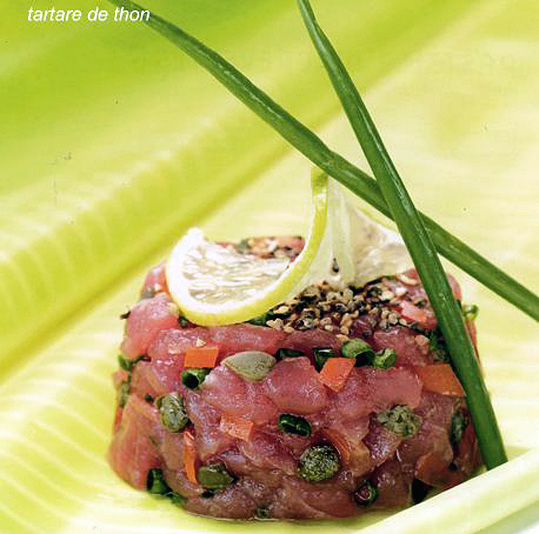

Tartare de thon : Pour 8 personnes 1,4kg de thon blanc, 60g de cornichons, 40g de câpres, 1 échalote, 2 tomates, 1 gousse d’ail, une petite botte d’oignons verts, 2 citrons verts, 5c à soupe d’huile d’olive, sel, poivre.

Éplucher et ciseler finement l’échalote. Hacher cornichons et câpres le plus fin possible. Émincer l’oignon vert. Écraser l’ail. Presser les citrons. Monder, épépiner et tailler en dés les tomates. Débarrasser les filets de thon des parties sombres et des arêtes restantes. Couper le thon en petits dés (ne pas hacher au mixeur). Mélanger thon, condiments, légumes, sel, poivre. Remplir un petit bol de la préparation, démouler et servir frais.

Sashimi : encore un classique ! Pour 6 personnes 1kg de thon, ou espadon ou bonite très frais. 4 gousses d’ail. 1 c. à soupe de moutarde forte, 2 c à soupe de sauce-huître, 1 jaune d’œuf, 3cm de gingembre, 20cl d’huile, sel, poivre.

Lavez le poisson. Séchez-le avec du papier absorbant. Coupez-le en très fines lamelles avec un couteau bien aiguisé. Disposez ces lamelles sur un plat de service et mettez-les au réfrigérateur. Préparez la sauce : épluchez l’ail et écrasez-le au pilon dans un bol. Ajoutez la moutarde, la sauce-huître, le jaune d’œuf, sel, poivre. Épluchez le morceau de gingembre et râpez-le finement au-dessus du bol. Battez-le tout au fouet à main. Versez l’huile en filet, en continuant à battre comme pour une mayonnaise. Répartissez la sauce entre 6 petits ramequins. Servez le poisson cru avec la sauce à part et du riz à la chinoise.

[Selon les services de santé du Québec, le poisson est « source de protéines, il est la meilleure source d’acides gras oméga-3 à longues chaînes, ainsi que de vitamine D naturelle. Il est aussi riche en minéraux tels que le sélénium et l’iode. Il est généralement faible en gras saturés et en cholestérol. » Et L’Encylo-écolo n’est pas en reste ! / Argoul]

Alors, bonne santé et bon appétit !

Hiata de Tahiti

Commentaires récents