Un homme entièrement nu déambule sur le sable d’un désert, jusqu’à une plage vide. Il ne sait pas qui il est ni ce qu’il fait ici. Il est sans racines et sans mémoire – le parfait objet fonctionnel de l’intelligence analytique artificielle. Sauf qu’un être humain n’est pas un robot et des bulles de souvenirs surgissent, en fonction du contexte. Ainsi cette plage, où un ballon vient taper le mollet. C’est son fils qui joue en slip avec sa petite sœur, et sa femme qui bronze nue sur le sable un peu plus loin. Un souvenir de vacances sur une plage de Sicile.

Sur Terre I, le narrateur a eu une vie normale, architecte, marié, deux enfants, des congés payés et l’ennui, sauf la faim de sexe qui le colle à sa femme, laquelle s’en lasse un peu. Mais il n’aime pas les enfants, immatures et stupides. Sur Terre I car une bulle fait resurgir un autre souvenir, celui d’un ingénieur qui lui propose un « voyage analogique » dans les univers parallèles. C’est sa femme qui lui présente Norge et il deviendra son amant pendant son absence. C’est que Felice Giarre s’empresse d’accepter ; il ne ressent embarras dans sa vie, tout est trop parfait, formaté, les ordinateurs s’occupant de produire, les robots de servir. Même les enfants sont éduqués par des machines et formatés pour être conformes aux normes sociales requises.

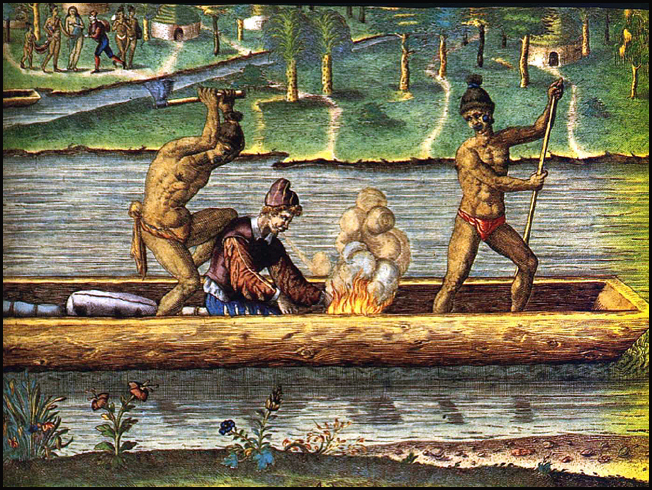

L’univers parallèle où s’est retrouvé nu est donc Terre II, issue de son imagination. Presque rien, des humains préhistoriques qui survivent de la chasse aux lézards et autres mammifères du désert et qui ,le chassent pour sa viande. Mais il reste insatisfait et prononce le mot magique pour revenir sur Terre I car il a expérimenté le premier ce voyage analogique et doit en rendre compte.

Norge l’accueille amicalement et ils parlent de son expérience. Mais Felice, comme agi par une force qui le dépasse, va le tuer. Pas question de multiplier les sauts dans les univers parallèles, au risque de voir se télescoper les individus qui y sont déjà. Heureusement, il semble n’exister qu’un seul Felice Giarre dans l’ensemble des univers, ce qui est curieux, mais…

C’est sur Terre III, lors de son prochain voyage, que le jeune homme physiquement parfait en début de trentaine, à la musculature entre l’adolescent et l’âge mûr, va découvrir qui il est. Terre III est l’univers où l’ordinateur a pris le pouvoir sans le vouloir, abandonné par « les mystiques » qui en ont fait leur dieu. Certains humains peuvent choisir l’immortalité mais pas les mystiques, écolos avant la lettre, qui trouvent que la nature fait bien les choses et que le Créateur ne doit pas être contré. Comme l’ordinateur centralise toute la mémoire humaine, il est à même de prendre de bien meilleures décisions – pour le bien commun et sans les émotions parasites – que l’ensemble des votants qui s’en moquent pour la plupart.

Où la démocratie, par son confort, incite à la démission du collectif et à donner le pouvoir à l’IA. Car c’est bien ainsi que cela va se passer pour les humains dans l’avenir, trop heureux de déléguer tout effort. Déjà les enfants sont rationnés, et l’on n’en fait d’ailleurs plus que via les machines, le sexe perdant son but reproductif. Les couples n’existent presque plus, chacun restant libre de son corps et de ses envies.

Felice va découvrir qui est son père et – ce qui le hante – qui est sa mère. En fait, il accomplit à son extrême l’objectif des Lumières de libérer l’humain de toutes déterminations. Felice est l’être sans terre ni racines, sans famille si préjugés ; même son corps lui est de trop et il va s’en affranchir comme d’une enveloppe. Il a dépassé le stade humain et devient créateur. Dès lors, il est libre de créer ses propres planètes, résolvant le problème démographique terrien.

Un beau texte, souvent poétique, dans la veine des mœurs du début des années 70 où la nudité et le sexe devenaient naturels. Il est interdit d’interdire et l’imaginaire peut prendre son essor. L’inventeur de la science-fiction française avec Gérard Klein et Jacques Sternberg, entre autres ; il a reçu pour ce roman le Grand prix de l’Imaginaire en 1975.

Philippe Curval, L’homme à rebours, 1974, J’ai lu 2001, 256 pages, €5,43 (liens sponsorisés Amazon partenaire)

Commentaires récents