Montaigne, largement cité par l’auteur, avait tout dit du cannibalisme, condamné par religion et morale au nom de notre supériorité de « peuple élu » du « seul vrai Dieu » et de notre « progrès » de « civilisation ». Je l’avais évoqué en 2008. Les cannibales seraient des sauvages et nous des civilisés. Ce qui nous différencie est ce qui distingue la nature de la culture. Mais est-ce bien la vérité ? N’est-ce pas plutôt une idéologie ?

Montaigne, largement cité par l’auteur, avait tout dit du cannibalisme, condamné par religion et morale au nom de notre supériorité de « peuple élu » du « seul vrai Dieu » et de notre « progrès » de « civilisation ». Je l’avais évoqué en 2008. Les cannibales seraient des sauvages et nous des civilisés. Ce qui nous différencie est ce qui distingue la nature de la culture. Mais est-ce bien la vérité ? N’est-ce pas plutôt une idéologie ?

Selon Guille-Escuret, « Par elle-même, une idéologie n’invente rien : elle arrange les images, gomme des contrastes, ajoute des compléments issus de ses références préférées, mais elle ne crée pas. Sa fonction consiste à protéger un ordre établi de la pensée en transformant l’inconnu en connu et en digérant l’inédit à coup de réminiscences » p.182. L’indignation couvre l’indigence de la description et l’incapacité mentale à penser le nouveau comme à réfléchir sur soi-même. « A cet égard, les explorateurs français se montrent assurément les plus pénibles, qui répètent les clins d’œil jusqu’aux tics, soulignent leurs ironies en caractères gras et présupposent avec leurs lecteurs des complicités voltairiennes aux dépends de tous les primitifs qui croupissent à mille lieues de la fine fleur cartésienne de Saint-Germain » p.185.

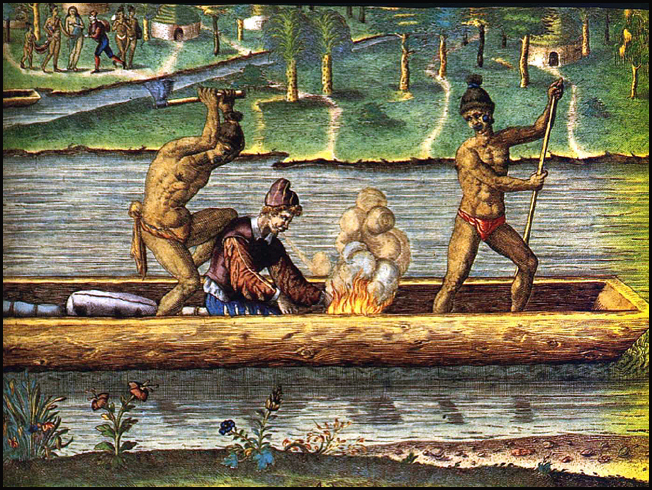

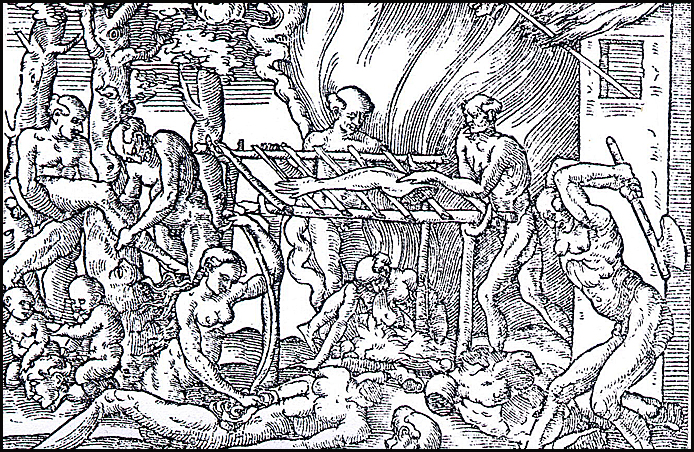

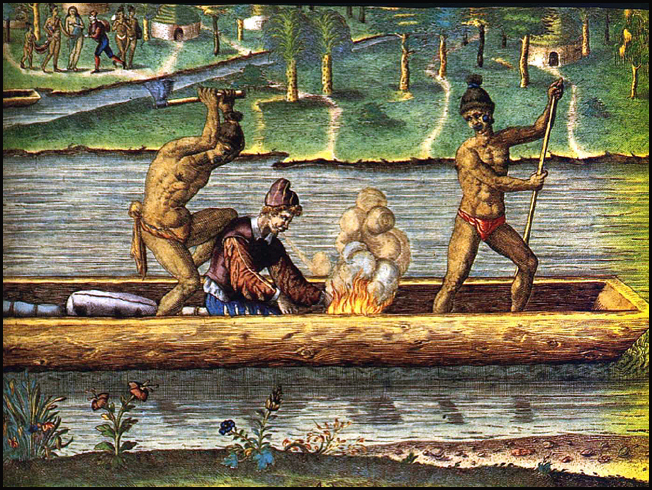

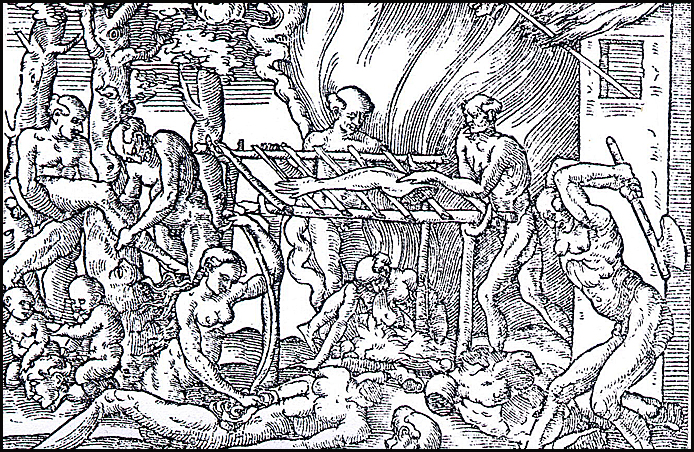

Heureusement, il y a Montaigne : « Je pense qu’il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu’à le manger mort, le faire rôtir par le menu, le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux ». Manger son ennemi est le respecter, vouloir par mystique assimiler son esprit et sa force vitale ; le torturer comme sous l’Inquisition, sous Staline et Hitler ou dans les geôles du Lao gai, c’est l’asservir, le mépriser, en faire un animal domestique, voire un objet d’esclavage. Le sauvage serait alors moins « barbare » qu’on ne croit, et le « civilisé » bien plus qu’on ne dit. Surveiller et punir vaudrait-il mieux que chasser et manger ?

C’est probablement la thèse que défend Georges Guille-Escuret, même si son ouvrage de synthèse (complément d’une sociologie du cannibalisme en deux volumes) est moins destiné aux profanes qu’aux « cher collègues » en anthropologie. Le « redoublement du même » de Françoise Héritier, cité sans autre précision, fait ainsi appel à un jargon pro et à une spécialisation que peu de lecteurs peuvent avoir… En sept chapitres, Guille-Escuret « déconstruit » l’idée commune sur le cannibalisme et cherche à restituer le contexte significatif du fait chaque fois observé. Ce qui ne va pas sans traits d’humour. Par exemple : « en Océanie comme en Afrique : la chair du Blanc serait plus salée qu’aucune autre. C’est un motif de dévalorisation en Océanie et, au contraire, de valorisation en Afrique » p.165. Mais trop souvent la phobie occidentale envers le cannibalisme refuse de voir pour en faire tout de suite une essence. Les sociétés cannibales seraient sans histoire, croit-on, uniquement préoccupées de protéines : « de la viande ! de la viande ! » s’exclament les Nègres en découvrant Stanley, l’explorateur anglais bien connu…

C’est probablement la thèse que défend Georges Guille-Escuret, même si son ouvrage de synthèse (complément d’une sociologie du cannibalisme en deux volumes) est moins destiné aux profanes qu’aux « cher collègues » en anthropologie. Le « redoublement du même » de Françoise Héritier, cité sans autre précision, fait ainsi appel à un jargon pro et à une spécialisation que peu de lecteurs peuvent avoir… En sept chapitres, Guille-Escuret « déconstruit » l’idée commune sur le cannibalisme et cherche à restituer le contexte significatif du fait chaque fois observé. Ce qui ne va pas sans traits d’humour. Par exemple : « en Océanie comme en Afrique : la chair du Blanc serait plus salée qu’aucune autre. C’est un motif de dévalorisation en Océanie et, au contraire, de valorisation en Afrique » p.165. Mais trop souvent la phobie occidentale envers le cannibalisme refuse de voir pour en faire tout de suite une essence. Les sociétés cannibales seraient sans histoire, croit-on, uniquement préoccupées de protéines : « de la viande ! de la viande ! » s’exclament les Nègres en découvrant Stanley, l’explorateur anglais bien connu…

Alors comment rendre compte du cannibalisme en évacuant les présupposés et les toiles d’araignée idéologiques ? « Bon gré mal gré, Harner s’impose comme l’auteur de la première théorie scientifique correctement énoncée – ce qui ne veut nullement dire ‘vraie’ ou ‘vérifiée’ – sur l’organisation sociale d’un cannibalisme » p.206. Matérialiste, il suppute la valeur nutritionnelle de la chair humaine, la relie à une logique sociale fondée sur le cycle des saisons et à la carence du milieu en protéines animales comme à la pression démographique, réservant ce surplus aux classes dirigeantes (Michael Harner, The ecological basis for Aztec sacrifice, American Ethologist, février 1977).

Alors comment rendre compte du cannibalisme en évacuant les présupposés et les toiles d’araignée idéologiques ? « Bon gré mal gré, Harner s’impose comme l’auteur de la première théorie scientifique correctement énoncée – ce qui ne veut nullement dire ‘vraie’ ou ‘vérifiée’ – sur l’organisation sociale d’un cannibalisme » p.206. Matérialiste, il suppute la valeur nutritionnelle de la chair humaine, la relie à une logique sociale fondée sur le cycle des saisons et à la carence du milieu en protéines animales comme à la pression démographique, réservant ce surplus aux classes dirigeantes (Michael Harner, The ecological basis for Aztec sacrifice, American Ethologist, février 1977).

Mais comment qualifier le fait de manger les autres, ses semblables ? « Anthropophage » existe, venu du grec, qui signifie mangeur d’homme – mais à ce titre un crocodile peut l’être. « Cannibale » vient des peuplades caraïbes rencontrées par Christophe Colomb et signifie toute absorption du pareil – horreur « inouïe » pour l’époque chrétienne. Le terme sociologique est « allélophagie », se manger les uns et les autres, terme neutre sorti des phobies de la « civilisation » des auteurs antiques, comme des phobies de la « raison » des auteurs modernes. « Homophagie », qui signifie manger son propre sang, appartient au vocabulaire rituel et est moins usité. L’usage populaire et médiatique du vocable « cannibale » est donc idéologique : il s’agit d’une répulsion de moderne pour les pratiques jugées archaïques, d’un dégoût méprisant de peuple civilisé pour les enfants sauvages, d’un déni moral des profondeurs intimes de la psyché. Après tout, pense l’idéologie, la « civilisation » n’est-elle pas qu’un dressage de pulsions de nature qui demeurent dans nos abysses mentales, voire génétiques ?

« Nous, ethnologues, avons tous souhaité ‘excuser’ le cannibalisme : en l’oubliant, en le niant, en le désinfectant, en lui trouvant des déterminations naturelles ou des justifications culturelles. Mais, surtout, en le maintenant chez les autres, sans prendre la peine de refuser en soi cet ‘autre’ qui se glorifie de ne pas être cannibale en dissimulant ce qui l’a amené à ce rejet » p.89. Car le cannibalisme surgit dans les sociétés en crise. Tout ne vaut pas tout, comme se complaisent à dire les relativistes culturels, ces paresseux du concept, bobos repus et content d’eux, contre lesquels l’auteur se déchaîne avec délectation : « une ambiance complice, caractérisée par le regain spectaculaire d’un relativisme échevelé, conduit par un postmodernisme qui se donne à admirer comme une avant-garde prête à prendre les devants tous azimuts » p.120. Ou encore : « Le relativisme contribue à forger ce qu’il combat en participant à la fabrication de l’illusion hiérarchique qu’il prétend ensuite démentir. Pour le plus grand bonheur des scientismes grossiers, qui s’appuient sur cette participation avant de démentir le démenti » p.180.

« Nous, ethnologues, avons tous souhaité ‘excuser’ le cannibalisme : en l’oubliant, en le niant, en le désinfectant, en lui trouvant des déterminations naturelles ou des justifications culturelles. Mais, surtout, en le maintenant chez les autres, sans prendre la peine de refuser en soi cet ‘autre’ qui se glorifie de ne pas être cannibale en dissimulant ce qui l’a amené à ce rejet » p.89. Car le cannibalisme surgit dans les sociétés en crise. Tout ne vaut pas tout, comme se complaisent à dire les relativistes culturels, ces paresseux du concept, bobos repus et content d’eux, contre lesquels l’auteur se déchaîne avec délectation : « une ambiance complice, caractérisée par le regain spectaculaire d’un relativisme échevelé, conduit par un postmodernisme qui se donne à admirer comme une avant-garde prête à prendre les devants tous azimuts » p.120. Ou encore : « Le relativisme contribue à forger ce qu’il combat en participant à la fabrication de l’illusion hiérarchique qu’il prétend ensuite démentir. Pour le plus grand bonheur des scientismes grossiers, qui s’appuient sur cette participation avant de démentir le démenti » p.180.

Une bien belle étude, qui nous ramène aux tabous de NOTRE culture, et notamment à ce qui nous constitue : notre « identité ».

Georges Guille-Escuret, Les mangeurs d’autres – civilisation et cannibalisme, mars 2012, éditions EHESS, Cahiers de l’homme n°41, 292 pages, €20.90

Émission ‘A plus d’un titre’ d’Alain Louyot sur France Culture en réécoute (passer les 30 premières minutes)

Commentaires récents