Nous rencontrons des alpacas, plus petits et plus laineux que les banals lamas. Photos touristiques. Nous essayons en vain de provoquer une bête pour qu’elle nous montre sa colère comme elle fait si souvent dans Tintin, mais nul d’entre nous n’a une tête de capitaine Haddock et les camélidés paisibles ne daignent pas nous cracher à la gueule. Choisik nous dit que c’est très rare, il faut vraiment lui marcher sur une patte par surprise ! Ces braves bêtes sont de gros nounours pelucheux avec de mignonnes petites oreilles dressées et de beaux yeux bruns, brillants et veloutés. Leur lippe n’a pas cet aspect suprêmement méprisant du chameau mais un air de coquetterie plutôt séduisant.

Nous rejoint un jeune Alipio (traduction locale d’Olympio). Il est carré et vigoureux, les cheveux sombres, raides comme un toit de chaume avec un épi rebelle au sommet du crâne, le nez busqué et les paupières étirées, la bouche étroite à la lèvre supérieure mince. Il habite le village (pardon ! la « communauté ») de Coyachok vers laquelle nous nous dirigeons. Son visage austère est adouci par une certaine transparence juvénile de la peau et une coloration plus forte des joues sous le teint cuivré. Il va tous les jours à pieds à l’école de Ccachin, par la montagne, qu’il fasse soleil ou qu’il pleuve et vente. Il effectue le trajet épuisant de notre après-midi deux fois par jour, je comprends qu’il soit sain et bien charpenté ! Il porte à même la peau un léger pull de laine vermillon au col en V, un pantalon et des sandales, la musette sur l’épaule. A l’emplacement du cœur est brodé en jaune d’or la devise scolaire : « educar por el Peru ». Garcilaso de la Vega disait déjà que les Incas élevaient leurs enfants à la spartiate, « le moins délicatement qu’il leur était possible ». Ils les baignaient à l’eau froide dès leur naissance, puis tous les matins, pour les accoutumer à s’endurcir et à résister au climat.

A 3900 m Coyachok se profile, puis le pré central, seul endroit à peu près plat où nous devons camper. Gosses, chiens et cochons tournent autour de nous, pleins de curiosité ; les uns s’emplissent le regard, les autres le groin. Gisbert intéresse beaucoup les gamins avec sa mesure de l’altitude par satellite. Son GPS qui ressemble à un game boy et ses simagrées techniques sidèrent les petits qui n’ont jamais vu ça, même pas en rêve. Je leur explique un peu en espagnol, mais le concept de satellite leur semble un peu abstrait… Gisbert est celui qui a toujours le matériel ou la tenue du spécialiste. Gisbert travaille dans la filiale parisienne d’une société d’éclairage mais baroude régulièrement en haute montagne. Mabel sa femme, plus classique, est agrégée de français-latin-grec dans un lycée de banlieue parisienne ; elle ne se prend au sérieux que lorsqu’elle évoque l’Education Nationale ; son visage, alors se fige, ses yeux se font graves, et elle énonce des vérités définitives sur ce métier que « tout le monde » décrie. A croire que l’Enseignement est une mission laïque et qu’il a remplacé, pour beaucoup, la religion ou le sens de l’histoire.

Au soleil tombé, il fait vite froid à cette hauteur. Les nuages descendent des sommets. Nous nous réfugions dans la tente mess pour boire du thé, jouer au tarot ou lire. Certains vont ranger leurs affaires.

Choisik est invitée à être marraine d’un petit garçon par une des familles du village. Il s’agit non d’un bébé mais d’un petit de 3 ans qui doit subir la cérémonie de sa première coupe de cheveux. Sorti de la petite enfance, donc des risques de maladies les plus courantes, le bébé est accueilli dans la communauté et devient alors un fils. Ses cheveux, que l’on avait laissé pousser naturellement, doivent être civilisés pour ressembler à tout le monde. Cette cérémonie traditionnelle d’accueil social n’a rien à voir avec le baptême chrétien tel que nous le connaissons ; il n’a rien à voir avec Dieu mais plutôt avec la communauté paysanne. Les communautés villageoises ont pris le relais immémorial des « ayllu », ces tribus paysannes qui existaient déjà aux temps inca. Le chef de village est choisi parmi un conseil des anciens. Il est chargé de répartir la terre commune entre chaque couple, en fonction du nombre d’enfants. Chez les incas, on donnait un « tupu » (2700 m²) à chaque couple, plus un autre tupu pour chaque garçon né, mais seulement un demi tupu pour chaque fille qui ont moins besoin de muscles, donc de nourriture.

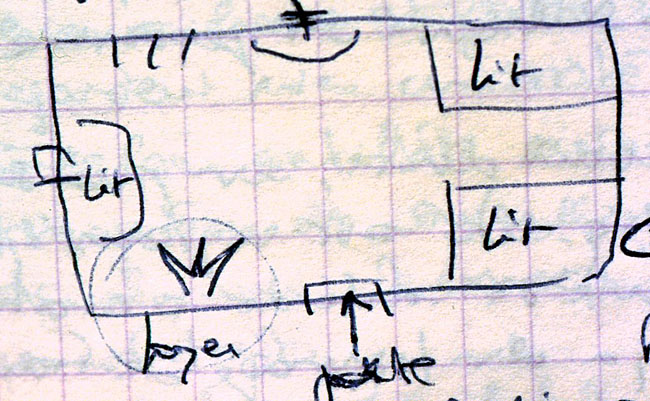

Nous sommes tous invités dans la maison de grosses pierres appareillées avec du ciment moderne, toit et auvent de chaume, grenier et sol de terre battue. Devant l’entrée, des moutons se pressent dans un enclos de gros blocs rocheux pour les protéger des bêtes sauvages. Ils sont sages sous la lune, croupes moutonnantes, museaux bêlants à peine. Les gros chiens aboient furieusement mais ils sont attachés. Une fois que nous serons entrés, ils se tairont : tout sera redevenu « normal ». Il y a toujours un policier au cœur d’un chien. Le plan de la maison est le même qu’à midi. Le petit est prénommé Rudy. Il a un grand frère de 4 ou 5 ans, un autre bébé d’une dizaine de mois le suit. Il est très habillé, plusieurs pulls et un bonnet. Assis sur les bancs autour de la pièce, on commence par nous servir de la bière en bouteille, puis du cochon grillé délicieux.

De gros grains de maïs, bouillis et arrosés de graisse de cochon circulent aussi. Enfin des patates et… du cochon d’inde ! On goûte avec les doigts, attrapant les morceaux avec les mains sales. Le cuy est bien cuit, il a le goût de lapin, mais un peu sec. Les touristes font un peu la tronche de devoir bâfrer ainsi comme des préhistoriques mais il faut faire honneur à l’invitation. Le repas est partie intégrante de la cérémonie, tout le monde mange, les invités comme la famille. Il s’agit d’un don qui appelle un contre-don. Commence alors la cérémonie de coupe proprement dite. Le garçon est assis sur les genoux de sa mère qui choisit chacune des mèches à trancher. La marraine en premier, puis chacun des participants coupe une petite mèche des longs cheveux noirs du bambin avec une paire de ciseaux de couture. Il dépose alors la mèche coupée dans une assiette posée sur la table, avec son offrande. Nous donnons chacun un peu d’argent, 10 sols. Applaudissement de l’assemblée, et au suivant ! La fête continuera toute la nuit avec la famille. Une sono sur batterie annoncera à toute la vallée le bonheur communautaire sous la pleine lune.

Nous revenons à nos tentes pour le repas « officiel » du trek : soupe de déshydraté et de frais mêlé, riz habituel avec viande, oignons et frites en sauce tomate, pomme sucrée bouillie au clou de girofle. Diamantin, très bourgeois de province, se lance dans une discussion sur les religions. Il a été « élevé chez les jèèèzes » dans une famille « très cathhôô »… Le ton qu’il emploie fait pouffer de rire Camélie qui ne peut pas s’en empêcher. Diamantin, étonné d’avoir déclenché un tel réflexe, s’interroge : « Kôoi ? qu’est-ce que jédiii..? » Quel snobisme de façade, parfois, chez ce célibataire branché qui aime Gide, les beaux Masaïs et les enfants qu’il n’aura pas. Il a pris le bébé dans ses bras tout à l’heure et ses copain-copine se sont moqués de lui : « ah ! ça te va bien ! ». Pourquoi ? On peut aimer les enfants de ne pouvoir en avoir.

Choisik – Mamahualpa ici – est retournée à la fête. Comme marraine, elle a des devoirs. Elle nous a raconté la suite : la famille entrait, coupait une mèche du gamin et signait un bon pour un cadeau, un mouton, un cochon, etc. La bière ayant coulé à flot auparavant, certains ne savaient pas vraiment ce qu’ils donnaient et regretteraient peut-être le lendemain mais tel est le jeu. Il fallait que Rudy restât éveillé ; quand il s’endort, la cérémonie est terminée. Aussi sa mère le secouait, le pinçait, le faisait marcher un peu, pour que la coupe dure encore et que les cadeaux continuent à s’accumuler. Vers deux heures du matin, on l’a laissé dormir : boule à zéro – plus de cadeaux. Les invités ont dansé sous la lune jusque fort tard dans la nuit, au grand dam des moutons qui n’ont pas pu fermer l’œil dans leur enclos face à la porte !

Commentaires récents