Nous quittons le bois d’eucalyptus et la rivière murmurante pour grimper parmi la forêt de pins. Grimpée très raide qui nous laisse en eau. Nous passons en une couple d’heures du camp sis à 2700 m au village de Ccachin à 3900 m. Une côte de 1200 m en une matinée, ce n’est pas si mal pour se mettre en jambes ! Le village est installé sur une pente au-delà de la forêt. Il connaît un fort dénivelé entre les rues. Nous sommes accueillis par des cochons noirs et des gamins amicaux qui traînent dans le village en raison des vacances scolaires générales.

Nous visitons dans le haut du village une maison typique des constructions locales, mais assez « riche » pour le pays. Elle est celle d’un porteur qui nous présente sa femme et ses enfants. Construite d’adobe sur un soubassement de pierres brutes ramassées dans les champs, son toit en branchages est recouvert de chaumes. Elle comprend un jardinet entouré d’une palissade de pieux en bois et une seule pièce rectangulaire, éclairée par la porte toujours ouverte. Une petite fenêtre près du foyer éclaire l’endroit où l’on fait la cuisine. Le maïs sèche sous le toit et le seuil de la porte est surélevé d’une bonne vingtaine de centimètres afin que les cochons d’inde – les cuys – élevés à l’intérieur, ne quittent pas la maison. Ils se nourrissent des restes qui tombent et de quelques graines qu’on leur laisse. Ces petites bêtes constituent des réserves de nourriture. L’habitude de les élever ainsi en est prise depuis les Incas. Lorsque nécessaire, on en saisit un pour le tuer, le dépiauter et le faire cuire. Justement un cuy est prêt à être cuisiné dans une bassine en acier. Une fois le cuy cuit, ce sera fête pour la maisonnée.

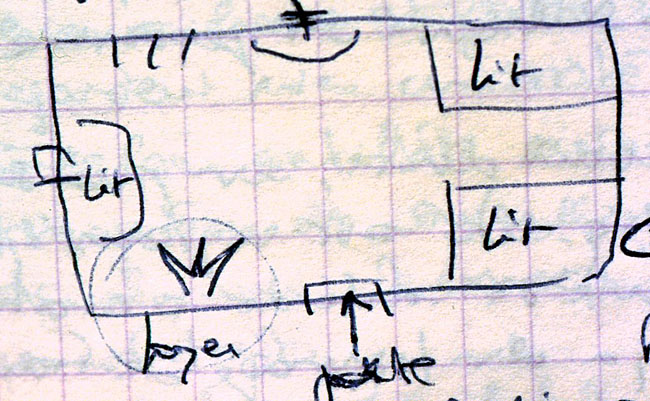

Face à la porte d’entrée est placée une croix avec quelques images pieuses et une bougie. C’est le lieu saint de la maison. Les lits sont à droite de la porte, un pour les parents, l’autre pour tous les enfants ; en-dessous sont des coffres à vêtements. Le lit du bébé est près du foyer qui couve la nuit, pour qu’il ait chaud sans doute. Ni chaise, ni table, on mange accroupi ou debout. La maison n’est semble-t-il pas un endroit où résider, mais seulement où s’abriter, dormir et ranger ses affaires. Les choses sont dans un invraisemblable entassement, le plus souvent pendues aux murs dans des sacs en plastique pour éviter aux rongeurs du foyer la tentation de les grignoter. On vit dehors, dans les champs, les bois ou dans le jardin, sous l’auvent qui court le long de la façade. L’intérieur est plutôt sombre, y règne une odeur de suie et de graisse de cuisine.

L’un des enfants présents est un garçon, il s’appelle Rolandez et a dans les sept ou huit ans. Il porte des sandales de plastique à semelle de pneu, un pantalon couleur terre et un tee-shirt. Par-dessus cette modernité, il s’est enveloppé du vêtement traditionnel, le poncho de laine et le bonnet à oreilles. Mains noires de terre et bonnet de laine bleue qui lui couvre oreilles et nuque, il aurait besoin d’un décrassage. Mais sous les oripeaux il a les traits réguliers, des yeux en amande écartés qui adoucissent son visage et brillent d’un éclat sombre comme sa frange de cheveux sur le front. Un sourire lumineux lui creuse parfois des fossettes et allonge son regard qui se fait velouté. Curieux et amical, il m’accompagne un peu partout car je lui parle en espagnol. Il ne sait pas me dire son âge, mais m’apprend qu’il a six frères, tous plus grands que lui. Il est le « pequenito ». Lorsque nous quitterons le village, il fera le singe en me regardant, pendu à un arbre par les bras, puis les pieds, pour faire apprécier son adresse de garçon.

Les femmes du village tissent et vendent des bandes de tissu traditionnels colorés en rouge, noir et blanc. Auparavant elles teignaient elles-mêmes, mais il y a belle lurette qu’elles font acheter la laine teinte industriellement à la ville. Le décor est géométrique, semé d’animaux et de personnages. La précision des lignes et la richesse des motifs sont impressionnantes. Les œuvres sont produites sur un métier à tisser rudimentaire composé de traverses de bois que l’on peut voir dans le jardinet devant la maison. L’une d’elle sort en gilet de laine fuchsia vif, le chapeau de feutre en forme de morion espagnol sur ses nattes. Les femmes travaillent au soleil, assises par terre, les enfants autour d’elles. Elles composent des carrés d’un mètre sur un mètre.

Avec le passage de groupes successifs, très intéressés par cet artisanat, l’appétit commercial vient vite et les prix montent à chaque groupe. L’une d’elle voulait 200 sols d’un carré – fort beau – qui a dû représenter quinze jours de travail. 200 sols, cela représente une fois et demi le salaire mensuel d’un instituteur péruvien. Choisik nous dit qu’il ne faut pas encourager la surenchère, ce prix est trop élevé. La mamita lui déclare : « un autre groupe a acheté à 200 alors maintenant je vends à 200. » L’absence de bon sens du touriste moyen, du sens de la mesure, me sidère. Toujours le vieux fond de culpabilité chrétienne rentrée, serinée au catéchisme ? ou les séquelles tiers-mondistes avalées à l’université avec le reste des études ? La charité ne passe pas par la surenchère sur les prix des choses mais par l’aide à ceux qui en ont vraiment besoin. Sait-on que l’on déstabilise une société en payant n’importe quoi à n’importe qui, n’importe quel prix ? La femme au tissage va gagner plus que le mari aux champs ou que le frère instituteur, l’ensemble des relations traditionnelles va s’en ressentir sans transition. Il s’agit d’une prostitution par l’argent lorsque le quantitatif remplace le qualitatif. Ne pas avoir conscience de la valeur des choses, valeur relative à la société que l’on visite, c’est prostituer le talent, jouer de l’avidité des gens. Ce n’est pas plus glorieux que de profiter des corps ! A la sortie du village, dans les champs, l’une des femmes a pris un raccourci pour nous proposer loin des autres de négocier son carré pour moins cher. Elle descend jusqu’à 130 sols, mais l’esprit n’y est plus et personne ne fait affaire.

La montée au soleil par la montagne est peu raide mais dure en raison de la chaleur qui augmente. Le pique-nique, sous les arbustes qui font à peine de l’ombre, est copieux : poulet grillé, riz, salade de tomates, oignons et radis. Il y a du fromage de France et de l’avocat bien mûr. La sieste est abrutissante tant le soleil donne dans un ciel incandescent. Deux faucons bruns planent un moment au-dessus de nous.

La reprise est pénible car nous montons toujours. A chaque crête atteinte, une autre se profile. Mon sac me paraît toujours trop lourd. Après la montée, nous longeons le flanc de la montagne, croisant plusieurs caravanes de mules qui transportent des ballots de paille. Le rio coule en contrebas ; nous devons descendre pour le traverser, puis remonter ensuite pour approcher les villages. Les champs cultivés par les paysans sont parfois très hauts sur les pentes en face. Le soleil les éclaire plus longtemps et les plantations doivent mieux y pousser. Nous traversons des prés marqués de trous réguliers en ligne, comme des terriers de taupes : ce sont des champs de patates, directement plantées à la main dans le sol dur. Mûres, « elles sortent toutes seules », nous dit Choisik sans que nous sachions s’il s’agit d’une histoire de dahu ou d’une réalité… Dans les villages d’ici, les maisons sont construites en pierres car la terre est trop dure et trop mêlée de cailloux pour faire du bon adobe. Les pierres, par contre, parsèment les champs, il suffit de les ramasser et c’est faire œuvre communautaire d’en débarrasser les endroits cultivés. Les toits sont de chaume. Les seuls bâtiments d’allure moderne sont les écoles. Leur toit est alors en tôle. Ils durent plus longtemps mais on ne s’entend plus lorsqu’il pleut dessus.

En savoir plus sur argoul

Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.

Commentaires récents