Après un épisode difficile, un camion enlisé bouchant à lui tout seul la piste que nous devons prendre, nous finissons par arriver au village d’Imelghas, dans la vallée des Ait Bouguemez. Traditionnelles habitations de torchis aux murs couleur de terre. A l’écart du village, un Français a construit en dur une maison d’accueil pour les voyageurs. Elle est en pierres et comprend des aménagements supplémentaires : un hammam au sous-sol, un étage avec des chambres. Nous y logeons.

Après le thé à la menthe, le hammam nous attend, chauffé pour nous tout l’après-midi, car il doit monter en température un moment avant d’être à point. A Imelghas, on n’y met pas le gaz mais on brûle du bois. Nous nous y débarrassons deux par deux de toute la poussière de la piste. C’est une salle nue cimentée, très chaude car la chaleur du foyer, installé à l’extérieur, passe sous le sol et dans les murs, à la romaine. On jette quelques seaux d’eau froide et la vapeur fuse. On y reste un moment nus à suer, puis l’on se lave à l’eau chaude du chaudron et à l’eau froide que nous puisons dans un grand baquet. Chacun fait son mélange. Le plancher est brûlant, monté sur piles de briques comme les thermes romains. Lorsque l’on sort, nettoyés, on a l’impression qu’il fait froid au-dehors. Le refuge est la seule maison du village à posséder un tel hammam, habitude plutôt arabe que berbère. Or, nous sommes ici en plein territoire berbère. Et déjà en altitude, à 1800 m.

Après le thé à la menthe, le hammam nous attend, chauffé pour nous tout l’après-midi, car il doit monter en température un moment avant d’être à point. A Imelghas, on n’y met pas le gaz mais on brûle du bois. Nous nous y débarrassons deux par deux de toute la poussière de la piste. C’est une salle nue cimentée, très chaude car la chaleur du foyer, installé à l’extérieur, passe sous le sol et dans les murs, à la romaine. On jette quelques seaux d’eau froide et la vapeur fuse. On y reste un moment nus à suer, puis l’on se lave à l’eau chaude du chaudron et à l’eau froide que nous puisons dans un grand baquet. Chacun fait son mélange. Le plancher est brûlant, monté sur piles de briques comme les thermes romains. Lorsque l’on sort, nettoyés, on a l’impression qu’il fait froid au-dehors. Le refuge est la seule maison du village à posséder un tel hammam, habitude plutôt arabe que berbère. Or, nous sommes ici en plein territoire berbère. Et déjà en altitude, à 1800 m.

Nous partons nous promener dans le village avec des yeux neufs. Des gamins terreux nous suivent. Bernard leur fait regarder dans ses jumelles, ce qui les ravit. Ils appellent leurs copains. Nous rencontrons un couple de Français et leurs deux garçons. Même à l’étranger, dans un pays chaleureux, les enfants de France restent très réservés. Même s’ils ne veulent pas jouer avec les petits paysans, ils devraient être contents de voir des compatriotes. Quelle est cette culture d’Europe qui rend les être aussi coincés ?

Nous partons nous promener dans le village avec des yeux neufs. Des gamins terreux nous suivent. Bernard leur fait regarder dans ses jumelles, ce qui les ravit. Ils appellent leurs copains. Nous rencontrons un couple de Français et leurs deux garçons. Même à l’étranger, dans un pays chaleureux, les enfants de France restent très réservés. Même s’ils ne veulent pas jouer avec les petits paysans, ils devraient être contents de voir des compatriotes. Quelle est cette culture d’Europe qui rend les être aussi coincés ?

Nous dînons, tard pour nous. Le tajine de poulet aux légumes est un délice. La vapeur a confit les saveurs de la viande et des tubercules avec les épices. Tout cela se fond harmonieusement et donne de la chaleur au palais. La discussion à table porte sur le ski, Marie-Pierre étant de Briançon.

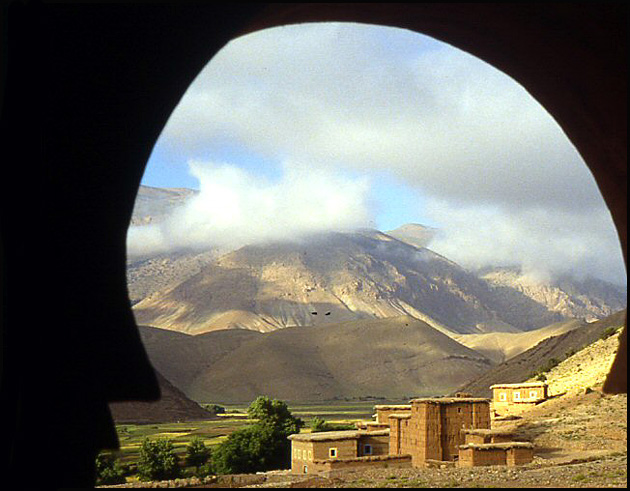

Ce matin, la vallée baigne dans la transparence. Une lumière douce fait chanter les couleurs. Nous partons à pieds avec un petit sac à dos, nos grands sacs étant portés par six mules. Elles portent aussi la nourriture et les tentes pour les jours à venir, guidés par quatre muletiers berbères. Nous traversons des champs riches où la terre, largement arrosée et fumée, laisse pousser à profusion légumes et céréales. A 1800 m d’altitude, on retrouve des plantes de chez nous : des boutons d’or, des renoncules, des aubépines, des saules mêlés aux figuiers.

Ce matin, la vallée baigne dans la transparence. Une lumière douce fait chanter les couleurs. Nous partons à pieds avec un petit sac à dos, nos grands sacs étant portés par six mules. Elles portent aussi la nourriture et les tentes pour les jours à venir, guidés par quatre muletiers berbères. Nous traversons des champs riches où la terre, largement arrosée et fumée, laisse pousser à profusion légumes et céréales. A 1800 m d’altitude, on retrouve des plantes de chez nous : des boutons d’or, des renoncules, des aubépines, des saules mêlés aux figuiers.

Nous traversons plusieurs hameaux faits de quelques maisons seulement. Leurs habitants sont aux champs. Les gosses, en vacances, travaillent avec les adultes ou jouent en petites bandes. Sourires, bonjours, regards de curiosité. Quelques-uns demandent – en français s’il vous plait ! – « un stylo » ou « un bonbon ». La vallée est entièrement agricole. On n’y entend s’exprimer que les brebis et les chèvres, les oiseaux, et le vent dans les feuilles des noyers. Ce sont les Alpes marocaines.

Nous traversons plusieurs hameaux faits de quelques maisons seulement. Leurs habitants sont aux champs. Les gosses, en vacances, travaillent avec les adultes ou jouent en petites bandes. Sourires, bonjours, regards de curiosité. Quelques-uns demandent – en français s’il vous plait ! – « un stylo » ou « un bonbon ». La vallée est entièrement agricole. On n’y entend s’exprimer que les brebis et les chèvres, les oiseaux, et le vent dans les feuilles des noyers. Ce sont les Alpes marocaines.

Sous le noyer du pique-nique, au lieu-dit Agouti, l’ombre est si forte qu’il y fait froid. De là vient sans doute le dicton paysan affirmant que celui qui s’endort sous un noyer attrape la mort. Un autre groupe de mules vient s’installer. Ce sont des berbères du même village que les nôtres, qui conduisent un couple de Français et leurs deux garçons, ceux que nous avons rencontrés hier soir au village. Ils sont de Briançon comme Marie-Pierre et ont connu l’Atlas en lisant un article dans une revue de montagne. Il y était dit que de jeunes Marocains venaient se former au métier de guide pour exploiter les pistes vierges de l’Atlas central. Ils sont donc venus seuls, en voiture, par l’Espagne, puis en bus de Marrakech à Azizal, et en taxi pour la fin de la route, enfin en camion, pour le bout de piste conduisant à Imelghas. Ils sont arrivés samedi dernier ici, et il pleuvait ! Leurs deux garçons de 7 et 9 ans manquent l’école ? Eh bien, oui ! Ils sont « en voyage d’étude ». Selon leur père, ils aiment courir, jeter des pierres dans l’eau, grimper aux arbres. S’ils marchent trop longtemps, s’ils s’ennuient, ils montent alors sur une mule, ajoute la mère. Ils sont un peu surpris par la nourriture marocaine, par le froid, la nuit, et par les nuées de gamins qui les entourent dans les villages. Ils ne peuvent leur parler, alors ils sont timides. De plus, les jeux sont restreints : en-dessous de 7 ans, les petits garçons berbères restent avec leur mère, au-dessus, ils travaillent la plupart du temps. Cette famille est au début de son séjour, elle va faire comme itinéraire le même que nous, mais à l’envers. Je trouve sympathique de partir ainsi à l’aventure avec ses enfants, au lieu de rester moutonnièrement sur des plages bondées. L’esprit des petits s’éveille mieux, la vie familiale est plus intense en pays étranger et dans les conditions plus difficiles de la randonnée. L’expérience sera plus forte. Mais il vaut sans doute mieux partir avec une autre famille que l’on connaît bien, les tâches de surveillance et d’amusement des enfants sont mieux réparties, et les petits peuvent jouer entre eux.

Sous le noyer du pique-nique, au lieu-dit Agouti, l’ombre est si forte qu’il y fait froid. De là vient sans doute le dicton paysan affirmant que celui qui s’endort sous un noyer attrape la mort. Un autre groupe de mules vient s’installer. Ce sont des berbères du même village que les nôtres, qui conduisent un couple de Français et leurs deux garçons, ceux que nous avons rencontrés hier soir au village. Ils sont de Briançon comme Marie-Pierre et ont connu l’Atlas en lisant un article dans une revue de montagne. Il y était dit que de jeunes Marocains venaient se former au métier de guide pour exploiter les pistes vierges de l’Atlas central. Ils sont donc venus seuls, en voiture, par l’Espagne, puis en bus de Marrakech à Azizal, et en taxi pour la fin de la route, enfin en camion, pour le bout de piste conduisant à Imelghas. Ils sont arrivés samedi dernier ici, et il pleuvait ! Leurs deux garçons de 7 et 9 ans manquent l’école ? Eh bien, oui ! Ils sont « en voyage d’étude ». Selon leur père, ils aiment courir, jeter des pierres dans l’eau, grimper aux arbres. S’ils marchent trop longtemps, s’ils s’ennuient, ils montent alors sur une mule, ajoute la mère. Ils sont un peu surpris par la nourriture marocaine, par le froid, la nuit, et par les nuées de gamins qui les entourent dans les villages. Ils ne peuvent leur parler, alors ils sont timides. De plus, les jeux sont restreints : en-dessous de 7 ans, les petits garçons berbères restent avec leur mère, au-dessus, ils travaillent la plupart du temps. Cette famille est au début de son séjour, elle va faire comme itinéraire le même que nous, mais à l’envers. Je trouve sympathique de partir ainsi à l’aventure avec ses enfants, au lieu de rester moutonnièrement sur des plages bondées. L’esprit des petits s’éveille mieux, la vie familiale est plus intense en pays étranger et dans les conditions plus difficiles de la randonnée. L’expérience sera plus forte. Mais il vaut sans doute mieux partir avec une autre famille que l’on connaît bien, les tâches de surveillance et d’amusement des enfants sont mieux réparties, et les petits peuvent jouer entre eux.

Le reste du jour se passe à changer de vallée et à longer les pentes de la nouvelle. Nous quittons la vallée des Ait Bouguemez pour la vallée des Ait Boulli. Les cultures restent morcelées, les habitants exploitent la moindre terrasse de terre alluvionnaire. Les hameaux de quelques maisons constituent un habitat dispersé propice à l’exploitation de ces bouts de champs. La construction reste en pisé sur une armature de poutres de bois. Les toits sont plats. La couleur ocre, qui est celle de la terre, est belle dans le paysage verdoyant. L’hiver, il y fait froid ; en cas de grosse pluie l’eau pénètre à l’intérieur ; en tout temps il y fait sombre, même en plein jour – mais ces bâtisses sont faciles à construire et à réparer. Certaines sont en forme de tours. Les meurtrières sont ouvertes en décalant les plaques de terre mêlée de paille qui servent à la construction. Autrefois faites pour se défendre, elles servent aujourd’hui de greniers.

Le reste du jour se passe à changer de vallée et à longer les pentes de la nouvelle. Nous quittons la vallée des Ait Bouguemez pour la vallée des Ait Boulli. Les cultures restent morcelées, les habitants exploitent la moindre terrasse de terre alluvionnaire. Les hameaux de quelques maisons constituent un habitat dispersé propice à l’exploitation de ces bouts de champs. La construction reste en pisé sur une armature de poutres de bois. Les toits sont plats. La couleur ocre, qui est celle de la terre, est belle dans le paysage verdoyant. L’hiver, il y fait froid ; en cas de grosse pluie l’eau pénètre à l’intérieur ; en tout temps il y fait sombre, même en plein jour – mais ces bâtisses sont faciles à construire et à réparer. Certaines sont en forme de tours. Les meurtrières sont ouvertes en décalant les plaques de terre mêlée de paille qui servent à la construction. Autrefois faites pour se défendre, elles servent aujourd’hui de greniers.

Plus haut, la végétation change. On trouve des pins, des genévriers, des chênes kermès aux feuilles comme le houx, et des palmiers nains. Il fait chaud dans la journée, très chaud. Sur le chemin, on croise une mule : le père est sur la selle, la petite fille suite derrière. Ainsi sont les femmes ici.

Plus haut, la végétation change. On trouve des pins, des genévriers, des chênes kermès aux feuilles comme le houx, et des palmiers nains. Il fait chaud dans la journée, très chaud. Sur le chemin, on croise une mule : le père est sur la selle, la petite fille suite derrière. Ainsi sont les femmes ici.

Commentaires récents