Dans un immeuble de Manhattan, toutes les lumières s’éteignent. Deux petites secrétaires en profitent pour convier un beau gosse qu’elles aperçoivent à la lueur d’une bougie (Gregory Peck), à les suivre dans un amphi vide pour « s’amuser ». Mais celui-ci, nommé David, décline, trop solitaire et sérieux pour une « orgie », comme il le dit à son patron qui doit aller voir le directeur.

Il quitte l’immeuble par l’escalier et descend les vingt-sept étages à l’aide d’une lampe de poche (il faut toujours avoir une lampe dans les gratte-ciel…). Là, il rencontre une belle femme (Diane Baker) qui reconnait sa voix et évoque des souvenirs récents, mais David Stillwell ne sait rien de tout cela. La fille qui avouera plus tard s’appeler Sheila s’enfuit par les sous-sols et David, qui la suit pour en savoir plus, croit descendre quatre étages alors qu’il n’en existe qu’un…

C’est le début d’une suite de décalages entre la réalité et ce qu’il croit être : son barman favori ne l’a pas vu depuis un certain temps, sa serviette est vide alors qu’on lui réclame un papier, chez lui un homme à pistolet lui ordonne de s’envoler pour les Antilles où « le commandant » (Leif Erikson) l’attend, son frigo ne contient rien comme s’il n’avait pas vécu ici ces dernières années. Il est suivi, menacé, poursuivi. De mystérieux comparses tiennent absolument à récupérer quelque chose qu’il est censé posséder, ou le conduire au mystérieux « commandant ». Et ils n’hésitent pas à tuer, même les leurs !

David va voir un psychiatre célèbre (Robert H. Harris), dont le livre en vitrine (trait d’humour : il est soldé au quart du prix) annonce la célébrité. Celui-ci ne le croit pas ; une amnésie peut être temporaire, quelques heures ou deux jours, pas durer depuis deux ans. David avise donc une agence composée d’un seul détective privé (Walter Matthau) dont c’est la première affaire (autre trait d’humour du film) pour enquêter sur sa propre personne. Il se croit comptable dans une société à New York qui n’existe pas, ne sait pas même en quoi consiste le métier de comptable.

Il s’avère qu’il a subi un choc psychologique grave et que la mémoire ne lui reviendra que par bribes ; sa conscience a refoulé un événement impensable. Pourquoi cela a-t-il eu lieu dans cet immeuble de Manhattan, au moment même où le célèbre Charles Calvin (Walter Abel) un politicien partisan de la paix mondiale vient de tomber par sa fenêtre et s’écraser sur le trottoir ? Qui cherche à manipuler un petit comptable dont le bureau n’existe même pas ? A le désorienter pour le faire passer pour fou ? A lui faire endosser la responsabilité d’un crime sur un portier qui le connaissait ? David a dans l’esprit l’image d’une conversation de deux hommes sous un arbre, dans un parc californien ; l’un d’eux, il finit par le reconnaître, est lui-même – mais qui donc est l’autre et pourquoi refuse-t-il de s’en souvenir ?

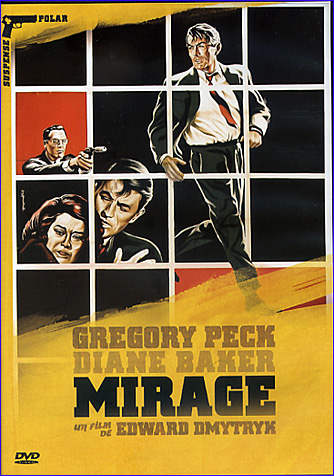

Dans les années soixante, Hollywood savait faire d’autres films que du sexe torride, des fusillades monstres, des super-héros et des explosions spectaculaires. Nous sommes ici dans un film psychologique à l’américaine, c’est-à-dire moins théoricien du sexe à tout prix qu’observateur du comportement pratique. Tout repose sur le jeu des acteurs et Gregory Peck en beau ténébreux amnésique est parfait. La séduisante Diane parvient à jouer la passion avec quelque succès et « les méchants » sont tout à fait déplaisants.

Mais il y a plus grave : « la paix mondiale » est-elle possible par la seule volonté humaine ? Ne faut-il pas que la technique (cette fée américaine qui exhausse tous les vœux) lui vienne en aide ? Si l’on découvrait un moyen de rendre inoffensive la radioactivité des bombes, cela serait-il la meilleure ou la pire des choses ? Car l’homme est un loup pour l’homme – et pas seulement les mâles comme le croient les ignaresses (féminisation d’ignare qui fait genre) – mais dans le sens générique et neutre de l’espèce, comme « la » langue française (appelée aussi « le » français) connote ce terme.

Un noir et blanc des années soixante au suspense élaboré et récemment réédité qui se laisse regarder sans temps mort.

DVD Mirage, Edward Dmytryk, 1965, avec Gregory Peck, Diane Baker, Kevon McCarthy, Jack Weston, Leif Erikson, Walter Abel, George Kennedy, Walter Matthau, Robert H. Harris, 1h48, Movinside 2018, anglais-français, standard €16.99 blu-ray €19.99

Commentaires récents