Lilian de Caroline du nord, née en 1916 et décédée en 2011, a inventé un monde. Son Jim Qwilleran, au nom d’origine écossaise, est un ancien journaliste d’investigation qui vit retiré des affaires à 50 ans dans un pays imaginaire, le comté de Moose (l’orignal) « à 600 km au nord de partout ». Ancien pays minier au climat tempéré qui ressemble à l’Amérique profonde dont l’histoire n’a guère qu’un seul siècle.

Mr Q, appelé plus communément Qwill, est riche par héritage mais a confié sa fortune à une fondation pour être dégagé de tout souci. Célibataire sans enfant mais avec deux chats, il entretient une relation surtout intellectuelle avec la bibliothécaire du coin. Il est connu, respecté, pris dans un tissu de liens sociaux qui tiennent la démocratie américaine selon Tocqueville. Il est donc libre d’œuvrer pour la vérité quand cela lui chante et est volontiers porté à penser qu’un accident déguise un suicide, lequel pourrait être en fait un meurtre. Ses deux chats l’aident de leur intuition féline. Ce sont deux siamois, un mâle et une femelle, Kao K’o Kung (artiste chinois du 13ème) dit Koko et Yom Yom qui miaule « yao ! » comme seule une siamoise à voix grave sait le faire.

Les chats policiers sont rares et ceux-ci sont d’autant plus précieux. Ils flairent et mettent sur la piste ; ils dressent leurs oreilles et se tendent pour mettre en éveil ; ils courent direct au lieu à prospecter pour avertir. En bref ils sont des compagnons essentiels pour compléter les sens émoussés de l’homme et monter la garde.

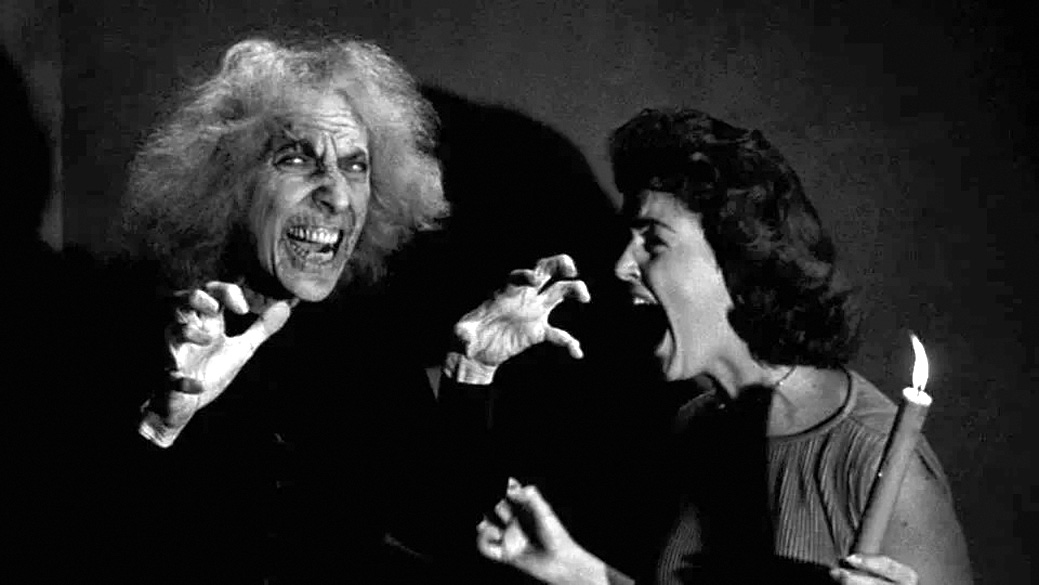

La vieille Iris, gardienne du musée du coin Goodwinter, une ancienne ferme qui accumule les objets d’un siècle, téléphone un soir affolée à Qwill qu’elle connait bien. Elle a entendu des bruits bizarres ; ce n’est pas la première fois mais elle n’en peut plus. Le shérif venu la veille n’a rien entendu ni vu mais cette fois les lampes s’éteignent, le mur est tapé, des gémissements s’élèvent, des ombres sont à la fenêtre, aaahhh !

Qwill laisse ses chats et fonce dans la nuit depuis sa petite ville jusqu’à la ferme à 45 km de là. Lorsqu’il arrive, la porte n’est pas fermée, les lumières sont toutes éteintes, et Iris gît dans sa cuisine, morte d’une crise cardiaque avec une expression de terreur sur le visage. « Morte de peur », conclut le coroner le lendemain.

Le journaliste décide alors de s’installer dans l’appartement jouxtant le musée, chez Iris elle-même, jusqu’à ce qu’un nouveau conservateur soit nommé par le conseil d’administration. Il part faire une valise et emporter ses chats, qui n’aiment pas le dépaysement mais se font une raison. Qwill enquête, il découvre peu à peu les voisins, notamment Baby, une fillette de 2 ans intrusive – il n’aime pas les enfants. Sa mère Verona est gentille mais faible et son compagnon, Vince Boswell, un ancien aboyeur de commissaire-priseur a une voix très désagréable. Il furette dans la grange où sont les machines à imprimer anciennes, collectionnées par le donateur du musée décédé. Il se dit spécialiste et prépare un catalogue. Les chats ne l’aiment pas et Qwill se méfie.

Il préfère Kristi, jeune femme revenue de la ville où elle a divorcé d’un gigolo bon à rien devenu drogué. Elle a réinvesti la ferme manoir de ses parents et élève des chèvres dont elle fait un fromage que les siamois apprécient par-dessus tout. Comme le pâté d’Iris d’ailleurs, fine cuisinière qui a écrit un cahier de recettes personnelles d’une écriture hiéroglyphique qu’elle lègue par testament à Qwill en même temps qu’une armoire allemande de deux mètres trente de haut, une « shrank » dont les siamois investissent le haut pour régner en maître sur la chambre. Mais le cahier est volé. Par qui ? Pourquoi ?

C’est par la vieille bible de Kristi, qu’elle donne à Qwill pour le musée, qu’il va découvrir des renseignements intéressants sur la généalogie de la famille Goodwinter et sur le mystère du vieil Ephraïm, avaricieux propriétaire de la mine qui a tué 32 hommes en 1904. Il a été retrouvé pendu quelques mois plus tard, « suicidé » selon une lettre qui pourrait être un faux, certains disent « lynché ». Son fantôme hante la maison musée, dit-on ; certains jurent l’avoir vu traverser les murs. Qwill ne croit pas au surnaturel mais reste ouvert à toute expérience. Et ses chats vont l’aider !

Enquête d’une longue série sympathique où les minets ont le beau rôle, observés finement par l’autrice.

Lilian Jackson Braun, Le chat qui parlait aux fantômes (The Cat Who Talk to Ghosts), 1990, 10-18 2011, 287 pages, €3.91

Commentaires récents