Gillian Rubinstein, née en 1942 en Angleterre, est célèbre en Australie pour ses romans destinés à la jeunesse. Très discrète avec trois enfants, elle a avoué son vrai nom en 2002, vu le succès de sa série japonaise pour adulte Le clan des Otori, adaptée au cinéma. Trois tomes étaient initialement prévus, deux autres se sont ajoutés quatre ans plus tard. Les enfants des Otori ont suivi en deux tomes pour le moment, prolongeant le succès.

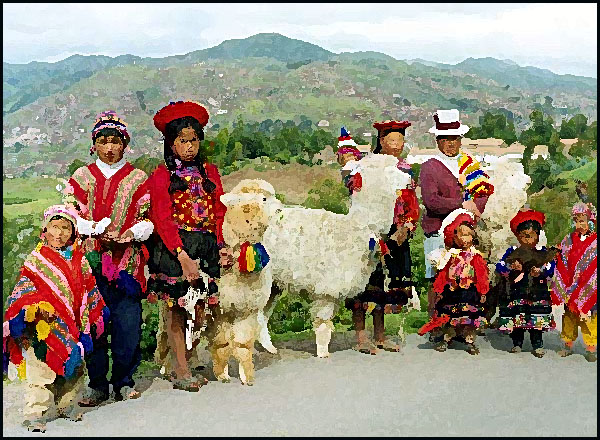

Nous sommes au XIVe siècle dans le Japon médiéval où les clans des seigneurs locaux se disputent le pouvoir par alliances et traîtrises, pressurant les paysans pour financer l’armement de leurs guerriers. La guerre est un métier, ce qui explique qu’il faut les employer sous peine d’en faire des ronins sans maîtres, autrement dit des mercenaires, voire des bandits de grands chemins. Le paysage est imaginaire, seules les villes de Hagi et de Matsue sont réelles, tout le reste est inventé. L’autrice, fascinée par le Japon, s’est longuement documentée sur l’époque et ses mœurs, ce qui donne un ton très réaliste aux aventures racontées.

Nous saisissons Tomasu, à peine 15 ans, vagabondant dans la montagne qui entoure son village de Mino ; son père est mort, il ne l’a pas connu, et sa mère lui a donné deux petites sœurs. Le garçon mue et grandit, il a besoin de se dépenser, son ouïe s’affine. Lorsqu’il revient le soir venu au village, tous les habitants ont été tués par les soudards du seigneur Tohan qui veut éradiquer les Invisibles, une secte religieuse qui ressemble fort aux chrétiens cachés avec son dieu unique, ses prières rituelles et son interdiction de tuer. Tomasu se fait repérer et ne doit de pouvoir fuir que par sa présence d’esprit à jeter des braises sur le cheval du seigneur Iida qui brandit son sabre pour le massacrer. Poursuivi par trois comparses, dont un au visage de loup, il va être rattrapé lorsqu’un guerrier surgit de derrière un arbre. Il le défend, tue un sbire, coupe la main d’un autre et fait s’enfuir le dernier. Il prend Tomasu sous sa protection.

Ce guerrier est le seigneur Otori Shigeru (à la japonaise, le nom de famille est placé avant le prénom, comme en France en classe dans les années 1950 et 60). Le garçon lui rappelle son jeune frère Takeshi, tué durant les guerres récentes. Il a d’ailleurs un air de famille qui se renforcera en grandissant. Shigeru l’adopte et lui donne le prénom de Takeo. Mais l’adolescent est convoité par la Tribu, mélange de secte musulmane des Assassins et des pratiques errantes, commerçantes et sécuritaires du peuple juif (l’autrice porte un nom de ce peuple). Tomasu-Takeo est l’un d’eux, son père appartenait à la Tribu, où il est renommé Minoru et surnommé le Chien pour ses performances en ouïe et odorat supérieures à celle de ses cousin, mais aussi par jalousie du principal héritier de la famille la plus puissante, Akio des Kukita.

Parallèlement, la jeune Shirakawa Kaede, est otage depuis l’âge de 7 ans auprès du seigneur Nobuchi, allié d’Iida Sadamu, chef du clan des Tohan. Lorsqu’elle atteint 15 ans, sa beauté se révèle et sa féminité manque de la faire violer par un guerrier du château. Le capitaine Araï la sauve en égorgeant le sbire mais Iida est mécontent et l’exile, tout en songeant à marier au plus vite la jeune fille. Parmi les clans, les mariages sont arrangés pour assurer les alliances et grossir les terres. Quoi de mieux que le chef du clan des Otori pour l’héritière du domaine de Shirawaka, les deux faisant allégeance à Iida ? Le mariage est donc décidé, poussé par les oncles de Shigeru qui administrent jusqu’à présent le territoire et verraient bien leur neveu otage du seigneur. Il est secrètement prévu qu’une fois dans la place, Shigeru sera assassiné sous un prétexte quelconque et que la fille Haeda sera la putain d’Iida, déshonorée par la pseudo-trahison de son époux.

Mais rien ne se passe comme prévu. Otori Shigeru, qui se rend au château de Yamagata depuis sa forteresse sur la mer et entre deux fleuves de Hagi, emmène Otori Takeo, son nouveau fils adoptif qu’il a fait former aux lettres et au combat guerrier durant deux années par Ishiro son maître et par Kenji, son ami de la Tribu. Kaede, lorsqu’elle voit le jeune garçon chevauchant derrière Shigeru son futur mari, en tombe immédiatement amoureuse. Shigeru trahi, torturé et attaché nu le long des remparts, les épaules démises, Takeo va vouloir le venger en tuant le seigneur Iida. Avec ses talents natifs de la Tribu qu’il ne maîtrise pas encore, mais aussi le courage guerrier des Otori, il va pénétrer le château, délivrer son père et l’aider au suicide selon les rites, tandis que Kaede, qui manque de succomber au viol d’un Iida ivre de sa bonne fortune, le tue d’une épingle dans l’œil et d’un coup de poignard à la poitrine. Sacré couple que ces deux jouvenceaux de 17 et 15 ans ! Ils s’empressent d’ailleurs de faire l’amour tout nu près du cadavre, dans la fièvre de l’action. Fin du tome 1.

Mais la Tribu veille ; elle a autorisé Takeo à venger son père adoptif mais veut le récupérer pour ses talents et ses gènes afin qu’il serve d’étalon pour de futurs gamins aux pouvoirs renforcés. Après avoir engrossé Kaede, Takeo engrossera Yuki, une fille de la Tribu. Pris entre trois identités, Tomasu, Takeo et Minoru, le garçon aura fort à faire pour décider qui il veut devenir. Les Invisibles ne tuent point ; il a tué par obligation puis honneur. Les seigneurs ne volent pas ; il a volé et menti pour la Tribu. Un membre de la Tribu ne connaît aucune autre allégeance que la Tribu, allant où ses intérêts le commandent, et sans discuter ; Minoru est rebelle par la génétique, son père ayant fui la Tribu (qui l’a d’ailleurs assassiné). Outre sa mère, qui l’a tendrement aimé, sire Shigeru a éprouvé pour lui un amour filial qui le touche et l’honore, tandis que la Tribu, même avec ses membres les plus amicaux, est constamment prête à le trahir et à le tuer s’il n’obéit pas.

Il choisira l’honneur, donc la guerre.

Profitant d’une mission à Hagi pour récupérer les registres de feu Shigeru, une mine de renseignements sur la Tribu qui pourra lui donner prise sur elle, il faussera compagnie à Akio, son cousin mentor et surveillant qui l’aurait bien zigouillé pour avoir baisé Yuki, et rejoindra le monastère bouddhiste de Terayama. Ce lieu est fidèle aux Otori et situé en pleines montagnes, inaccessible en hiver, et son chef est un ancien guerrier ami du défunt Shigeru qui ne demande qu’à entraîner le fils adoptif qui lui ressemble si fort. Après maintes péripéties dangereuses, poursuivi par les sbires de la Tribu qui veulent l’occire, Takeo (qui a repris ce prénom Otori) y parvient, aidé par le moine Makoto qui avoue être amoureux de lui. L’amour est libre au Japon et chacun fait les expériences qu’il souhaite avec les garçons et les filles et Tomasu ne s’en est pas privé avec ses petits camarades au village de Mino lorsqu’il était encore enfant. Mais, devenu Takeo, il est resté raide amoureux de Kaede, laquelle, pendant ce temps, est courtisée par le riche seigneur Fujiwara qui préfère les garçons mais voudrait l’ajouter à sa collection de belles choses et donner ainsi le change à la Cour impériale, d’où il a été exilé.

Kaeda, dont le père est mort et qui se retrouve sans protecteur, prend les choses en mains sur son domaine et le relève, en attendant un mariage qu’elle diffère, désespérant de revoir Takeo. Apprenant qu’il est au monastère Terayama, elle s’y rend dès le printemps apparu et le retrouve. Ils refont l’amour et s’y marient secrètement. Fin du tome 2.

Je n’ai pas encore lu les trois autres mais je ne résiste pas à vous en parler tout de suite car ils promettent de nouvelles aventures de la même eau. Un vrai feuilleton dans le style des Trois mousquetaires ! Avec tout l’exotisme du Japon des samouraïs.

Lian Hearn, Le clan des Otori, 2001-2003 et 2007-2008, réédité en Folio 2021

1 – Le silence du rossignol, 384 pages, €8,80

2 – Les neiges de l’exil, 389 pages, €8,80

3 – La clarté de la lune, 448 pages, €1,95 occasion e-book Kindle €8,49

4 – Le vol du héron, 768 pages, €10,40

5 – Le fil du destin, 704 pages, €9,80

Commentaires récents