Trop long, trop « lourd », surjoué, ce pensum de la fin des années 60 est devenu un film culte sur le fait d’avoir raté sa vie. Quoi de plus triste en effet que d’être le spectateur de son existence ? Eddie Anderson (Kirk Douglas), la quarantaine et publicitaire à succès pour des cigarettes qui donnent le cancer, vit dans une grande villa avec gens de maison et sa femme Florence (Deborah Kerr) dans la banlieue de Los Angeles. Il a des maîtresses, mais il n’est pas heureux. Tout lui semble formaté, casé, faux – comme les sièges sagement alignés devant sa piscine vide. C’est tout le spleen des années 60 qui aboutira au mouvement hippie et au refus de la « société de consommation ». Avoir toujours plus ne rend pas plus heureux – au contraire – l’avoir est au détriment de l’être.

Rien de plus parlant que la première scène où l’on voit le couple dormir dans des lits jumeaux identiques, se lever au même moment sur le son de la même radio, prendre chacun sa douche dans son cabinet de toilette séparé, et se mettre à table pour le petit-déjeuner en mangeant la même assiettée d’œufs tout en écoutant la même radio qui passe sempiternellement la même publicité pour les cigarettes Z – dont Eddie a fait la pub. Tout est mensonge, depuis l’amour de convention dans le couple, l’amour en apparence filial pour la fille qui s’en fout, l’amour du métier qui conduit aux mensonges publicitaires, l’amour du patron pour son collaborateur à idées qui ne voit que son intérêt en dollars.

Tout est lourd de sens, caricatural, jusqu’à la maîtresse Gwen (Faye Dunaway), sorte de joker dans l’existence bien réglée, qui se montre comme l’envers absolu de l’épouse fidèle et soumise. Elle est mystérieuse, sourit sans raison ; elle est directe et sans faux-semblant, se moque du mâle dans son rôle professionnel ; elle joue la pute à la perfection, l’excite en lui énumérant tous les mecs qui l’ont baisée dans la même soirée, avoue un bébé dont elle dit ne pas savoir qui est le père bien qu’il puisse être d’Eddie lui-même. Elle en fait trop, hystérique dans ses colères, putassière dans ses enlacements nus sur le lit ou sur le sable ; elle le quitte brusquement en déclarant vouloir vivre seule, déçue des hommes, mais lui revient sans cesse comme un moustique attiré par la chaleur mâle pour piquer la peau et pomper le sang vital.

Kirk Douglas passe d’une outrance à l’autre, Eddie provoque son accident de voiture sous un camion – symbole de la Consommation sur la route américaine – tout en se baissant quand même pour éviter d’être tué. Il manifeste par là non son désir de mort mais son désir de rupture, de recommencer à zéro. Soigné, il est muet devant sa femme, puis déclare à son patron qu’il ne reviendra pas au travail. Il passe d’un air torturé à des fous-rires nerveux de grand malade. Le psy de l’épouse, l’avocat du couple, le frère d’Eddie, se liguent pour le ramener à la « normale » mais lui renâcle. Il se met du côté de son père, vieillard dont la fin est proche, qu’il n’a pourtant jamais aimé. Il s’est construit contre lui, contre son désir de le faire entrer dès 14 ans dans « le commerce » comme le Grec qu’il était, alors que sa mère, en apparence soumise, l’a forcé à aller au collège et à suivre des études comme un bon petit Américain intégré. Eddie s’est construit contre son père mais comprend sa révolte contre les institutions et les règlements qui voudraient l’envoyer en maison de retraite. C’est d’ailleurs ce que complote sa femme avec son avocat et son psy, de l’envoyer lui dans une maison « de repos » pour qu’il « se retrouve », alors qu’il délire hors des normes. Elle lui fait signer tous les papiers pour cela : il renonce à ses biens, à son libre-arbitre.

Le film d’Elia Kazan est issu d’un livre qu’il a écrit et lui-même publié en 1967. Bien qu’il s’en défende, c’est une sorte d’autobiographie sociale, montrant le décalage des années 60 qu’il vit avec les années 50 de son enfance. Le modèle familial sain avec réussite professionnelle et reconnaissance des pairs, sinon des pères, a vécu, effondré sous les objets achetables. Mais le bonheur n’est-il pas factice si l’on n’est pas soi-même ? Jouer un rôle social suffit-il pour être heureux ? Intégré, oui, épanoui, non. Eddie et Florence n’ont pas eu d’enfant et ont dû adopter une fille. Est-ce cela l’accomplissement de son destin d’humain ?

Lorsque Eddie rencontre le bébé Andy, il mesure le décalage entre son couple factice d’adoptant avec Florence et le couple biologique qu’il forme avec Gwen. Ce choc provoque des étincelles dans le Golem qu’il est devenu. Il redevient vivant en quittant son costume social pour réendosser la peau de compagnon et peut-être de père. Est-ce son fils ? Gwen dit que non, elle a « fait les calculs ». Mais que valent les calculs contre l’humain ? Eddie se réfugie hors du monde social, chez les fous qui sont l’inverse des normaux. Il ne veut plus accumuler pour avoir, il veut seulement être. C’est là qu’il peut dire à Gwen qu’il « l’aime ». Et ce sentiment apparaît plus vrai que les fois précédentes où il l’a dit, mais où il n’était pas lui-même, seulement un rôle social – même lorsqu’il courait tout nu sur la plage avec elle, sans le costume social et le démon de sa quarantaine. Gwen la sauvageonne, semble le comprendre et cette fois l’accepter.

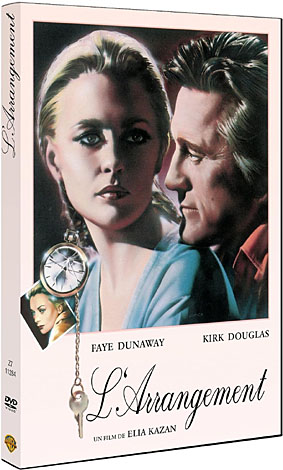

DVD L’Arrangement (The Arrangement), Elia Kazan, 1969, avec Kirk Douglas, Faye Dunaway, Deborah Kerr, Richard Boone, Hume Cronyn, Warner Bros Entertainment France 2006, vo st ou doublage français, 2h05, €35,00 (liens sponsorisés Amazon partenaire)

Commentaires récents