Bien monté, peu sexuel mais haletant (on peut le faire !), le film montre au fond que suivre la voie est la meilleure façon de ne pas rencontrer la sauvagerie… Nous sommes dans l’Amérique profonde, isolée, celle de Virginie occidentale couverte de forêts, qu’une seule route rapide perce pour joindre les îlots de civilisation que sont les villes (malgré leurs banlieues où officient les tueurs nés disséqués par Kay Scarpetta selon Patricia Cornwell).

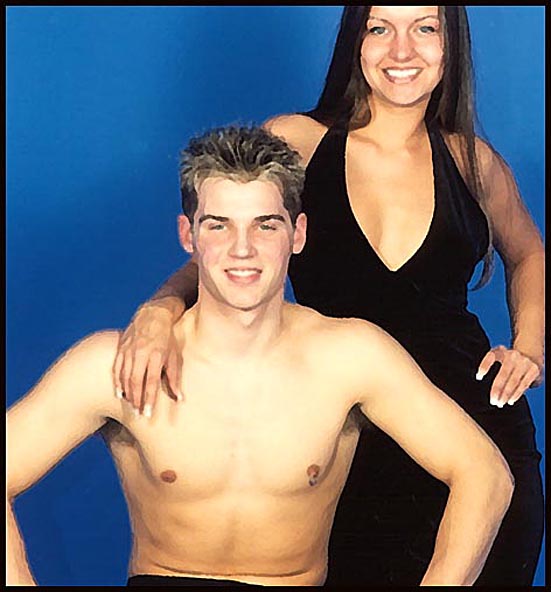

La première scène montre des jeunes gens beaux et musclés en train d’escalader une falaise au-dessus des bois. Le garçon arrive au sommet le premier, la fille a plus de mal ; au moment où elle lui demande de la monter (sans allusions), elle reçoit du fluide de son compagnon (non, ce n’est que du sang). Une main pend, la tête aussi, et le corps se trouve très vite tiré dans les broussailles par une créature qu’on ne peut voir, puis choit inerte au bas de la falaise. C’est alors que la fille se sent tirée (par la corde) et coupe le cordon vite fait. Malgré sa chute et le cadavre tout proche de son sex-toy avachi, elle hurle de terreur et s’enfuit… mais tombe, les pieds pris dans un barbelé inopinément mis sur le chemin de la voiture. Fin du prologue. Pas de sexe mais beaucoup de frissons quasi sexuels, tant les actrices et acteurs sont plastiques et vêtus moulés ; chaque action frise l’érotisme…

La suite fait retomber la tension, avant de la remonter lentement – tout comme dans l’acte sexuel, c’est voulu. Un étudiant en médecine beau, robuste et qui n’a pas froid aux yeux (mais semble-t-il ailleurs), roule dans sa Ford Mustang qui semble son seul amour et qui a lessivé (comme une femme) toutes ses économies. Un embouteillage sur l’inter-états causé par un camion de produits chimiques renversés l’énerve, car il va arriver en retard à un entretien en soirée. Il fait donc demi-tour et cherche à contourner les deux heures de bouchon. Avisant une route perpendiculaire, il découvre une station d’essence antique, perdue dans la forêt. Là, un garagiste crapoteux au chicot apparent met toute sa mauvaise volonté atavique à ne pas le renseigner : son téléphone fixe ne fonctionne pas (les portables ne sauraient passer dans un tel désert oublié de tout) et le dégénéré ne « sait pas » s’il existe une route de contournement. Mais une carte Ford montre une piste en pointillés. Peut-on la prendre ? « Oui, mais elle n’est pas goudronnée », oubliée de l’administration des eaux et forêts comme des fonctionnaires de l’Etat. C’est dire si l’on se sent aidé…

Le beau gosse aime le rock endiablé, un brin ringard ; son CD s’échappe de sa piste (après le mobile puis le téléphone, la technique décidément déraille). En fouillant sous le tableau de bord sans regarder la route, sa Mustang heurte une Range-Rover plantée en plein milieu et écrabouille un vélo fixé à l’arrière. Un peu sonné, Chris (Desmond Harrington) découvre une bande de jeunes à eux tout seuls, deux garçons et trois filles, partis « faire du camping » pour consoler la troisième fille de la rupture toute récente que son mec lui a fait subir. Un barbelé en travers de la route (tiens, tiens !) a crevé les pneus avant de la grosse bagnole. Que faire ? Ni autos, ni vélo – le tout pulvérisé, comme de sales gosses savent le faire – isolés dans la forêt sauvage… reste à aller à pied. Après tout, la station d’essence n’est pas si loin. Un couple reste, l’autre part avec Chris et la larguée Jessie (Eliza Dushku).

Sauf que la forêt comprend plusieurs pistes, dont une qui ne mène nulle part, coupée par un ravin. Les séquences alternent entre les séparés : le couple resté aux voitures commence par bavarder, puis à se caresser, puis à baiser après une pipe (le spectateur n’en voit que les prémices, bien que le film soit interdit en France « au moins de 16 ans »). Cette allusion au sexe n’est là que pour pimenter l’action. Car la fille égoïste, qui suce toute seule une barre chocolatée dans la voiture de Chris (après s’être léché autre chose) tout en affirmant à son copain qui a faim (après l’acte) qu’elle ne trouve rien à manger, s’aperçoit bientôt que le copain en question ne répond plus à ses appels (elle aurait dû partager sa pitance). Elle s’enfonce (hum !) dans la forêt et aperçoit une basket vide (elle les avait ôtées à son compagnon pour baiser, avant qu’il ne les remette), puis une oreille coupée. Arrg ! Une silhouette la prend par derrière pour jouir de son corps comme d’une proie. Fondu enchaîné de suspense.

Il arrive de drôles de choses aux autres. Je ne vous raconte pas, sauf que le scénario est proche de la séquence précédente et que toute allusion sexuelle (mariage, caresses) se trouve très vite parodiée par la violence criminelle. Une cabane paisible leur semble un havre, mais les frigos dedans sont un cauchemar. La fille la plus cucul du groupe, Carly (Emmanuelle Chriqui), ne peut évidemment qu’avoir envie d’aller aux toilettes dans ce lieu sordide (pourquoi n’a-t-elle pas pissé dans la forêt ?). Elle retarde les autres, qui voient bientôt revenir les occupants du lieu en pick-up Ford des années 50 (la marque Ford, omniprésente, a-t-elle sponsorisé le film ?). Compte-tenu de ce qu’ils sont vu dans les frigos, ils ne tiennent guère à lier connaissance…

Cachés sous le grabat de la pièce, ils voient entrer un trio de crétins des bois, produits par plusieurs générations de consanguinité américaine (la leçon, quasi sexuelle, est ouvrez-vous aux gens extérieurs sous peine de devenir démon !). Ils traînent le corps sans vie (mais toujours moulé dans son short et son body) de la fille laissée aux voitures, dont on a déjà oublié le nom. D’un coup de hache, l’un d’eux tranche un mollet, probablement succulent une fois grillé. Il faut bâillonner la Carly, toujours prête à hululer en hystérique. Une fois les dégénérés repus et endormis, le quatuor planqué se coule hors de la cabane, tels Ulysse et ses compagnons de l’antre de Polyphème. Sauf que la Carly botte une cruche qui résonne, et réveille bien évidemment l’un des tarés. C’est alors qu’une course-poursuite commence, dans la forêt dense comme une touffe de femme.

La suite est du même tonneau, alternant avec art sentiments de soulagement et moments de grande tension, appel réussi à la police d’Etat et bêtise du fonctionnaire unique arrivé sur les lieux, élimination à coups de flèche du niais copain de Carly, puis de Carly dont on est enfin débarrassé tant elle est conne (malgré ses seins qui pointent sans soutif dans un body étroit), du piège à la Rambo inventé par Chris pour sauver Eliza, puis d’Eliza enlevée par les soudards et attachée écartelée sur une table de consommation (toujours ce parallèle sexuel, détourné en sadomasochisme aidé d’instruments pointus et tranchants). Chris va-t-il parvenir à se sauver ? Tout seul ou avec Eliza ? Vous le saurez en regardant le film…

Il s’agit d’un bon thriller, plus subtil que Massacre à la tronçonneuse, et qui fera des petits durant quelques années. Le film initial se passe uniquement dans la sauvagerie des bois et entre Blancs, sans les références bibliques ni la mixité politiquement correcte obligées du genre. C’est original, bien bâti et l’on ne s’y ennuie pas une seule seconde.

Le message est quand même qu’il vaut mieux se prendre en mains que subir, et que la civilisation est bonne dans les villes, malgré les rêves écolos de retour à la « nature ». La sélection « naturelle » est en effet très néfaste aux isolés comme aux niais !

L’opus numéro 2, que j’ai vu aussi, reprend le même schéma mais en plus gore – je préfère le numéro 1. La scène initiale du 2 montre déjà une pétasse oxygénée littéralement fendue en deux par une hache, du haut en bas. Nous sommes dans le guignol et la bidoche. La suite est une même boucherie, avec les deux élus à la fin. Ce que c’est que de nous…

DVD Détour mortel (Wrong Turn) de Rob Schmidt, 2003, avec Desmond Harrington, Eliza Dushku, Emmanuelle Chriqui, Erica Leerhsen, Tom Frederic, TF1 édition, €24.90

Coffret intégrale Détour mortel de 1 à 6, 20th Century Fox, €25.99

Commentaires récents