La baise avant 1968 n’était pas une sinécure. Les garçons comme les filles attendaient l’université pour enfin avoir un rapport charnel. Auparavant, le rituel était « sortir », peloter, embrasser, mais jamais plus loin. On se montrait son zizi ou sa zézette à 10 ans, on se pelotait à 13, on n’embrassait qu’à 16… et le reste pas avant 20 ans ! C’est ce qu’explique au final Jack Nicholson, revenu de l’amour comme du sexe américain. Il y avait bien la capote, mais c’était un objet rare, pharmaceutique, qu’on avait honte d’acheter. L’avortement était interdit pour motifs religieux et la pilule n’existait pas encore.

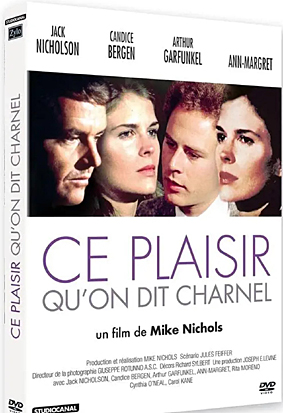

Ce film, où joue un Jack Nicholson pas encore mûr (33 ans), nous en apprend de belles sur cette époque de pruderie éhontée – dont les plus ringards des réactionnaires ont aujourd’hui la nostalgie ! Là-bas comme ici, ne nous leurrons pas.

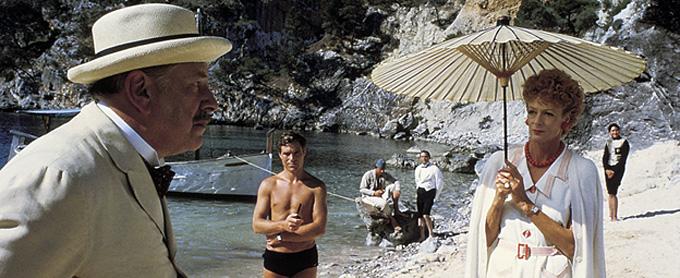

Jonathan (Jack Nicholson) et Sandy (Art Garfunkel) sont étudiants au Amherst College dans les années 1950. Ils sont très amis, dans la même chambre d’internat (mais pas dans le même lit), ils discutent des filles et de la baise. Aucun n’a encore franchi le pas. Cela leur semble un pensum, comme d’aller à l’école. Jonathan incite Sandy à lever une fille qui lui plaît lors d’une soirée étudiante où règne un ennui mortel : chacun danse vaguement la valse en costume cravate ou jupe tailleur tandis que d’autres discutent en faisant tapisserie. Sandy est le bon élève, gentil garçon, qui dort en pyjama ; Jonathan est le trublion, travailleur mais obsédé de sexe, dormant torse nu et se baladant à poil (jamais Nicholson n’a pris autant de douches que dans ce film – il sort constamment d’une salle de bain avec des effets de serviette).

Sandy finit par « sortir » avec la fille qui se prénomme Susan (Candice Bergen), en internat elle aussi de l’université ; elle veut devenir avocate, lui médecin. Jonathan veut être avocat d’affaires et gagner beaucoup d’argent. Sandy embrasse Susan à leur deuxième sortie, l’embrasse à nouveau à leur troisième, lui pelote ses seins à la quatrième bien qu’elle n’aime pas ça. Elle le lui permet finalement car il dit qu’il est ému et que c’est sa façon à lui d’aller selon les règles, progressivement. Ils ne couchent pas ensemble – au contraire, c’est le meilleur ami Jonathan, jaloux, qui entreprend Susan, la met sur la paille et la baise carrément. Elle disait à Sandy qu’elle était vierge ; elle ne pourra plus le dire. Quant à Jonathan, c’est enfin arrivé, il « l’a » fait et s’en vante auprès de Sandy, mais sans lui dire que c’est avec sa copine.

Mais il « n’aime » pas Susan, qui se rend compte d’ailleurs qu’elle ne l’aime pas non plus. Le sexe et l’amour, ça fait deux – c’est ce que comprennent les béjaunes de la pruderie organisée qui les laisse niais au bor de l’âge adulte. Chacun doit le dire à Sandy mais ils en sont incapables. Le film use d’ellipse, mais on comprend que Sandy se fait larguer doucement par Susan, qui ne revoit plus Jonathan non plus.

En tout cas, c’est dix ans plus tard que nous retrouvons les deux compères. L’un est marié, père de famille, prospère et vit une vie tranquille avec Cindy (Cynthia O’Neal) – une femme qui sait ce qu’elle veut. L’autre poursuit sa bohème, passant de fille en fille sans jamais trouver chaussure à son pied ; « j’ai baisé une douzaine de femmes cette année », annonce-t-il comme une évidence. Vous l’avez deviné, le premier est Sandy et le second Jonathan. Qui est le plus heureux ?

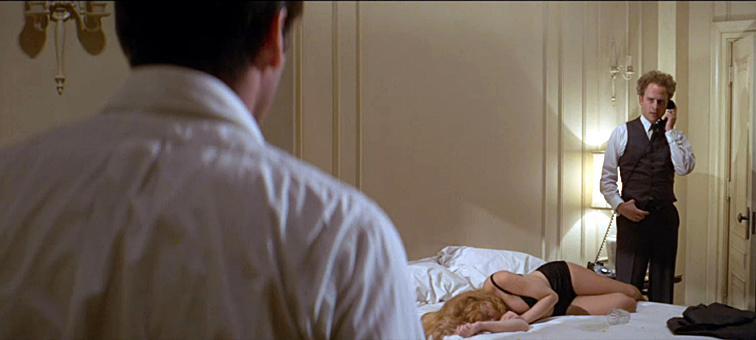

En fait, aucun des deux. Ils se comparent et échangeraient bien leur vie car tout passe, tout lasse. Un couple uni finit par se fissurer et l’ennui s’immisce ; un baiseur invétéré finit par ne plus bander car l’esprit n’excite plus la mécanique à force de ne trouver aucune mensurations, aucune paire de nichons, aucunes fesses, aucunes jambes à son désir. Crise de la quarantaine dix ans plus tard, il arrive à Jonathan de ne plus bander. Jusqu’à ce qu’il rencontre Bobbie (Ann-Margret), un mannequin (femelle) bien roulée qui lui va comme un gant : « Dieu sait ce qu’on a rigolé la première nuit ! » dit-il à Sandy. Et puis les mois passent, les agacements naissent : de la voir toujours travailler qu’elle ne réponde pas au téléphone parce qu’elle travaille, qu’elle ne travaille plus et dorme toute la journée, qu’elle n’achète pas la bière du soir et ne fasse ni le ménage ni le lit. En bref, rien de la bobonne qu’il fuyait pourtant depuis toujours, le Jonathan. Elle, à l’inverse, tient à lui et lui réclame le mariage.

Qui sera offert après une tentative de suicide, alors que Jonathan proposait à Sandy « d’échanger » leurs partenaires pour un soir. Cindy, l’épouse de Sandy, n’a pas voulu ; Sandy a essayé mais a trouvé Bobbie dans les vapes, le pilulier de somnifère vidé. Elle et Jonathan s’étaient violemment engueulés juste avant que le couple d’amis ne vienne les prendre pour une invitation à un cocktail.

Mais quelques années plus tard, ils divorcent et Bobbie obtient une substantielle pension alimentaire, peut-être ce qu’elle recherchait : l’argent sans les obligations sexuelles. Jonathan invite Sandy, qui a divorcé lui aussi, s’est mis avec Jennifer (Carol Kane), 18 ans, comme quoi la voie du mariage n’est pas droite ni sans épines. La mode est aux diapositives et Jonathan passe son montage de portraits qu’il intitule « la parade des casse-couilles » (ballbusters), montrant les filles qu’il a baisées depuis ses 10 ans, les premières n’étant violées que par le regard, les mains ou les lèvres, avant Susan – qu’il passe très vite pour que Sandy ne la reconnaisse pas. La jeune Jennifer est effondrée : déjà, en une demi-génération les mœurs ont changé et la collection de proies par les machos n’est plus acceptable.

Jonathan finit seul avec une pute, Louise (Rita Moreno), qu’il paye chaque soir 20$ pour lui réciter un rituel immuable : enlevé de veste puis de chaussures, phrases convenues, exaltation du mâle dominateur par tout un discours rôdé, enfin pipe bienvenue par une actrice qui a la bouche qu’on dirait faite au moule.

Pauvreté des relations, vantardise depuis l’enfance, séparation morale et religieuse des sexes afin que chacun se croit dans son droit et le meilleur, blagues machistes entre deux clopes et verres de whisky (Cutty Sark, Jack Daniels, peut-on distinguer sur les bouteilles). En bref, un « plaisir charnel » dévalorisé expressément par toute une éducation due à une croyance inepte qui préfère l’angélisme de l’au-delà à la chair ici-bas. Un film éducatif sur la bêtise yankee !

DVD Ce plaisir qu’on dit charnel (Carnal Knowledge), Mike Nicols, 1971, Zylo 2014, 1h35, €10,51 blu-ray €22,52

Commentaires récents