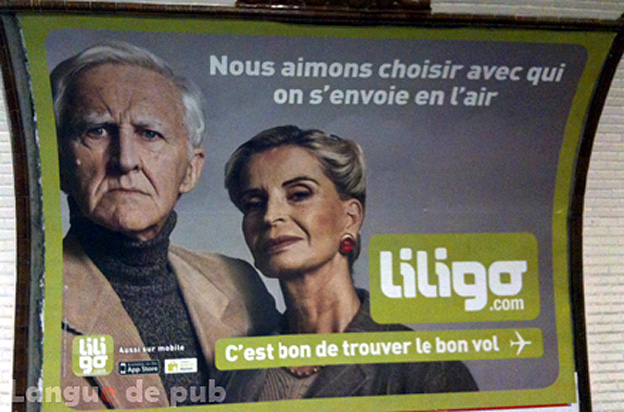

Michel Houellebecq avait raison, il y a plus de vingt ans, de dénoncer la fausse « libération » sexuelle post-68. L’exigence de la mode était de baiser à tout va, n’importe où, et avec n’importe qui. « On aime s’envoyer en l’air » décrétait un vieux couple – jeune en 1968 – dans une récente publicité pour un comparateur de vols aériens. Mais être dans le vent ne signifie pas que le vent vous porte : il peut aussi vous souffler.

Pire est la sexualité adolescente d’aujourd’hui, avant tout numérique. Le réel fait peur, la faute aux parents timorés qui enjoignent à leurs petits de ne pas faire confiance, à personne, jamais. Ni sourire dans la rue, à peine un salut (et seulement aux gens déjà connus), ne pas suivre. L’hystérie télé est passée par là avec les « affaires » médiatiques de pédophilie. Même si elles sont statistiquement rarissimes (et à 75% en famille…), pas plus fréquentes hors domicile que les homicides, et moins que les morts par accident de voiture, elles contraignent le comportement de tous, tous les jours. A force de s’enfermer, la société crée des autistes : pourquoi cette pathologie se développe-t-elle autant ces dernières décennies ?

Certains rigoristes, en général esclaves de morales religieuses jamais pensées, mettent en cause la capote, la pilule et l’avortement comme un lâcher de freins. Les femmes, désormais libérées d’une grossesse non désirée, se débonderaient. Goules hystériques, elles sauteraient sur le premier venu pour se faire jouir, allant d’amants romantiques (mais bien membrés) aux sex-boys et aux tendres sex-toys éphèbes des cougars. Mais le fantasme mâle patriarcal des religions du Livre ne fait pas une réalité. Les filles sont tout aussi tendres et affectives que les garçons et, si leur jouissance est plus lente à venir, exigeant tout un environnement physique, affectif et moral, elles n’en sont pas plus animales.

Contrairement à ce que voudrait faire croire la doxa machiste – et le commerce bien pensé. L’industrie du porno fleurit en effet d’autant plus que les outils du net sont désormais à sa disposition depuis une génération. Des acteurs et actrices payés pour cela « jouent » un rôle en exhibant leur sexe, soigneusement maquillé (épilation, lustrage rose des petites lèvres pour les filles, huilage des muscles et viagra pour les garçons). Ils caricaturent « l’acte » en le multipliant, prenant des poses de cascadeurs, émettant des sons de jouissance comme les rires mécaniques des émissions drôles. Tout cela vise à divertir, à exciter, à vendre – tout cela n’est pas la réalité.

On ne fait pas des bébés dans l’outrance pornographique mais dans l’amour partagé. Et c’est cela qu’il faut expliquer aux enfants. Les tabous iniques des religions du Livre (toujours elles) empêchent les parents de jouer leur rôle de guide. « On ne parle pas de sexe, c’est grossier ; ce n’est pas de ton âge ; on verra ça plus tard ; le docteur t’expliquera ; tu n’as pas de cours d’éducation sexuelle à l’école ? » ; « pas de torse nu à table » ; « cachez ce sein que je ne saurais voir » ; « ferme ta chemise ; met un tee-shirt ; met tes chaussures ! » Ces injonctions du rigorisme puritain effrayé par le qu’en dira-t-on, que n’en avons-nous entendu ! Or ne pas dire, c’est cacher. Induisant donc la tentation de l’interdit et son revers : la solitude devant l’émotion.

Les enfants dès le plus jeune âge sont confrontés aux images pornographiques. Non seulement dans la rue parfois, mais surtout sur le net. Vousentube diffuse des vidéos sans filtre ou presque ; d’autres sites en accès libre sur Gogol permettent d’observer des corps nus s’affronter dans des halètements ou sous des coups violents, les pénis érigés comme des masses et pénétrant comme des couteaux terroristes le corps des victimes esclaves – qui ont l’air d’en profiter et de jouir, comme les mémères appelées à la consommation par les magazines à la mode lus chez le coiffeur.

Que font les parents ? Ils chialent lorsqu’on leur met le nez dedans, comme des toutous peureux la queue entre les jambes. « Je ne savais pas ; ma petite puce ! » ou « mon cher ange ! Comment penser qu’à cet âge innocent… » Ils ne voient pas parce qu’ils ne veulent pas voir. Ils se cantonnent dans leurs soucis et leurs problèmes de couple, indifférents au reste, sauf à Noël et aux anniversaires peut-être. Ils n’écoutent pas, ils ne répondent pas aux questions.

Pourtant légitimes : comment fait-on les bébés ? c’est quoi l’amour ? mes petites lèvres sont-elles trop grandes ? mon zizi est-il trop petit ? comment on met une capote ? sucer, c’est mal ? Si les parents répondaient avec naturel à ces questions intimes, sans fard mais avec raison, les enfants et les adolescents ne seraient ni intrigués par l’interdit, ni traumatisés par l’expérience. Mais voilà, les tabous ont la vie dure – sauf sur le net, où tout se trouve comme au supermarché.

Vaste hypocrisie des sociétés « morales » qui ont pour paravent la religion mais laissent faire et laissent passer sans filtre tout et n’importe quoi. Les Commandements sont affichés et revendiqués, mais nullement pratiqués. Tout comme ces « règlements et procédures », en France, qui ne durent que le temps médiatique : on fait une loi – et on l’oublie : tels l’interdiction des attroupements d’élèves devant les écoles, le voile en public, l’expulsion des imams salafistes, l’enquête sur les habilités au secret Défense, et ainsi de suite. La loi, pour les Latins, est toujours à contourner, par facilité, laxisme, lâcheté.

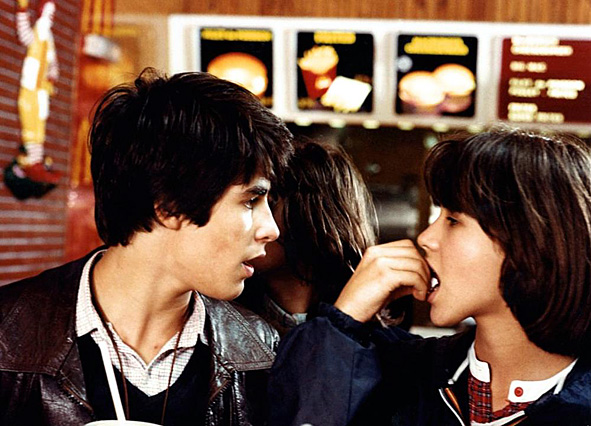

Dès lors, comment ne pas voir la misère sexuelle de la génération qui vient ? Regardez successivement deux films et vous en serez édifiés. La Boum sorti en 1980 et Connexion intime, sorti en 2017. Ils ont 37 ans d’écart – une génération. Ils sont le jour et la nuit. Ils se passent tous deux en lycées parisiens, à la pointe des tendances sociologiques. Les parents des deux films sont toujours occupés et ne prennent pas le temps de parler à leurs adolescents, garçon ou fille – qui cherchent ailleurs communication et affection. Mais autant La Boum est romantique et pudique, autant Connexion intime est égoïste et mécanique. La sensualité n’existe plus, les cols sont fermés, les torses enveloppés de tee-shirts larges et de sweaters informes, les manteaux boutonnés – seules les filles s’exhibent, mais dans leur chambre et à distance, en sous-vêtements coquins, se prenant en selfies pour poster sur les réseaux.

« L’amour » s’y réduit au sexe et les caresses n’ont plus leur place : on ne se touche plus le visage, les épaules ou la poitrine, on ne se caresse pas les seins ni les tétons. Seules la bouche et la bite sont sollicitées avec pour summum « d’Acte »… la pipe. On suce dans les toilettes, on se branle devant un film – mais on ne parvient à rien sur un lit avec un ou une partenaire réelle. D’où Félix accro au porno et Luna qui se met en scène comme une star sur un site de rencontres. Chloé, 15 ans, provinciale parachutée à Paris, cherche l’amour et ne le trouve pas ; ni son amitié avec Luna (qui la manœuvre), ni son inclination pour Félix (qui l’utilise) ne sont de l’amour. Ce n’est que du sexe, égoïste, mécanique. Les ados de La Boum étaient tendres, mignons ; ceux de Connexion intime sont froids, répugnants.

Entre les deux films, le net. Outil qui est la meilleure et la pire des choses, comme tous les outils. Mais surtout la démission égoïste des parents, portée par cet individualisme du « ils n’ont qu’à se démerder » ou du « que fait l’Etat ? », déjà pointé par Michel Houellebecq dans Les particules élémentaires en 1999.

Commentaires récents