L’Eglise catholique était à l’époque de Flaubert toute-puissante. Pleine de ressentiment pour avoir été bafouée à la Révolution, moins pour la perte de Dieu que pour celle de ses prébendes et de son pouvoir, elle a fait feu de tout bois jusqu’à la fin de l’Etat français instauré en 1940. La société moderne était anticléricale comme aujourd’hui les femmes sont anti-talibans, aussi naturellement. Flaubert avait été personnellement critiqué par les jésuites lors de la parution de son chef d’œuvre, Madame Bovary. Monseigneur Dupanloup, de l’Académie française, empêchait ses amis proches tels Renan, Taine et Littré entre autres, d’accéder à l’immortalité littéraire à ses côtés. Le « parti prêtre » sévissait en diable sous le Second empire puis la Troisième République. Résister était de salubrité morale.

Gustave Flaubert s’est donc moqué moins de Dieu (auquel il ne croyait que vaguement mais en respectait l’idée) que des pontifes imbus d’eux-mêmes de l’Eglise. Avec ses potes, il poursuit les farces de potaches du collège et croque des scénarios de théâtre et des textes de circonstances pour les fêtes entre garçons. Il se met alors dans le rôle convenu du Garçon, bourgeois épaissi dont on se gausse, ou du Cheick lors de son voyage en Orient, pacha à qui tout est dû. L’auteur de Madame Bovary n’est en effet pas un « ermite de Croisset » mais un bon vivant franchement rigolard qui aime la farce rabelaisienne et la vie bonne à la Montaigne.

Il signe parfois ses lettres R. P. Cruchard, révérend père du carafon, dont il finit par établir pour George Sand une biographie fictive dans Vie et travaux du R.P. Cruchard. Gamin, le futur révérend père gardait les bestiaux en chantant des cantiques et fut naturellement remarqué pour sa grâce angélique par Monseigneur Cuisse, évêque du diocèse de Lisieux, qui lui donna une bourse. A la fin de sa rhétorique, le jeune homme composa en hommage une tragédie intitulée La destruction de Sodome avant de s’intéresser à saint Thomas. Comme il en lisait toujours un ouvrage, « un de ses camarades disait spirituellement ‘qu’il couchait avec l’Ange de l’Ecole’ ». Quiconque a lu attentivement la Bible se souvient que les habitants de Sodome avaient abusés des anges de Dieu qui leurs avaient été envoyés, comme peut-être l’évêque de lui. Dans sa maturité, il prêcha aux Visitandines dont les Dames du Désespoir dépendent (nom inventé pour dire toute la mortification de chair que le christianisme impose à la gent femelle). Le R.P. Cruchard, en habile hypocrite d’Eglise qui sait manier la langue de bois cléricale, savait prendre les âmes : « Ne vous tourmentez pas du péché, disait-il, cette inquiétude est un levain d’orgueil. Les chutes ne sont pas toutes dangereuses et les vices deviennent quelquefois autant d’échelons pour monter jusqu’au ciel ».

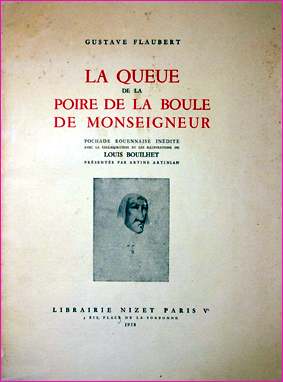

Ce que Flaubert reproche au monde des curés est son hypocrisie : comment contourner « les jours maigres » imposés par la superstition destinée à assurer le pouvoir sur les âmes via leur estomac, alors qu’on est « Monseigneur » qui dit le vrai et le faux des Ecritures ? C’est simple : faites manger du poisson à un canard et il deviendra « viande maigre ». C’est ainsi qu’il le présente dans la comédie écrite avec Louis Bouilhet, intitulée d’un titre aussi ronflant qu’énigmatique La queue de la poire de la boule de Monseigneur. « M. le Grand vicaire est prêtre, il ne peut pas se tromper, nous sommes donc forcés de croire », dit une servante de Monseigneur.

La boule est un douillon de pâte qui cuit au four une poire dont la queue, avalée par le trop glouton Monseigneur, lui engendre une indigestion. Fort heureusement, ladite queue se retrouvera dans se selles que le fidèle zélé Onuphre, secrétaire de Monseigneur, touille d’une latte. Il faut dire que Monseigneur, archevêque in partibus, s’est tout d’abord goinfré de caviar, puis d’anguille, puis de canard « amaigri » par la velléité de manger le poisson avant que d’être tué, enfin des douillons. Dommage que son anniversaire tombe justement un vendredi maigre, quel festin aurait-il eu lieu un jour gras ! Monseigneur entraîne autour de lui le grand vicaire Cerpet (serre-pets), l’abbé Colard (qui colle), l’abbé Pruneau (indigeste) et l’abbé Bougon (râleur l’estomac vide), tous fort gourmands de chère à défaut de chair. Quoique Cerpet « traite comme son frère » Onuphre : « il a commencé avec lui »… lequel dévergonde sur cet exemple le jeune Zéphyrin encore adolescent, les yeux cernés, l’air bête : « voilà ce que c’est que de fréquenter Onuphre » sans compter en sus qu’il « prend sa leçon avec Monseigneur ». « D’ailleurs, ce n’est jamais décent de fréquenter si intimement les personnes de son sexe », ajoute Flaubert malicieusement pudibond. « Tout mon mal, comme dit Onuphre, est d’avoir avalée cette queue », rappelle Monseigneur. Une allusion grivoise dite comme on pense, sans y penser, tant c’est naturel aux curés de s’enfiler des queues. Onuphre, « le serpent qu’on a réchauffé dans son sein » en rajoute une couche dans le grivois ; il faut en effet prendre cette image au premier degré – physique.

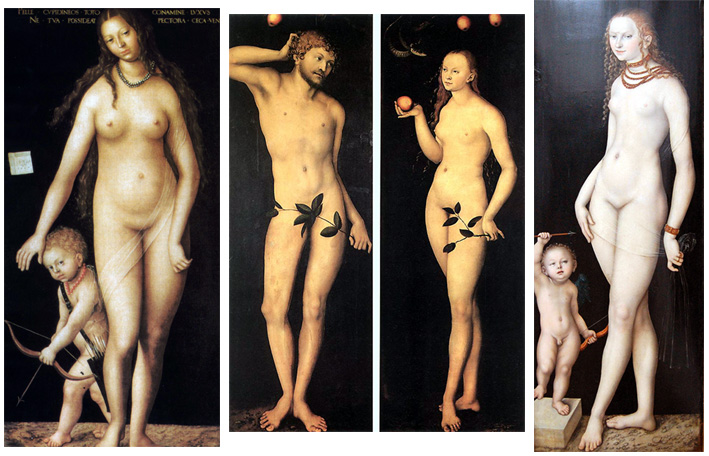

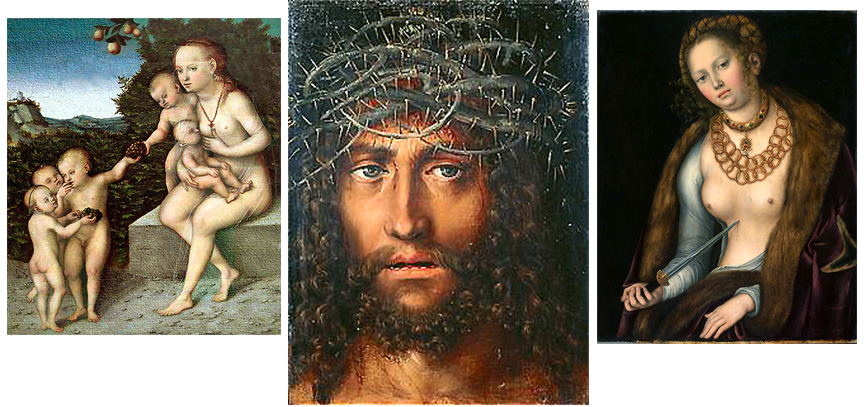

Ce que reproche Flaubert à l’Eglise est d’avoir rendu le corps honteux et la pudibonderie obligatoire, dans la même ronde que la « punition des plaisirs sensuels » – tandis que les mœurs dans les alcôves demeuraient tout autres. Une hypocrisie physique reprise avec enthousiasme par la bourgeoisie qui, les aristos lanternés, s’est empressée de prendre leur place et d’imposer « les convenances » malgré la Révolution. Il en sera de même après mai 68, les pires gauchistes dévergondés se rangeront en bourgeois puritains, conservateurs en sexualité une fois la cinquantaine (et la méno ou andro pause) venue. C’est bête, les gens…

Gustave Flaubert, Vie et travaux du R.P. Cruchard, 1873

Gustave Flaubert, La queue de la poire de la boule de Monseigneur, 1867, avec la collaboration et les illustrations de Louis Bouilhet, Nizet Aubenas, imprimerie Habauzit 1958, occasion rare €150.00

Gustave Flaubert, Œuvres complètes IV 1863-1874 : Le château des cœurs, l’Education sentimentale 1869, le Sexe faible, le Candidat, La queue de la poire, Vie et travaux du RP Cruchard, Gallimard Pléiade, édition Gisèle Séginger, 2021, 1341 pages, €64.00

Gustave Flaubert sur ce blog

Commentaires récents