Marie Desjardins, auteur francophone nord-américaine, a publié plusieurs biographies et des écrits sur le jazz et la musique populaire (Sylvie-Johnny love story, Vic Vogel histoire de jazz). Elle se lance avec ce roman dans la carrière mythique d’un groupe de rock inventé, RIGHT, dont le nom est formé par les premières lettres de chaque homme du groupe (aucune femme). Outre le talent de chacun, Clive à la guitare basse, John puis Lincoln à la batterie, Bronte puis Mick au piano, c’est bien la voix de Roman, le chanteur, qui emporte tout. Il est le personnage principal, le héros, la star du rock.

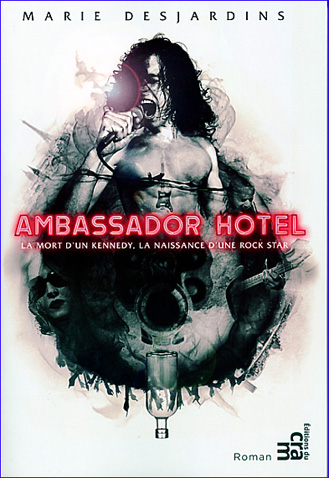

Le dessin de couverture reproduit son portrait donné à la fin du livre, p.546, lorsqu’il était au tout début de sa vingtaine : « lors du concert spécial qu’il avait donné à Londres en 1968 pour souligner la sortie de [l’album] Right There, torse nu, pectoraux saillants, micro brandi devant sa bouche démesurément ouverte – une vraie gueule. » Curieusement, le puritanisme nord-américain qui monte censure les tétons, même des hommes. Or, l’auteur le montre, le rock est né dans les milieux populaires anglais des années 1960, Roman à Twickenham, et avait pour objectif de faire éclater le carcan rigide de conventions et de pudibonderie de la très petite bourgeoisie victorienne confite en macération religieuse. Le torse nu était de rigueur, sur scène et ailleurs, garçons comme filles, et les rock stars n’hésitaient pas à déambuler entièrement nus dans leurs loges ou autour des villas louées pour enregistrer les albums.

Le torse nu, montrer ses muscles, était le symbole viril du mâle qui s’affirmait, de l’artiste contre les valeurs du négoce et de l’abrutissement industriel, un appel sexuel et un symbole d’énergie. Car il y avait de la vie dans le rock, bien plus qu’aujourd’hui dans le rap ! Le bruit, le rythme, le cri, étaient autant que les inventions, les mélodies et les paroles, porteurs de sens. Il s’agissait de fusionner le temps d’un concert, de laisser entrevoir une autre vie, de porter le public dans un état que la société banale ne pouvait provoquer – sauf en guerre, peut-être.

Les filles ne s’y trompaient pas, qui tombaient amoureuses, s’enflammaient comme des groupies, n’hésitaient pas à tailler pipe sur pipe aux proches techniciens pour accéder aux coulisses et voir de près ou même toucher l’idole qui allait chanter. Roman profite d’un temps de soliste pour saisir une groupie qui cherche à se hisser sur la scène, l’entraîner dans les coulisses et la baiser tout de go (p.234). Aujourd’hui, les aigries diraient qu’il la viole, mais la fille était consentante, ô combien ; elle comme d’autres ont gardé longtemps des étoiles dans les yeux et des frissonnements dans le con d’avoir été baisées par un demi-dieu. Notre auteur reste muette sur les désirs des garçons pour leur semblable, cela ne semble pas être socialement correct au Canada aujourd’hui, même si elle a cette phrase ambigüe lors d’un déplacement à 17 ans de Roman avec deux potes, pour faire de la musique à Londres : « Il avait l’impression d’être Elvis. C’était divin. Il se foutait complètement d’avoir mal dormi sur le matelas de camping empestant le moisi dans la camionnette, aux côtés de Derek et de Burt, l’un ronflant, l’autre lui ayant grimpé dessus pendant la nuit » p.42.

Né en 1945, Roman Rowan au curieux nom dont les lettres m et w constituent comme les deux mandibules d’une mâchoire narcissique, a 15 ans en 1960. Il baise à 14 ans, lâche le lycée qui l’emmerde, envoie du « cause toujours » à sa mère qui veut régenter son adolescence, constitue un groupe de rock dans un garage avec deux potes et donne des représentations à 17 ans. Mais c’est le 5 juin 1968 que son groupe va enfin émerger, à l’Ambassador Hotel, rasé depuis, où Bob Kennedy se fait descendre par un taré. La chanson produite à chaud dans l’effarement et l’émotion, Shooting at the Hotel, deviendra célèbre, reprise en boucle sur les radios durant des années. L’un meurt pour l’humanité, l’autre chante pour l’humanité, ainsi se passe le flambeau, dans le hasard et la chance.

A 69 ans, pour ses derniers concerts dans le monde, Roman Rowan revient sur sa vie mouvementée et s’interroge : qu’en a-t-il fait ? Il a créé du lien, comme on dit aujourd’hui ; il a remué les foules, a enchanté des générations, a baisé des centaines de filles ravies ; mais un Mexicain s’est tué devant la scène, une fille s’est suicidée de désespoir – les dieux sont dangereux. Il a eu trois épouses – la première était une pute – et une fille, niaisement prénommée Chance. Mais la femme qui l’a le plus marqué, outre sa mère Eirin, fut une cubaine exilée, Havana. L’auteur ne se foule pas pour choisir les noms : Clive venant de Guernesey s’appelle Hélier comme la capitale de l’île, la cubaine comme La Havane… Havana a vu Roman lorsqu’elle avait 6 ans à l’Ambassador Hotel, ce fameux jour où… Elle a pris une photo au Kodak instamatic que lui avait offert sa grand-mère, et Roman lui a fait un grand sourire comme s’il la comprenait. Quarante ans plus tard, elle a repris contact pour faire un livre de photos sur cet homme, mais elle était trop réaliste et fouillait trop profond dans les intimités – Roman effrayé a pris ses distances. Pourtant, c’est peut-être elle qui a le mieux compris la solitude du chanteur de fond.

Ce pavé romanesque, c’est du lourd – 660 g, j’ai pesé. Il est obèse à l’américaine et aurait été plus séduisant un brin svelte, plus dynamique une fois musclé le texte, telle l’image donnée du héros. Il est construit en quatre parties : la première alternant les débuts dans les années 60 et la fin en 2014 ; la seconde faisant témoigner divers acteurs ; la troisième reprenant des moments-clés ; la quatrième contant les derniers concerts. Subsistent, pour les Européens, des anglicismes curieux comme « performer » pour offrir une représentation, « inspirante » qui ne veut rien dire et « publiciser » pour en faire la publicité. Ou encore « la » Nikon pour désigner « l’appareil photo » Nikon (donc au masculin), « le » party pour une partie (genre boum) ou « la » passe pour le passe (partout) destiné à entrer quelque part, confusion vite pornographique si l’on se laisse dire. Je reste dubitatif aussi sur « le corps éthérique » p.18 et « le système ambiophonique » p.277 qui sonnent plus furieusement globish que français.

Ces originalités et ce poids n’empêchent pas le roman de Marie Desjardins d’envoûter. Il fait revivre une époque révolue, celle de la jeunesse de beaucoup. Il montre surtout combien « le sexe » que l’on reproche à mai 68 et à ses suites comptait moins que l’énergie, et que le partage fusionnel comptait plus que l’éclatement individuel. Deux façons de voir le monde que nous avons perdues, régressant à la pudibonderie effarouchée et à l’égoïsme sacré. Pour comprendre ce changement du monde, je vous recommande vivement ce gros roman d’époque.

Marie Desjardins, Ambassador Hotel – La mort d’un Kennedy, la naissance d’une rock star, 2018, Editions du CRAM (Canada), 593 pages, €19.00 e-book Kindle €12.99

Une entrevue avec l’auteur sur YouTube

Attachée de presse Guilaine Depis, 06 84 36 31 85 balustradecommunication@yahoo.com

Commentaires récents