Dans le chapitre de Zarathoustra intitulé « le Devin », Nietzsche combat de front le nihilisme, ce dégoût fin de siècle de la vie et de tout ce qui est. « Une doctrine fut répandue, et elle était accompagnée d’une croyance : ‘tout est vide tout est égal tout est révolu !’ » Rien ne vaut, ni la curiosité, ni la liberté, ni le travail, et la vie même n’est pas digne d’être vécue.

« En vérité, nous nous sommes déjà trop fatigués pour mourir, maintenant nous continuons à vivre éveillés, dans des caveaux funéraires ! Ainsi Zarathoustra entendit-il parler un devin. » La fin XIXe siècle en arrivait à nier toute croyance, notamment en Russie où le mouvement nihiliste – radical – avait pour but de détruire toutes les structures sociales.

Aujourd’hui, Mélenchon et le gauchisme trotskiste qu’il incarne en est revenu à ce niveau de radicalité brute, de même que le courant écologiste à la Rousseau fait de provocations et de violences, qui manifeste l’excès pour se faire entendre. Dommage ! Tout excès engendre sa réaction, et le discours radical ne peut jamais être entendu des gens dans leur majorité, car ils ont du bon sens, autrement dit de la raison. Plus la radicalité croît, plus c’est son inverse, le déni buté de l’écologisme, la réaffirmation autoritaire des valeurs traditionnelles, qui monte de plus en plus fort… Le Pen gagne contre Mélenchon et Rousseau.

Mais Zarathoustra fit un rêve : il avait renoncé lui aussi et était devenu le gardien des tombes, dans le silence « perfide ». Pourquoi ce terme ? Car ce genre de silence n’est pas vide mais déloyal, traître ; il est temps suspendu en attente d’une fin tragique, pas le blanc qui permet une action. « Trois coups frappèrent à la porte, semblables au tonnerre », mais Zarathoustra ne parvient pas à l’ouvrir avec sa grosse clé rouillée. « Alors l’ouragan écarta avec violence les battants de la porte : sifflant, hululant et tranchant, il me jeta un cercueil noir. Et en sifflant et en hurlant et en piaillant, le cercueil se brisa et cracha mille éclats de rire. Mille grimaces d’enfants, d’ange, de hiboux, de fous et de papillons grands comme des enfants ricanaient à ma face et me persiflaient. » Le cri qu’il a poussé alors l’éveilla, mais quel était la signification du songe ?

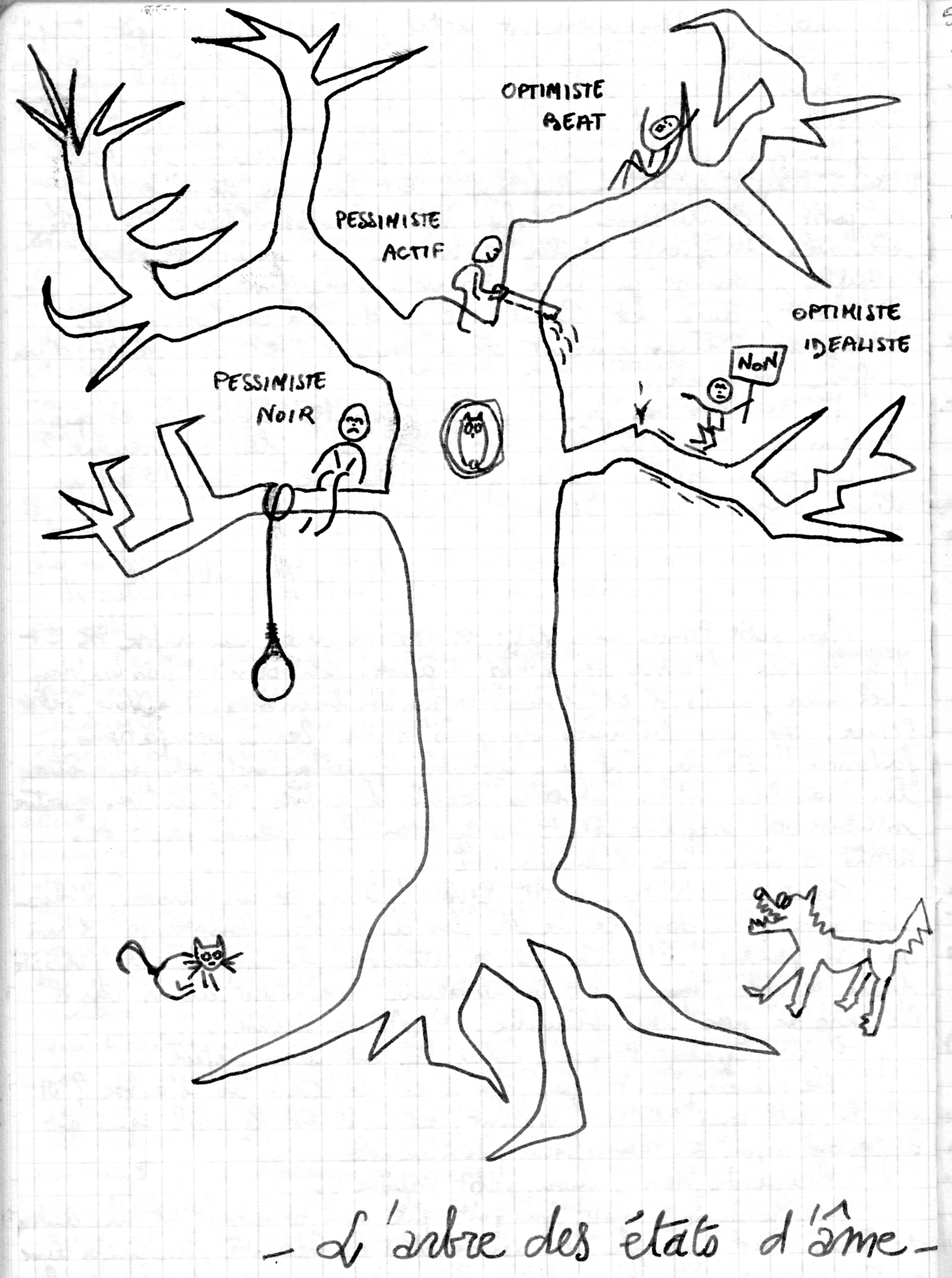

Le disciple qu’il aimait le plus, peut-être parce qu’il était plus proche de lui, son fils spirituel comme Jean pour Jésus, lui dit : « Ta vie elle-même nous explique ton rêve, ô Zarathoustra ! » Le prophète nietzschéen est « le cercueil plein des méchancetés multicolores et plein des grimaces angéliques de la vie », car il dit la vérité, lucidement, sans jamais céder aux illusions consolatrices. Ce qu’il dit est « méchant » car il dissipe les voiles qui dénient et aveuglent. Ce qu’il dit est aussi « angélique » car la vie est bonne et heureuse si l’on peut la voir telle qu’elle est, en totalité. Contrairement aux nihilistes, Zarathoustra ne montre pas le néant mais le plein à deux faces, en bon et en mauvais.

« En vérité pareil à mille éclats de rire d’enfants, Zarathoustra vient dans toutes les chambres mortuaires, riant de tous ces veilleurs de nuit et de tous ces gardiens de tombes, et de tous ceux qui font cliqueter des clés sinistres. Tu les effraieras et tu les renverseras par ton rire ; la syncope et le réveil prouveront ta puissance sur eux » La syncope est ici prise au sens de la note de musique, émise sur un temps faible et prolongée par un temps fort ; elle est un arrêt qui choque et qui fait passer.

Les deux mots-clés de cet apologue sont les remèdes au nihilisme : le rire et l’enfant, deux thèmes nietzschéens par excellence. Le rire libère, il se moque de la menace, des sophismes, des sottises, il est la grande santé rabelaisienne, « le propre de l’homme ». Ce pourquoi Zarathoustra va ripailler avec ses disciples après ce mauvais rêve, en souvenir probable de Rabelais. Comme lui, Nietzsche croit que la santé mentale est dans le corps même qui ne réfléchit pas, mais qui vit, tout simplement. Pareil à l’enfant qui, en toute innocence, accomplit sa destinée d’enfant en vivant, naturellement.

Ne vous laissez pas enfumer par les intellos, clame Nietzsche ; ne vous laissez pas abuser par les casuistes qui veulent vous prouver que rien ne vaut plus, qu’il n’y a pas de futur, que la civilisation va dans le mur, et autres balivernes. Soit ils sont intéressés comme les prêtres de toutes les religions (y compris l’écologiste) qui prêchent l’Apocalypse et font peur pour imposer leur doctrine et s’assurer du pouvoir, soit ils sont stupides et croient n’importe quoi, comme des moutons qu’on mène à l’abattoir. L’être humain libre sent au fond de lui que tout cela est du vent, du blabla, de l’enfumage idéologique – et qu’il suffit de vivre, c’est-à-dire de rire et de prendre exemple sur le naturel enfantin, pour balayer ces frayeurs et ces nuages.

Non que tout soit bon dans le meilleur des mondes possibles, car la vie même est tragique – elle est parfois douleur, elle prend fin – mais que la puissance est dans la santé même, dans la volonté, la curiosité, l’intelligence des choses, pas dans les cerveaux malades et embrumés de chimères.

(J’utilise la traduction 1947 de Maurice Betz au Livre de poche qui est fluide et agréable ; elle est aujourd’hui introuvable.)

Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, 1884, traduction Geneviève Bianquis, Garnier Flammarion 2006, 480 pages, €4,80 e-book €4,49

Nietzsche déjà chroniqué sur ce blog

Commentaires récents