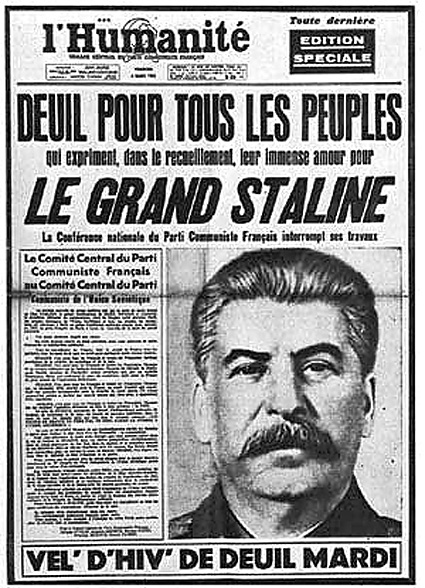

Dans ce recueil de documents d’archives inédites et commentées par des historiens, un chapitre concerne Staline. Un document secret du 2e Bureau, le service de renseignement de l’armée française créé en 1874 après la défaite de Badinguet contre la Prusse, archive le témoignage de Boris Bajanov en 1928. Ce Boris était l’ancien secrétaire administratif du Politburo, puis en 1923 (à 23 ans) le secrétaire direct de Staline. « Mes fonctions m’ont appelé pendant plus d’un an et demi à le voir et à lui parler plusieurs fois par jour ».

Pour son secrétaire, Staline est un être grossier, antisémite notoire, dur, rusé, et surtout rancunier à l’extrême. Il est cependant désintéressé (pas comme Poutine qui aime l’argent) et maître de soi – il ne s’emporte jamais et en est d’autant plus dangereux. Il a « un gros bon sens de paysan » qui comprend le mécanisme du pouvoir et choisit le parti plutôt que les idées. Ce qui manquera toujours à Trotski, intellectuel brillant et organisateur hors pair, mais «plutôt un romantique et un homme posant seulement au chef politique [plus] qu’un chef réel et réfléchi. »

Ces portraits rappellent furieusement le combat Le Pen-Mélenchon dans le cirque actuel de l’Assemblée nationale. Autant Le Pen joue les Staline avec un gros bon sens paysan et l’accent mis sur le maillage du parti plus que sur les idées (courtes), autant Mélenchon joue les Trotski avec son agitation permanente, ses provocations de tribun. Staline : « son intelligence est des plus ordinaires et son instruction est très rudimentaire » On peut en dire autant de Marine Le Pen, réputée plus fêtarde en ses jeunes années que férue d’excellence universitaire. Mais, comme Trotski ou Mélenchon, et plus que son père Jean-Marie, Marine Le Pen s’est convaincue (ou a été convaincue par les brillants seconds qu’elle a usé) que « la victoire restera à celui qui est le maître de l’organisation du parti et non à celui qui préside à la politique ».

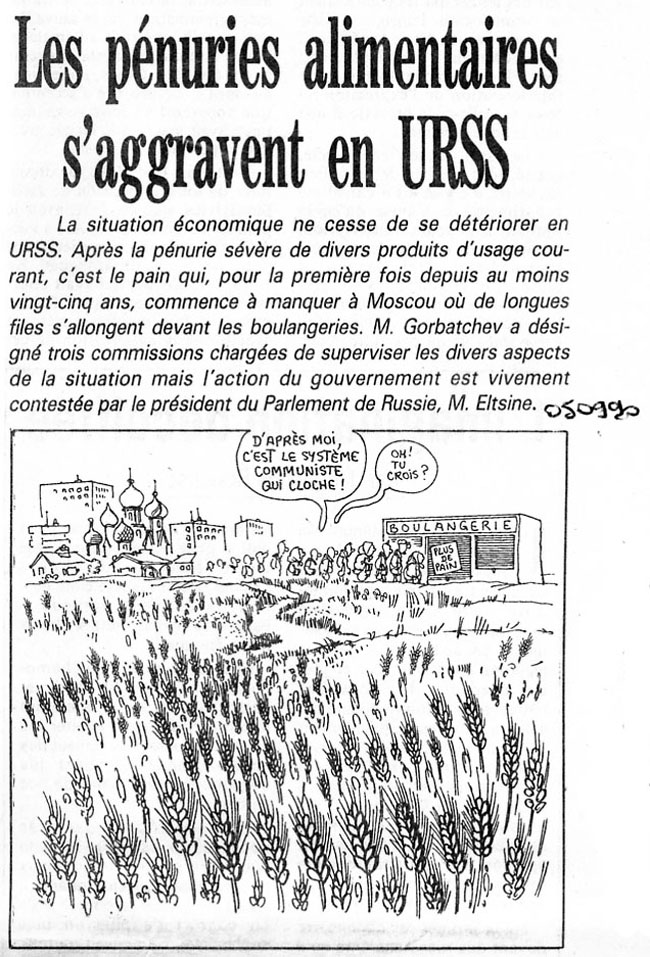

Marine Le Pen semble comprendre assez mal les dossiers, comme Staline selon Bajanov. « Il ne lit presque rien », dit-il de Staline. Rusé, le Géorgien avait recours à une manœuvre : « Il prêtait une oreille attentive à tous les rapports et à tous les débats et se gardaient d’intervenir avant la clôture de la discussion et avant que chacun n’eût pris définitivement position. Sachant dès lors de quel côté pencherait la majorité, il prenait la parole l’un des derniers et proposait un compromis que chacun était disposé à accepter. Ce tour d’adresse lui réussissait d’ordinaire. C’est ainsi que peu à peu, la ruse se répétant sans cesse, tous ses collègues, bon gré mal gré, se trouvèrent enclins à accorder à ses interventions et propositions bien plus de poids qu’elle n’en avait réellement, et cet homme, qui ne comprenait pas grand-chose aux questions soumises au Bureau politique, arriva à se parer d’une autorité personnelle assez éclatante » p.245 de l’édition originale 2011.

« La seule chose dont il s’occupe est à laquelle il s’adonne avec une extrême attention est le choix des hommes sur lesquels il pourra compter le cas échéant, en les nommant au poste les plus éminents de l’appareil du parti et du gouvernement » p.250. Pas Mélenchon, qui n’est plus député, n’a pas créé de parti mais seulement un « mouvement » autour de sa seule personne, dont il change les pions à son gré sans souci de leurs compétences ou de leur notoriété, mettant là encore le foutoir dans l’organisation – mot qu’il semble avoir en horreur.

Mélenchon ressemble, en bien plus pâle copie, à Trotski, que Bajanov décrit ainsi : « Chacun sait qu’il est un excellent orateur, qu’il a toutes les qualités du tribun populaire, sans parler de sa valeur comme publiciste. Ajoutons qu’il connaît fort bien les questions politiques. Mais si on étudie le personnage de plus près, on s’aperçoit que malgré ses talents, il est plutôt un romantique et un homme posant seulement au chef politique, qu’un chef réel et réfléchi. Il est très significatif qu’un individu borné comme Staline a compris l’importance [de] l’appareil du parti, alors que malgré ses talents, Trotski n’y a rien distingué, n’a pas su s’orienter dans la situation modifiée et, fidèle aux anciennes habitudes du temps de Lénine, il a surestimé l’importance de la politique et par suite a été vaincu très facilement » p.261.

Mélenchon se met tout le monde à dos, y compris dans son propre camp. Sa stratégie politique de choisir un électorat plus populaire encore que populaire, préférant les immigrés et leurs descendants « damnés de la terre » aux ouvriers devenus petit-bourgeois, lui aliène la gauche traditionnelle, plus volontiers syndicaliste et social-démocrate. Lui continue à faire du Mitterrand, assénant les Grands principes, les citoyens préfèrent l’efficacité des actes. Lui vilipende par les mots (ah, le repoussoir horrifique de la « préférence nationale »!), les votants préfèrent bien nommer les choses (il est de bon sens de préférer ses citoyens aux étrangers, cela se pratique dans tous les pays). Marine Le Pen, elle, attend. Via l’activité de terrain de son parti qui arpente les provinces depuis des décennies, elle dispose d’un socle solide de déçus prêts à voter pour le RN qui n’a encore jamais été essayé au pouvoir.

Je ne suis personnellement en faveur ni de l’une, ni de l’autre, mais je comprends l’analyse des Français qui votent. Après les attentats islamistes de Charlie et du Bataclan, les émeutes de jeunes arabes pillards des banlieues, les assassinats de profs par des fanatiques dopés à la religion, le terrorisme du Hamas et ses répercussions en Europe sur l’antisémitisme assimilé au rejet de la violente riposte armée d’Israël, les clandestins immigrés recueillis de Fréjus évaporés sans contrôle, le constat évident que la population de certaines villes se colore à grande vitesse – les Français en majorité ont la conviction que la maîtrise des flux migratoires devient urgente et essentielle. Car s’il n’y a qu’environ 10 à 12 % « d’étrangers » en France selon les statistiques officielles, les étrangers devenus français par naturalisation, ou qui ont fait une pléthore d’enfants nés en France, ne sont plus comptés comme étrangers. Mais ils restent attachés à leurs racines, ce qui est normal – sauf lorsque leur religion intolérante, prêchée par des imams qu’on laisse faire (contrairement aux Italiens), rendent une partie d’entre eux inintégrables et incompatibles avec la république.

Ce n’est pas que les Français soient « contre » l’immigration, ni a priori contre la religion musulmane (contrairement à ce que l’histrion d’extrême-gauche veut faire croire), ni qu’ils acceptent de moins en moins des « étrangers » chez eux – mais ils veulent que leur arrivée et leur intégration soit maîtrisée, et que la religion reste cantonnée dans la sphère privée. Que la loi définisse les règles et que la loi soit respectée. Et foutre des Grands principes ! comme aurait dit le Père Duchesne, la feuille révolutionnaire d’Hébert, le radical sans-culotte. Que Mélenchon ne le comprenne pas et que Le Pen s’y laisse porter montre qui des deux comprend le mieux la politique et ses mécanismes. Ce qui compte n’est-il pas d’arriver au pouvoir ?

Bruno Fuligni dir., Dans les archives inédites des services secrets – Un siècle d’espionnage français 1870-1989, 2011, Folio 2014, 672 pages, €12,20

Commentaires récents