L’écrivain japonais écrit ici ses Mots (1964), sur l’exemple de Sartre dont la mère n’avait pas de droits sur lui et dont le grand-père était autoritaire. Comme Sartre, Mishima a vécu enfant la mémoire des mots avant celle de la chair. Élevé en couveuse par une grand-mère despotique et irascible, il lui était formellement défendu d’aller jouer au soleil et de se colleter demi-nu avec les autres garçons – comme le font tous les enfants normaux. Il s’est mis à nier la réalité par l’imagination, remplaçant les sensations par les mots, construisant une réalité imaginaire par les livres.

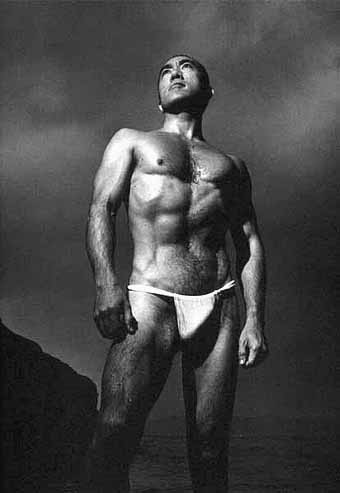

La rééducation de Mishima, une fois sa grand-mère décédée et sa majorité obtenue, a été celle du corps : il lui a fallu réapprendre à « parler » en remplaçant les mots par le jeu des muscles et les concepts abstraits par les actes concrets. « C’est en 1952 [à 27 ans], sur le pont du navire où j’accomplis mon premier voyage à l’étranger, que j’échangeais avec le soleil la poignée de main la réconciliation » p.28. Il valorise Icare, rêve de liberté, d’élévation, de gloire dans la mort – comme les phalènes se brûlent à la flamme. Le soleil est le père absolu, symbole de l’empereur au Japon, grand Tout de l’énergie bouddhiste dans lequel toutes les créatures s’immolent. Le soleil caresse et bronze, l’acier muscle et tranche (celui des haltères et celui du sabre) ; les deux lui ont appris la réalité de la vie, dont l’ultime est la mort.

Ce que l’exercice physique révèle, c’est l’énergie, colletée pour de vrai avec le réel, et la fraternité de l’équipe, qui souffre de concert pour un même but. Après le sport, le corps épanoui donne un sentiment de puissance, le physique irradie l’intellect – tout comme Nietzsche philosophait en marchant. L’adversaire au kendo est une réalité, non une idée : « les idées ne regardent pas qui les regardent ; les choses, oui » p.50. La « conscience parfaite » (le satori des arts martiaux) est « le point de contact où la valeur absolue de l’état conscient et la valeur absolue du corps s’adaptaient exactement l’une à l’autre » p.51. Mais cette victoire d’un bref instant ne fait prendre conscience que d’une chose : la mort. L’être ayant atteint ce point n’y peut rester, l’humain n’est pas dieu ; il ne peut que retomber, avec cette déchéance qui vient avec l’âge. Il compense un temps avec « le sentiment radieux d’être semblable aux autres » p.118, corps d’énergie souffrant identique à ceux de l’équipe. Les mots sont personnels tant chacun y met sa définition précise ; les muscles sont universels car ils agissent mécaniquement pareils, effaçant les individualités.

Les muscles « sont, à l’évidence, dépourvus de signification d’un point de vue pratique, et un beau corps musclé est, pour la plupart des esprits utilitaires, aussi superflu qu’une éducation classique » p.34. C’est vrai dans les années 1960 et 70, où Mishima écrit – aujourd’hui, le narcissisme adolescent et la quête à l’âge mûr de l’éternelle jeunesse, désirée sexuée polymorphe, fait adorer le corps musclé des hommes ou bien roulé des femmes, dans ces selfies projetés sur le fesses-book et autres miroirs des « réseaux sociaux ». Or, pour Mishima, l’œuvre d’art est conforme à l’idéal d’Apollon, dont une statue ornait son jardin : « la forme enveloppant la force, associée à l’idée que l’œuvre doit être organique, de toutes parts rayonnant la lumière » p.38. Mais l’œuvre la plus belle rappelle la mort – cette synthèse : « En prétendant capter la vie, le sculpteur [grec du conducteur de Delphes] ne l’a atteinte qu’en son instant suprême » p.57. Instant que répétera l’ultime, où se rejoignent voir et exister : « Le sang s’écoule, l’existence est détruite et les sens anéantis accréditent pour la première fois l’existence conçue comme un tout, comblant l’espace logique entre voir et exister… C’est cela, la mort » p.91. Mishima confesse sa dette à l’égard de la conception occidentale grecque plus qu’à l’égard de la philosophie bouddhiste. « C’est le sens mystérieux d’une mort à la fleur de l’âge que les Grecs enviaient comme le signe que l’on était aimé des dieux » p.96.

Où il retrouve son fantasme favori, saint Sébastien, éphèbe centurion criblé de flèches pour fidélité à sa tradition, sur lequel il a pour la première fois éjaculé quand il avait 12 ans (voir Confession d’un masque). Cette tension durant la vie est le but de l’écrivain : « Pour me garder contre l’imagination et sa servante, la sensibilité, j’employais l’arme du style. La tension de la vigile nocturne (…) voilà ce que je recherchais dans l’écriture » p.65. A l’image des Grecs antiques, « ressusciter le vieil idéal japonais, où se combinaient les lettres et les arts guerriers, l’art et l’action » p.66.

Mais avec cette maniaquerie dont l’excès est typiquement japonais : « je menai une vie que d’autres récuseraient, certes, comme obsession délirante. Du gymnase à la salle d’escrime, de la salle au gymnase… » p.104. Névrose obsessionnelle, aurait diagnostiqué l’inventeur de la psychanalyse. Névrose collective, dirait le sociologue, car ce n’est que par « la souffrance partagée (…) en partageant la souffrance de l’équipe – que le corps pourrait s’élever à cette hauteur d’existence auquel l’individu seul ne pouvait jamais atteindre » p.119. Des 47 rônins aux kamikaze de 1945, Mishima n’a de cesse d’en appeler au tragique de l’existence, à la mort collective en beauté, ivre de jeunesse et d’énergie vitale. Ce néant qu’il propose in fine, ce nihilisme durant la vie, est probablement le reflet de sa névrose intime. Jamais il ne parle de cette grand-mère castratrice qui l’a tordu petit, l’empêchant d’être « normal », corps et esprit, sensation et sensualité, être en développement harmonieux qui fait l’expérience du monde dans la nature, avec les autres.

Le Soleil et l’acier est un peu filandreux, Mishima n’est pas intellectuel ; il est probablement doublé d’obscurité du fait de la traduction du japonais en anglais, puis d’anglais en français. Les seules pages lumineuses sont celles de l’expérience de vol en avion de chasse F104, ce « glaive du firmament » (p.132), ce « phallus d’argent effilé » (p.135), précédant un poème sur Icare. Jung a montré ce que les rêves de vol avaient de compensatoires mais, en ce qui concerne la réalité, Mishima n’hésite pas à écrire : « Bientôt, j’allais savoir ce que ressentait le spermatozoïde à l’instant de l’éjaculation » (p.135). Il a su : la gloire suivie instantanément du néant – très peu s’incarneront.

Pagination indiquée = celle de l’édition Gallimard collection Du monde entier, 1987, en 140 pages.

Yukio Mishima, Le soleil et l’acier, 1967, traduit de l’anglais par Tanguy Kenec’hdu, Gallimard Folio 1993, 120 pages, €5.89

Les œuvres de Yukio Mishima sur ce blog

Commentaires récents