Ce roman m’avait ému et captivé lorsque je l’ai lu pour la première fois à 14 ans, âge d’extrême sensibilité. Il réunissait alors tout ce qui avait enchanté mon enfance : la nature vierge, les animaux sauvages, l’amitié et l’amour, le courage et l’honneur, l’orgueil et la tragédie…

Le narrateur, un double de l’auteur sans le dire, visite le parc royal d’Amboseli au Kenya alors sous protectorat anglais. Il s’éveille au matin avec un tout petit singe apprivoisé, Nicolas, qui lui soulève une paupière pour voir s’il dort, puis rencontre sur la véranda une gazelle minuscule qui vient lui lécher la main, Cymbeline. La nature lui est propice et il va à la rencontre de la vie sauvage qui s’ébat au loin dans la savane… jusqu’à ce qu’il soit brutalement arrêté par une voix atone qui lui dit stop. C’est celle d’une petite fille de 10 ans, Patricia, la fille de l’administrateur du parc John Bullit.

Vêtue d’une salopette pâle, coiffée en boule comme un garçon, la fillette sait parler plusieurs langues africaines et le langage des animaux. Elle est la vie sauvage personnifiée, la fierté de son père que son passé de chasseur n’a jamais conduit à connaître cette harmonie. Patricia est tombée dans la nature toute petite, élevée avec un lionceau gros comme le poing qui vagissait dans un buisson. La boule de poils est devenue grand lion adulte, nommé King évidemment. Il est reparti vers la savane mais ne manque jamais, chaque jour sous un arbre, de venir saluer Patricia et parfois son père qui l’a sauvé et dont il se souvient.

Mais l’humain dans la nature n’est pas un animal comme les autres, contrairement à ce que croit encore naïvement Patricia, restée enfant (et les écolos urbains). Outre qu’il est un singe nu qui doit à son industrie de pouvoir se nourrir, se protéger et se vêtir, l’être humain dépend des autres, de la horde sociale et de ses rites, pour exister. Même la tribu masaï, qui vit de presque rien, d’un troupeau de vaches étiques nomades et de huttes éphémères de branchages et de bouses, possède sa culture hors nature et ses traditions d’initiation. Tel est le tragique de cette histoire qui finit mal. Le bonheur harmonique avec la vie sauvage n’est pas possible, malgré les utopies naturistes et écologiques. L’humain est social, il doit aménager son milieu et se faire reconnaître des siens.

Patricia se trouve donc écartelée entre une mère, Sybil, qui veut la civiliser comme elle-même le fut en pension convenable pour qu’elle puisse tenir son rang dans la société anglaise de son temps, et l’éphèbe masaï Oriounga qui doit tuer un lion selon les traditions de sa tribu pour devenir homme. L’Anglaise et le Masaï sont les deux extrêmes de l’existence humaine entre lesquels Patricia fait encore candidement le grand écart. Par amour pour sa mère, elle apprend bien ses leçons et regarde les photos de sa jeunesse civilisée ; par défi pour le guerrier noir, elle se pavane avec son lion et le provoque, car il veut l’épouser selon les coutumes de sa tribu qui marie les filles dès 9 ou 10 ans. La « sauvagerie » (avec des milliers d’années de traditions derrière elle) et la « civilisation » (avec son progrès, un niveau de vie amélioré mais une prédation de plus en plus massive et brutale) s’affrontent dans un processus tragique dont le père, un hercule à toison rousse qui lutte par jeu avec le lion, est le point de bascule.

John Bullit (de bull, le taureau ou le mâle) est heureux d’observer les animaux et de voir sa fille heureuse ; mais il aime sa femme et est malheureux de voir son angoisse pour l’avenir telle une Cassandre qui prédit le pire (Sybil est une sybille). Patricia de son côté (de pater, le père), éprouve un amour incestueux pour son papa qu’elle reporte sur son lion ; ils ont tous deux la même toison solaire et la fillette fourrage et s’agrippe à la poitrine velue de son père dépoitraillé en permanence par excès d’énergie, tout comme elle fourrage et s’agrippe à la crinière de King. Petite femelle, elle fait des deux ce qu’elle veut. Jusqu’au drame.

Car l’enfance ne sait pas que le monde sauvage n’est pas le monde civilisé, que l’univers animal n’est pas celui de l’humain, que les pulsions naturelles peuvent tuer. A force d’exciter par jeu le lion et le morane, orgueilleux de sa jeunesse élancée et superbe mâle de sa tribu, elle suscitera l’affrontement inévitable entre Oriounga et King et les deux seront tués. Le Masaï par le lion, le fauve par le gardien du parc John, dont la morale comme la loi est de préserver avant tout la vie humaine. Décillée d’un coup, sortant brutalement de l’enfance, Patricia choisira la pension à Nairobi et exigera que ce soit le narrateur, en médiateur neutre comme le chœur antique, qui l’y emmène. L’illusion enfantine « du temps où les bêtes parlaient », dont Disney fera une guimauve yankee, se dissipe. Le tragique est que, pour devenir humain, il faut quitter le naturel sauvage.

L’enfant est allée trop loin et la réalité des choses et des êtres lui rappelle les limites, tel un couperet : la démesure est ce qui perd les humains dans toutes les civilisations. Le morane a outrepassé ses facultés magnifiques en affrontant seul le lion alors que la tradition le voulait en bande ; la fillette a cru pouvoir manipuler King pour affirmer son pouvoir sur les mâles sans percevoir le jeu dangereux auquel elle se livrait. Pour la première fois, devant King et Oriounga, elle a peur ; elle apprend ce qu’est la mort. La liberté n’est jamais totale mais doit composer avec les autres et le milieu. Patricia n’est pas une lionne qui élève, fraternise, épouse un lion, mais une fille des hommes qui doit faire sa place parmi les siens ; Oriounga n’est pas le nouvel Hercule masaï vainqueur du lion de Némée mais un éphèbe solitaire que son orgueil châtie. Des deux côtés, le péché originel est l’orgueil : celui de coucher avec son père pour Patricia, celui de tuer le père pour Oriounga. Une balle tranchera le nœud gordien, principe de réalité qui rappellera à tous qui est le vrai père et le gardien. Ce n’est la faute de personne mais une destinée tissée des actes de chacun, « provoquée, appelée, préparée d’un instinct têtu et subtil » p.1121 Pléiade.

Je n’avais pas perçu tout cela à 14 ans bien sûr, mais cet arrière-plan profond agissait dans ma conscience sans que je le soupçonne. Par-delà l’aventure d’une fillette de 10 ans dans la savane, au-delà de son amour avec un lion, tous les grands mythes humains se profilaient : le paradis terrestre, le péché d’orgueil ou la démesure, le processus de civilisation, le courage et la peur.

Issu de son voyage au Kenya en 1954 raconté dans La piste fauve, Kessel a eu l’idée de ce roman tragique par l’histoire d’un amour entre une fillette et un lion racontée par l’administrateur réel du parc Amboseli, le major Taberer. Il change les physiques et les caractères comme les noms, il les enrobe d’une fiction romanesque et de son admiration d’enfance pour le lion – et les ouvre à l’universel. Mais la base est bien réelle, comme toujours chez Kessel. C’est ce qui fait le pouvoir de ses œuvres et son envoûtement : il dit vrai.

Joseph Kessel, Le lion, 1958, Gallimard Folio 1972, 256 pages, €9.95

Joseph Kessel, Romans et récits tome 2 : Au grand Socco, La piste fauve, La vallée des rubis, Hong-Kong et Macao, Le lion, Les cavaliers, Gallimard Pléiade 2020, 1808 pages, €67.00

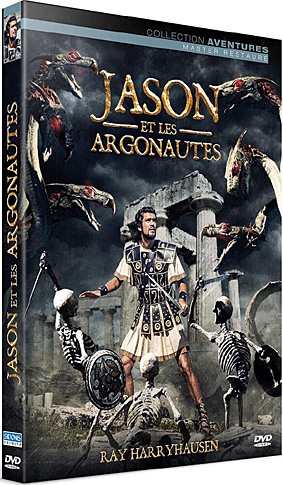

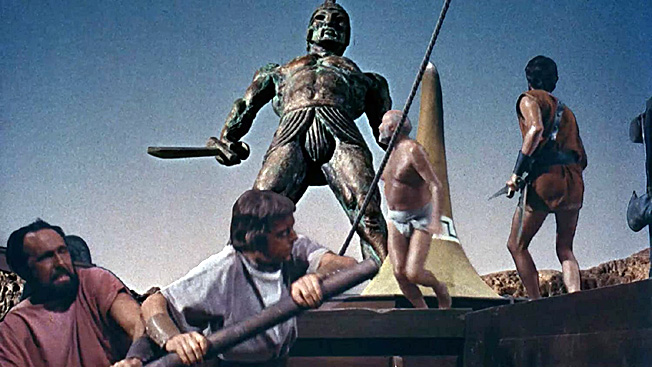

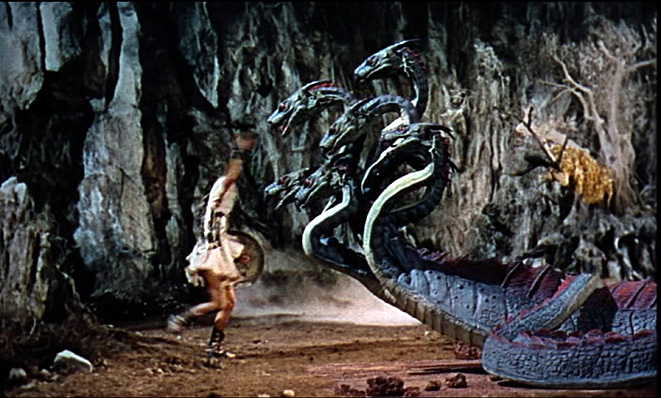

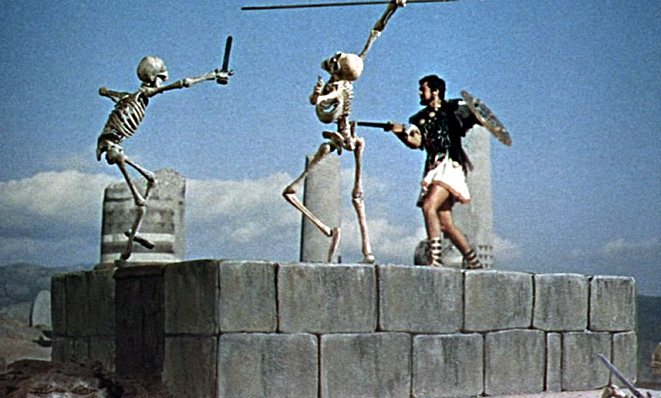

Film américain de 1962 sur YouTube (en anglais et sans sous-titres, contrairement aux annonces à la Trump) une jolie fillette mais préférez le livre

Commentaires récents