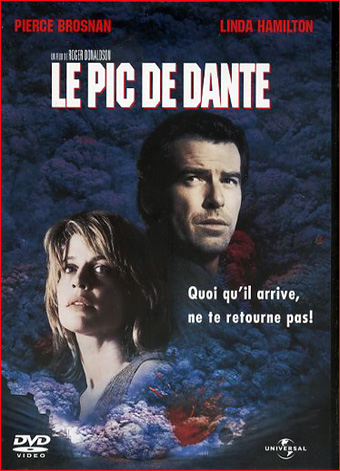

Un film catastrophe sans le « trop » qui caractérise souvent le genre aux Etats-Unis, avec des effets spéciaux spectaculaires (trop visibles en blu-ray, mais la technique n’existait pas en 1997). L’aventure, sans temps mort, se double d’une romance traditionnelle entre deux blessés de la vie, le géologue meurtri et la maire de la commune, divorcée. Elle se complète – à l’américaine – par une ode à la famille où le couple se reconstitue pour le plus grand bien des enfants, un garçon et une fille – plus un chien.

Nous sommes dans l’État de Washington au nord-est des Etats-Unis et un volcan éteint depuis 7000 ans manifeste des signes de réveil. Le pic de Dante n’existe pas mais la chaîne des Cascades oui. Et parmi cette chaîne le Mont Saint Helens, volcan qui s’est réellement réveillé le 20 mars 1980 avant d’exploser le 18 mai. Harry (Pierce Brosnan) est le meilleur élément du service de veille géologique américain dirigé par un gros roux politique (Charles Hallahan) ; il a perdu la femme qu’il aimait quatre ans auparavant dans l’éruption d’un volcan en Colombie, parce qu’elle est partie trop tard de la zone de danger et il ne veut désormais plus prendre de gants lorsque la vie humaine est en jeu.

Lorsqu’il parvient dans la bourgade de Dante, classée deuxième des Etats-Unis pour la qualité de la vie des villes moins de 20 000 habitants, une grande fête est organisée en cet honneur. Harry, envoyé pour contrôler l’évolution du volcan, intervient en trublion lorsqu’il constate l’élévation de l’acidité de l’eau et deux morts par brûlures et acides pour s’être baignés entièrement nus (péché mortel en Amérique puritaine) dans une source chaude brutalement perturbée par l’activité volcanique (vengeance du diable). Il empêche d’ailleurs in extremis Graham déjà en slip (Jeremy Foley), le fils de 13 ans de la maire Rachel (Linda Hamilton), de plonger dans la Source de l’enfer comme il a l’habitude de le faire avec sa sœur de 10 ans (Jamie Renée Smith).

La maire convoque le conseil municipal pour discuter d’un éventuel plan d’évacuation au cas où, mais la politique s’en mêle et nombre de nantis râlent contre la rumeur et la panique possible qui vont faire fuir un gros investisseur et tous les touristes. Le chef de Harry, plus politicien que scientifique, opte pour la prudence. A l’américaine, l’équipe dotée de gros moyens s’installe pour une dizaine de jours et installe des capteurs un peu partout. Mais le volcan se tait, en rémission peut-être.

Evidemment, ce qui devait arriver arriva : le volcan se réveille, dégorge ses coulées de lave et ses panaches de cendres, avant que le pic n’explose dans une grandiose apocalypse. Harry avait prévenu… mais la politique et les intérêts économiques ont prévalus, engendrant cette panique qu’on voulait éviter, nombre de morts et la destruction totale de la charmante bourgade. Les natifs, trop confiants dans leur montagne, n’ont pas su changer d’avis à temps. Harry l’explique par le syndrome de la grenouille : plongée dans l’eau bouillante elle fuit, mais plongée dans l’eau tiède, elle ne sent pas la température s’élever progressivement… Le portrait de la grand-mère butée (Elizabeth Hoffman) est à cet égard particulièrement significatif de ces imbéciles qui se croient les plus forts parce qu’installés depuis des lustres. Leur orgueil les perd, ce qui est très biblique.

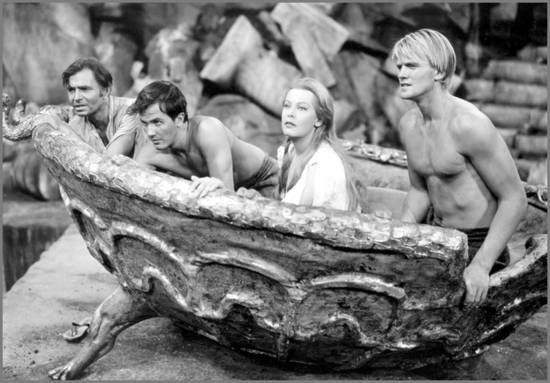

Pour faire une histoire, rien de tel que les enfants. Graham explore une mine interdite avec ses copains, puis conduit la voiture de sa mère pour aller chercher la grand-mère entêtée sur la montagne, Harry et Rachel sont obligés de les poursuivre avec le gros 4×4 de la mission, la coulée pyroclastique défonce la maison, la famille se réfugie sur une barque métallique qui fuit sur le lac mais l’acidité la ronge, un autre 4×4 de gardes forestiers est réquisitionné et ses pneus brûlent sur la lave non refroidie, le nuage de cendres incendiaires poursuit le véhicule tandis que Harry, au volant, ordonne aux gamins de ne pas se retourner. Il fonce dans la mine qu’il connait grâce au garçon désobéissant pour protéger toute la famille. Là il se comporte en père attentionné, racontant une belle histoire aux deux enfants pour l’après.

Il y aura happy end mais je ne vous révèle rien, sinon que nous sommes toujours en Amérique et que, sans technologie, les humains seraient bien dépourvus. La morale aussi est sauve parce que le chef incrédule Paul perd la vie pour avoir nié la réalité…

DVD Le pic de Dante (Dante’s Peak) de Roger Donaldson, 1997, avec Pierce Brosnan, Linda Hamilton, Jeremy Foley, Jamie Renée Smith, Charles Hallahan, Grant Heslov, Elizabeth Hoffman, Universal Pictures 2006, 104 mn, €6.99

Commentaires récents