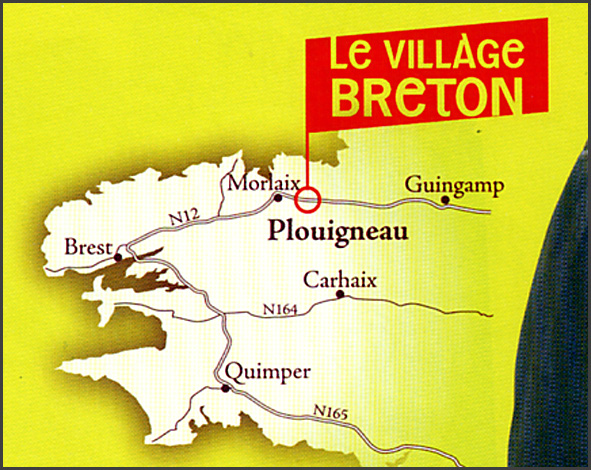

Non loin de Morlaix, sur la D172, existe le bourg de Plouigneau. L’ancien maire, agriculteur en retraite, a collectionné les instruments agricoles depuis son grand-père. Lorsqu’il s’est retiré, il a aménagé dans l’ancien corps de ferme familial un écomusée sur un siècle de vie rurale en Trégor. Les bâtiments ont été rachetés et complétés par la commune, mais toutes les collections appartiennent encore à l’inventeur.

C’est moins le quotidien d’autrefois, visible dans l’école primaire comme dans les pièces à vivre et à dormir du corps de ferme, que l’évolution des techniques agricoles qui fascine le visiteur.

C’est moins le quotidien d’autrefois, visible dans l’école primaire comme dans les pièces à vivre et à dormir du corps de ferme, que l’évolution des techniques agricoles qui fascine le visiteur.

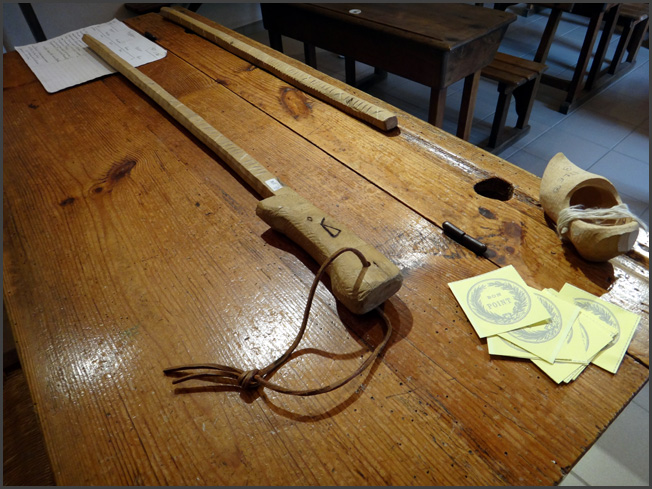

Certes, tout adulte de 50 ans élevé en province, aura le brin de nostalgie de rigueur pour les pupitres à banc, percés de leur encrier de porcelaine dans lequel on versait l’encre violette pour y tremper la plume. Il fallait être « soigneux », « propre » et « attentif » – toutes ces vertus petite-bourgeoises inculquées au peuple rustre des campagnes à coups de règle. L’instituteur, qu’on appelait le Maître, n’était pas tendre avec les préadultes qu’on n’appelait pas encore préados. La société non plus, qui se faisait un devoir de les « dresser ». La trique sur le bureau d’un côté, les bons points qui donnaient droit aux images de l’autre (3 bons points pour 1 image, 3 petites images pour 1 grande était le tarif).

Certes, tout adulte de 50 ans élevé en province, aura le brin de nostalgie de rigueur pour les pupitres à banc, percés de leur encrier de porcelaine dans lequel on versait l’encre violette pour y tremper la plume. Il fallait être « soigneux », « propre » et « attentif » – toutes ces vertus petite-bourgeoises inculquées au peuple rustre des campagnes à coups de règle. L’instituteur, qu’on appelait le Maître, n’était pas tendre avec les préadultes qu’on n’appelait pas encore préados. La société non plus, qui se faisait un devoir de les « dresser ». La trique sur le bureau d’un côté, les bons points qui donnaient droit aux images de l’autre (3 bons points pour 1 image, 3 petites images pour 1 grande était le tarif).

Mais il y avait les « leçons de choses », les problèmes pratiques (de train, de robinet, de surface de champ… tout ce qui parlait immédiatement aux esprits gamins). Il y avait aussi l’Histoire de France et ses images d’Épinal, la géographie des départements et les « sciences naturelles » dont de grands panneaux détaillaient le vocabulaire et les parties.

Mais il y avait les « leçons de choses », les problèmes pratiques (de train, de robinet, de surface de champ… tout ce qui parlait immédiatement aux esprits gamins). Il y avait aussi l’Histoire de France et ses images d’Épinal, la géographie des départements et les « sciences naturelles » dont de grands panneaux détaillaient le vocabulaire et les parties.

Après l’écurie, l’étable et sa laiterie, la soue (où sont aujourd’hui parqués des lapins noir et blanc), l’école… dans le sens de la visite. Au-dessus de la soue, la chambre du gardien à cochons, un lit, une chaise et un clou à vêtements : l’adolescent vivait dehors.

Après l’écurie, l’étable et sa laiterie, la soue (où sont aujourd’hui parqués des lapins noir et blanc), l’école… dans le sens de la visite. Au-dessus de la soue, la chambre du gardien à cochons, un lit, une chaise et un clou à vêtements : l’adolescent vivait dehors.

Puis l’aire de jeux bretons, la buanderie où trône une collection de fers à repasser de toutes tailles, y compris la pince de homard pour les dentelles et la résistance longue à brancher pour les cravates !

Puis l’aire de jeux bretons, la buanderie où trône une collection de fers à repasser de toutes tailles, y compris la pince de homard pour les dentelles et la résistance longue à brancher pour les cravates !

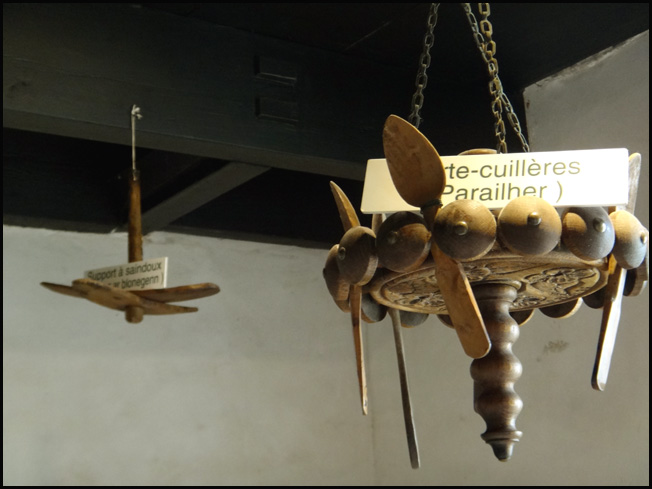

La cuisine version XIXème possède cheminée et vaisselier, support à cuillères et support à saindoux pendus au plafond.

La cuisine version XIXème possède cheminée et vaisselier, support à cuillères et support à saindoux pendus au plafond.

La cuisine version 1940 avec la cuisinière de fonte et l’abat-jour orné de perles, la TSF pour écouter Radio-Londres, le garde-manger en treillage et toujours le vaisselier.

La cuisine version 1940 avec la cuisinière de fonte et l’abat-jour orné de perles, la TSF pour écouter Radio-Londres, le garde-manger en treillage et toujours le vaisselier.

Les chambres à l’étage n’ont pas de toilettes ni de douche : on fait dans un seau à couvercle qu’on vide au matin, et sa toilette dans la cuvette avec le broc à eau, dans un réduit qui sert à l’habillage. Les lits clos servent à se protéger du froid humide.

Les chambres à l’étage n’ont pas de toilettes ni de douche : on fait dans un seau à couvercle qu’on vide au matin, et sa toilette dans la cuvette avec le broc à eau, dans un réduit qui sert à l’habillage. Les lits clos servent à se protéger du froid humide.

Un engin Motobécane tandem servait probablement aux jeunes à promener leur belle jusqu’aux foins, les jours d’été.

Un engin Motobécane tandem servait probablement aux jeunes à promener leur belle jusqu’aux foins, les jours d’été.

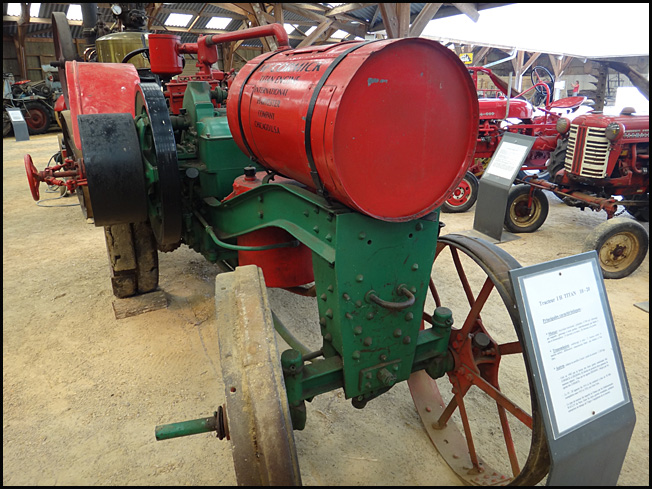

Tout un hangar est consacré à la culture de la terre, depuis la bêche et la binette jusqu’au tracteurs des années 1960, en passant par l’araire, la charrue tirée par les chevaux, la moissonneuse-batteuse, la tarare, et divers instruments de fer aux pointes agressives qu’on traînait sur les champs.

Tout un hangar est consacré à la culture de la terre, depuis la bêche et la binette jusqu’au tracteurs des années 1960, en passant par l’araire, la charrue tirée par les chevaux, la moissonneuse-batteuse, la tarare, et divers instruments de fer aux pointes agressives qu’on traînait sur les champs.

Les divers travaux agricoles sont représentés tels les labours, les semailles et les moissons, la fenaison, enfin les opérations de transformation que sont le battage, le séchage, le broyage, le triage, le teillage… On en apprend, des choses !

Les divers travaux agricoles sont représentés tels les labours, les semailles et les moissons, la fenaison, enfin les opérations de transformation que sont le battage, le séchage, le broyage, le triage, le teillage… On en apprend, des choses !

Une exposition temporaire était consacrée en juillet à la culture et au traitement du chanvre et du lin. Il existe deux graines : le lin textile et le lin oléagineux – le saviez-vous ? Moi non.

Une exposition temporaire était consacrée en juillet à la culture et au traitement du chanvre et du lin. Il existe deux graines : le lin textile et le lin oléagineux – le saviez-vous ? Moi non.

La charrue Brabant tirée par un cheval, inventée au milieu du XIXème siècle, était une avancée technologique : en acier trempé permettant des labours profonds de 40 cm, elle avait le soc tournant pour ne pas revenir au point de départ pour un nouveau sillon.

La charrue Brabant tirée par un cheval, inventée au milieu du XIXème siècle, était une avancée technologique : en acier trempé permettant des labours profonds de 40 cm, elle avait le soc tournant pour ne pas revenir au point de départ pour un nouveau sillon.

Le clou est le tracteur Titan Mac Cormick de 2.5 tonnes et de 8700 cm3, construit à partir de 1902, arrivé en France sur les pas des soldats américains de 1917. J’ai retrouvé avec plaisir le tracteur Renault type 3042 des années 1950 et 60, toujours orange, pas très puissant (2384 cm3) mais national. On le voyait partout dans les campagnes avant 1968.

Le clou est le tracteur Titan Mac Cormick de 2.5 tonnes et de 8700 cm3, construit à partir de 1902, arrivé en France sur les pas des soldats américains de 1917. J’ai retrouvé avec plaisir le tracteur Renault type 3042 des années 1950 et 60, toujours orange, pas très puissant (2384 cm3) mais national. On le voyait partout dans les campagnes avant 1968.

Suivent des ateliers d’artisans : menuisier, vannier, forgeron, maréchal-ferrant, cordonnier, bourrelier, couturière, coiffeur, boulanger, cafetier…

Suivent des ateliers d’artisans : menuisier, vannier, forgeron, maréchal-ferrant, cordonnier, bourrelier, couturière, coiffeur, boulanger, cafetier…

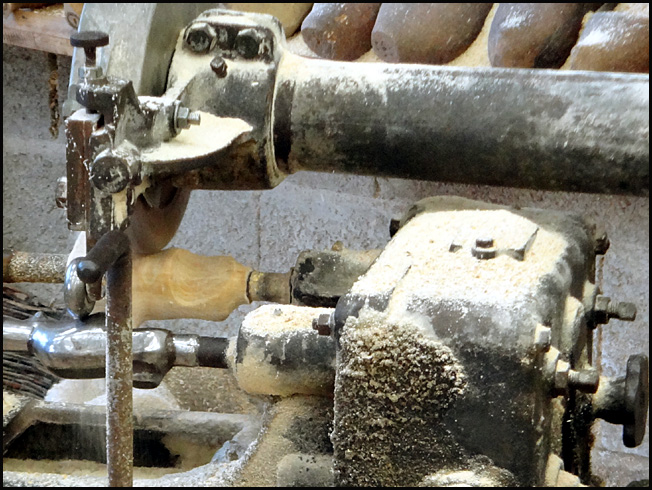

L’attraction des enfants est le sabotier, car deux artisans travaillent et font démonstration. Le hêtre est le meilleur bois aux sabots car il est dur. Mais pour le travailler, il faut le creuser frais, sinon il se fend. On conserve donc les billots dans l’eau avant de les tailler.

L’attraction des enfants est le sabotier, car deux artisans travaillent et font démonstration. Le hêtre est le meilleur bois aux sabots car il est dur. Mais pour le travailler, il faut le creuser frais, sinon il se fend. On conserve donc les billots dans l’eau avant de les tailler.

Tout se faisait à la main, mais l’ère des machines inventé la forme : un sabot du format désiré (grande, moyenne ou petite taille) est inséré sur un pivot ; un billot de bois sur l’autre. En tournant, la machine suit les contours de la forme d’un côté, et guide le galet attelé en tandem sur le bois de l’autre. Le sabot prend forme sous nos yeux sans intervention humaine. Reste alors à le creuser à la gouge électrique.

Tout se faisait à la main, mais l’ère des machines inventé la forme : un sabot du format désiré (grande, moyenne ou petite taille) est inséré sur un pivot ; un billot de bois sur l’autre. En tournant, la machine suit les contours de la forme d’un côté, et guide le galet attelé en tandem sur le bois de l’autre. Le sabot prend forme sous nos yeux sans intervention humaine. Reste alors à le creuser à la gouge électrique.

Ce qui aurait pu être un fastidieux verbiage écolo d’intellectuel aux champs (comme tant d’écomusées…) est ici passionnant parce que très pratique et avec peu de baratin explicatif. Pas de verbiage, ni de remontée aux calendes : c’est un paysan qui explique et tous comprennent de suite. Les outils et machines collectionnées ont tous servis et ça se voit. Nous ne sommes pas dans le respect sacré pour « la tradition », mais dans le souvenir du grand-père.

Ce qui aurait pu être un fastidieux verbiage écolo d’intellectuel aux champs (comme tant d’écomusées…) est ici passionnant parce que très pratique et avec peu de baratin explicatif. Pas de verbiage, ni de remontée aux calendes : c’est un paysan qui explique et tous comprennent de suite. Les outils et machines collectionnées ont tous servis et ça se voit. Nous ne sommes pas dans le respect sacré pour « la tradition », mais dans le souvenir du grand-père.

C’est sans doute cette atmosphère particulière, pratique et vivante, qui fait le charme de ce petit musée. Les ados explorent et les enfants questionnent, c’est bon signe !

Écomusée ‘Le village breton’, rue de la gare (près de l’église), 29610 Plouigneau, tél. 02.98.79.85.80

- Site habituel www.levillagebreton.fr / Nouveau site http://www.levillagebreton29.wordpress.com

- Ouvert tous les jours sauf le samedi, 10 à 12h et 14 à 18h / Fermeture de novembre à mars

- Adulte €4.80, ado 13-18 ans €3.50, enfants gratuits

- Des animations sont organisées tout au long de l’année (fête des fleurs, festival des belles mécaniques, fête du cidre, fête du lin…)

Commentaires récents