Stupeur ! A la lecture de cette étude austère au titre à rallonge d’un chercheur au CNRS de Nancy, je découvre que la doctrine en formation de l’Eglise de France, formulée dans les écrits de l’abbé de Cluny Pierre le Vénérable (1122-1157), contient en germe les doctrines ultérieures appliquées en France : L’Etat royal louisquatorzien, la volonté générale rousseauiste, la Terreur jacobine, le bonapartisme et ses avatars gaulliste et radical-socialiste jusqu’à Valls et Chevènement, et même la tentation du communisme ou du social-écologisme d’autorité qui pointe…

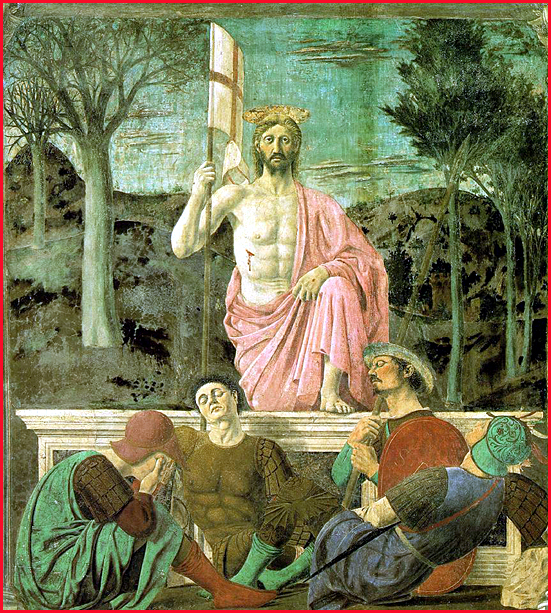

Mon étonnement demeure devant une telle exception idéologique française, cette globalisation sociale venue d’en haut qui ne lui permet pas d’admettre l’individualisme anglais, ni même le quant-à-soi luthérien ou calviniste suisse, scandinave ou allemand. Elle serait venue de l’an mille et de la soumission au papisme romain, à ce moment où l’Eglise établit les bases idéologiques de sa domination entre les allégeances féodales. Pour l’Eglise romaine, la féodalité médiévale est comme l’individualisme pour les jacobins et pour les gauchistes du XXe siècle : la tentation du diable – qu’il faut exorciser. L’Eglise de France conçoit le peuple chrétien comme une grande famille, de la cellule parentale à l’ordre seigneurial et royal, en passant par les liens spirituels et les relations de fidélité d’homme à homme. La charité doit irriguer l’ensemble du corps social, au miroir du sacrifice du Christ. Et le clergé en son Eglise se veut l’intermédiaire obligé du lien social ici-bas comme des rapports avec l’au-delà. Il indique aux humains les médiations nécessaires pour s’agréger en société : l’eucharistie manifeste le divin dans l’humain et permet la communion des fidèles, la morale du péché définie par l’Eglise régit les rapports entre les hommes, et les dons des riches pour assurer leur salut sont redistribués aux nécessiteux, « ayant-droits » et autres « exclus » de l’époque – à condition qu’ils se soumettent aux règles morales et cultuelles.

L’Eglise d’hier est devenue l’Etat d’aujourd’hui, avec le même rôle idéologique. La communion est le vote, la morale est la réglementation toujours volontariste, incitative et tatillonne, le don est l’impôt (dont celui, très symbolique, sur la fortune) et les taxes sont les dîmes dues à l’Eglise/Etat de par le « droit » (divin ou de « volonté générale »). Le salut est l’incantation permanente au « social », comme si tout tarissement de la redistribution rompait la sainte alliance avec on ne sait quel Dieu transcendant. Je ne peux que me demander pourquoi le contre-modèle américain, par exemple, très inégalitaire et qui s’en glorifie, continue d’attirer en permanence autant d’immigrants. Est-il cet « enfer » que les politiciens démagogues français nous agitent ?

La logique de l’Eglise de l’an mille, comme celle du communisme hier et du gauchisme écologiste d’aujourd’hui, est englobante, totalisante. Elle vise à contrôler la vie humaine pour le service du Royaume de Dieu, du Social ou de Gaïa la terre-mère. L’Eglise veut que le monde se confonde avec elle-même – elle n’est pas la seule, l’islam et le communisme aussi. D’où son intolérance, ses prescriptions morales, sa chasse aux hérétiques et aux « déviances ». Cela lui permet de définir son espace et la dynamique de son expansion. Un équilibre comme celui de l’Espagne judéo-islamo-chrétienne autour de l’an 1200 n’est pas la voie choisie ; sa fin est d’ailleurs décrite dans le roman de Gilbert Sinouhé Le livre de saphir, paru en 1996.

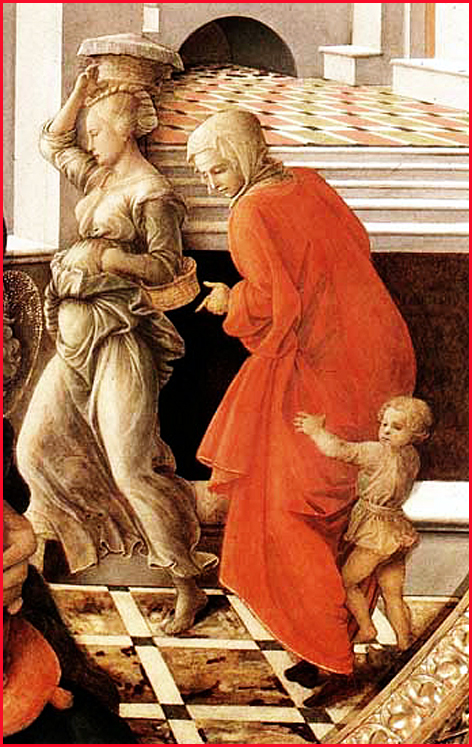

Pour Cluny, le Juif est un résidu de l’histoire, assassin du Christ et figé hors du temps dans le rôle du peuple témoin ; l’islam est un concentré diabolique qui récapitule toutes les hérésies et les déviances possibles, dont celles du sexe. L’Eglise, pas encore catholique, impose sa conception de l’ordre aux laïcs enserrés dans les liens du mariage et de la surveillance morale du curé, comme aux clercs chastes et obéissants sous peine de cachot et de fouet, qui doivent se consacrer sans mélange au divin. Les femmes, héritières de l’Eve biblique, sont considérés comme impures, tentatrices et diaboliques car elles ont ancré l’humanité dans la sexualité et le labeur (labourer la terre est analogue à labourer la femme pour faire germer la nature). Ceux que l’on rejette sont ainsi identifiés au corps : l’enfant non baptisé, la femme (avide et volontiers adultère ou prostituée), le Juif (attaché à la lettre qui tue tout esprit), le Sarrasin (voluptueux, adepte des harems, aspirant aux houris et aux échansons pour l’au-delà), l’hérétique (toujours considéré comme sexuellement déviant, sodomite ou obsédé). Comme sous Staline, on trouve toujours un écart à la ligne digne d’être réprimé pour alimenter la flamme du pouvoir.

La hantise sexuelle d’hier est aujourd’hui devenue celle de « l’argent ». La sublimation du sexe était conçue pour rendre les clercs plus proches du sacré, donc de contrôler les échanges de la société avec l’au-delà : la communion et la confession pour les vivants, les messes pour les morts. Ce sacrifice de la sexualité, comme une grâce divine, permettait aussi d’être légitime à définir qui faisait ou non partie de la communauté chrétienne. Aujourd’hui, les fonctionnaires ont remplacé les clercs et conservent le même rôle. Non enserrés dans les liens du capital et de la course à l’argent ils définissent « l’intérêt général » – curieusement comme celui du fonctionnaire moyen – et contrôlent l’impôt comme la redistribution – qualifiant de « riche » toute personne qui touche plus de 3470 € par mois, si l’on en croit un récent rapport. Cela ne serait pas moralement contestable si un contrepouvoir existait qui permettrait d’en débattre, mais l’Etat aujourd’hui comme l’Eglise d’hier prolifère et impose sans justification autre que celle de l’entre-soi, les partis idéologiques générant des politiciens technocrates qui mettent le Parlement à leur botte et contrôlent l’Administration. Créez un service et aussitôt une bureaucratie s’installe, qui étend ses pouvoirs comme l’huile fait tache, et produit ses règles propres pour justifier son existence. Il est très difficile ensuite d’en limiter les pouvoirs si le besoin initial qui l’a créé a changé.

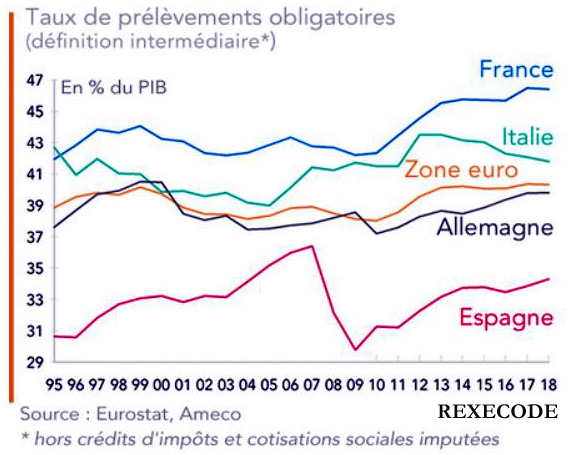

Cluny est mort parce que le monastère ne s’est jamais préoccupé de produire une quelconque richesse, mais seulement de redistribuer celle qu’on lui assurait par les dons. Il est une loi mystérieuse mais bien réelle qui montre que toute distribution voit le nombre de nécessiteux porté à croître alors que celui des donateurs reste limité. La société d’égaux parfait n’existe qu’en idéologie ; l’Eglise a fait peur aux croyants avec le diable et l’Enfer pour pressurer les dons et assurer son pouvoir. L’Etat-providence d’aujourd’hui agite le spectre des manifestations de masse, des blocages du transport ou de la révolution sociale pour arriver aux mêmes fins. Or nul ne peut redistribuer que ce qu’il a : sans production, ni impôts ni taxes, donc pas de manne à distribuer. La faiblesse du modèle français, issu de l’Eglise de l’an mille, est qu’une majorité de la population rêve d’être fonctionnaire plutôt que de produire, tandis qu’une majorité d’entrepreneurs qui ont réussi rêvent de quitter la France pour échapper à la voracité fiscale, l’une des plus élevée de toute l’OCDE.

Il serait peut-être temps de réviser un modèle qui a mille ans et qui est loin d’avoir montré son efficacité dans la modernité. Même le conservatisme a ses limites !

Dominique Iogna-Prat, Ordonner et exclure – Cluny et la société chrétienne face à l’hérésie, au judaïsme et à l’islam – 1000-1150, 1998, Champs Flammarion 2004, 508 pages, €11.00

Commentaires récents