La France, nation de commandement disent les historiens. Et quoi de mieux que Napoléon 1er pour l’incarner ? Mais, en 1815 à Waterloo, « morne plaine », les armées impériales sont vaincues par une coalition de l’Europe entière, sous la houlette des Anglais. Et non sans quelques trahisons côté français… Car des collabos, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Par jalousie, envie, ressentiment – tous ces beaux sentiments de la Morale du Bien qui excuse tout, n’est-ce pas ?

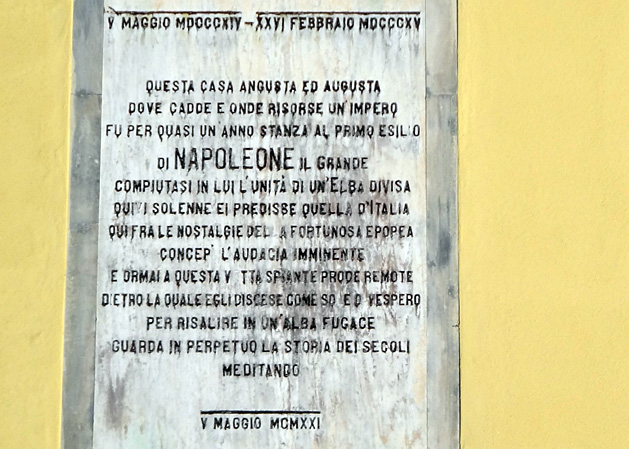

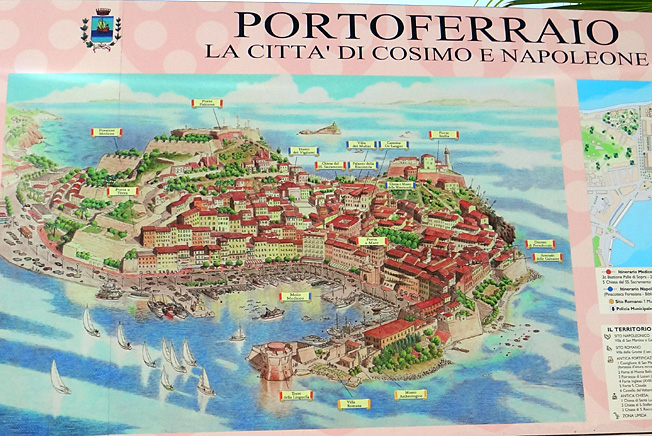

La pièce de théâtre en trois actes de Nathalie Ganem met en scène le nœud de l’histoire. Napoléon 1er, vaincu après les Cent jours, revient à l’Élysée plutôt que de rester parmi son armée. Il se croit la France, comme d’autres avant et après lui. Démesure de l’orgueil : si les Français lors du retour de l’île d’Elbe l’ont acclamé sur la route, c’était parce qu’ils en avaient assez du « roi » sempiternel et du vieux Louis XVIII réactionnaire. La Révolution était passée et l’empereur, malgré tout, l’incarnait. Mais aussi, suggère Fouché, ministre de la Police, parce qu’ils avaient peur de l’armée.

Sauf qu’ils en ont désormais assez des batailles incessantes contre le monde entier, de croire avoir raison contre tous et de la saignée d’un million d’hommes sur 30 millions d’habitants à l’époque, qui allait affaiblir la France durablement face à la future Allemagne. Assez de guerres et de conquêtes, enfin la paix ! C’est ce que Napoléon n’a pas compris. Il espère l’union nationale mais les Chambres ne sont pas prêtes à le lui accorder, car le peuple qui vote n’est plus prêt à le suivre.

La mobilisation générale finit par fatiguer la jeunesse ; l’enthousiasme des passions n’a qu’un temps. Un temps court. Sur le temps long, ce qui importe est la paix, la vie paisible au travail, la prospérité, la famille et les enfants. Choc entre la gloire et la durée, entre la jeunesse et la maturité, entre la guerre et la paix (Tolstoï s’y essayera dans une œuvre célèbre). Le peuple choisit plutôt une vie longue et terne à une vie courte et brillante. Le peuple n’est pas Achille.

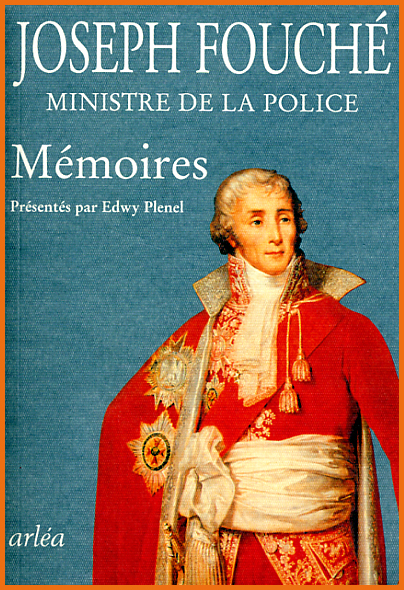

Fouché, fait duc d’Otrante en 1809, a manigancé l’abdication car il sent le peuple et suit tous les méandres de la chose du peuple, la république, par goût de la survie. Il a été et sera de tous les régimes et réchappera à tous. Joseph Fouché, né en 1759 en Bretagne et fils de matelot devenu capitaine, ami de Robespierre et franc-maçon, mitrailleur au canon des contre-révolutionnaires à Lyon (la guillotine allait trop lentement), est ministre de la Police sous le Directoire, le Consulat, l’Empire et la Seconde Restauration. Après l’abdication de Napoléon 1er en faveur de son fils Napoléon II (qui n’a que 5 ans), Fouché devient président du gouvernement provisoire et négocie avec l’Angleterre. Il remet sur le trône Louis XVIII et devient son ministre de la Police. Mais il a voté la mort de Louis XVI et finit par être rattrapé par son passé. Il mourra en exil en 1820 et brûlera ses archives, laissant des Mémoires arrangées.

Napoléon envisageait en 1815 un second coup d’État pour dissoudre les Chambres et instaurer une dictature temporaire en levant une nouvelle armée de 150 000 hommes. Mais à quel prix ? La France est exsangue et une guerre civile en plus de la guerre européenne la mettrait à genoux. Mieux vaut négocier avec l’ennemi avant d’être dominé (ce que tentera Pétain en 40).

Pour éviter l’affrontement de deux mâles dominants, l’autrice ajoute en féministe Hortense de Beauharnais, fille adoptive de Napoléon, qui lui conseille de négocier avec sa belle-famille de l’empire d’Autriche. Ce que le petit Corse parvenu refuse, comme de bien entendu. Sa femme et son fils sont réfugiés à Vienne, ils y restent.

Telle est l’histoire en trois actes du douloureux passage à la modernité. Elle est incarnée par le brillant dictateur et par le machiavélique ministre, chacun jouant son rôle, le premier de gloire et d’étendre les Lumières, le second de prospérité et des nécessaires adaptations. Hortense joue la Femme, celle qui incarne les valeurs de la famille et de la continuité. Mais ni l’un ni l’autre ne l’écoutent vraiment.

Cette pièce est un peu la suite du Souper, dont Édouard Molinaro a tiré un film d’une pièce de Jean-Claude Brisville qui met en scène Joseph Fouché et Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord en 1815 sur le retour du roi.

Plusieurs représentations ont lieu à Paris, au théâtre de Nesle, 8 rue de Nesle dans le 6ème, les vendredis et samedis, du 2 décembre 2023 au 209 janvier 2024. Elles sont jouées par les acteurs Benjamin Arba, Sarah Denys, et en alternance, Blaise Le Boulanger et Jean-Charles Garcia, mise en en scène de Nathalie Ganem. Durée 1h20, prix €22.00, tarif réduit étudiants et ayant-droits, €16.00

Nathalie Ganem, Rendez-vous à l’Élysée, 2023, L’Harmattan Théâtres, 73 pages, €11,00

Attachée de presse BALUSTRADE : Guilaine Depis, 06 84 36 31 85 guilaine_depis@yahoo.com

Commentaires récents