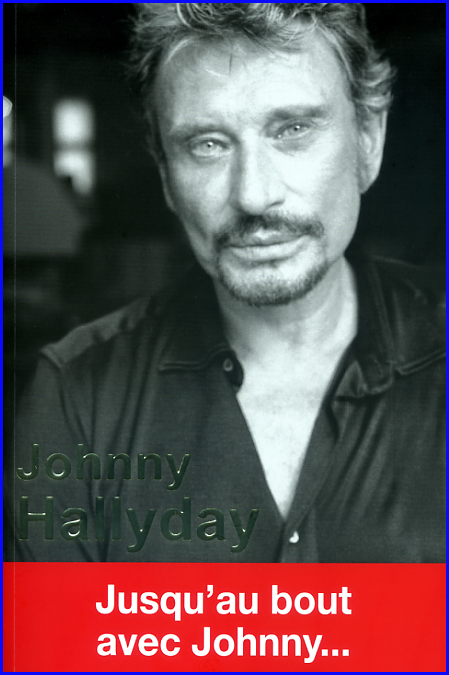

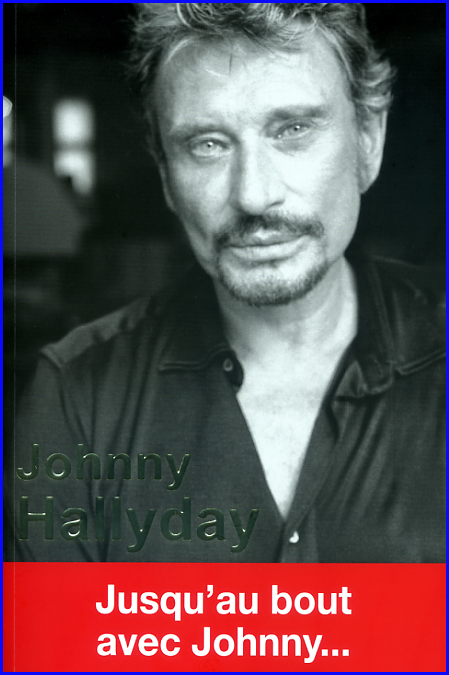

Le rockeur national, 70 ans l’an prochain, est un mythe français, le pendant masculin de Brigitte Bardot, paru juste avant dans la même collection. Les éditions Exclusif se sont spécialisées dans la biographie légère des people avec des titres tels que Liz Taylor, Annie Girardot, Jean-Paul Belmondo, Claude François, Brigitte Bardot et Steve Jobs. Johnny Hallyday, pseudo de Jean-Philippe Smet, ne dépare pas la brochette.

Le rockeur national, 70 ans l’an prochain, est un mythe français, le pendant masculin de Brigitte Bardot, paru juste avant dans la même collection. Les éditions Exclusif se sont spécialisées dans la biographie légère des people avec des titres tels que Liz Taylor, Annie Girardot, Jean-Paul Belmondo, Claude François, Brigitte Bardot et Steve Jobs. Johnny Hallyday, pseudo de Jean-Philippe Smet, ne dépare pas la brochette.

Le plan éditorial est simple et constant : la moitié en biographie écrite au galop, style Wikipedia augmenté, un cahier central de photos, un tiers en interviews reproduites pour donner la parole au personnage, puis des annexes composée d’une revue de presse, d’un florilège de ‘citations d’auteur’, chronologie, discographie, filmographie, bibliographie. L’ensemble se lit bien, écrit simple et enlevé. Qui aime Johnny en sortira comblé ; qui ne l’aime guère découvrira avec curiosité les dessous du mythe.

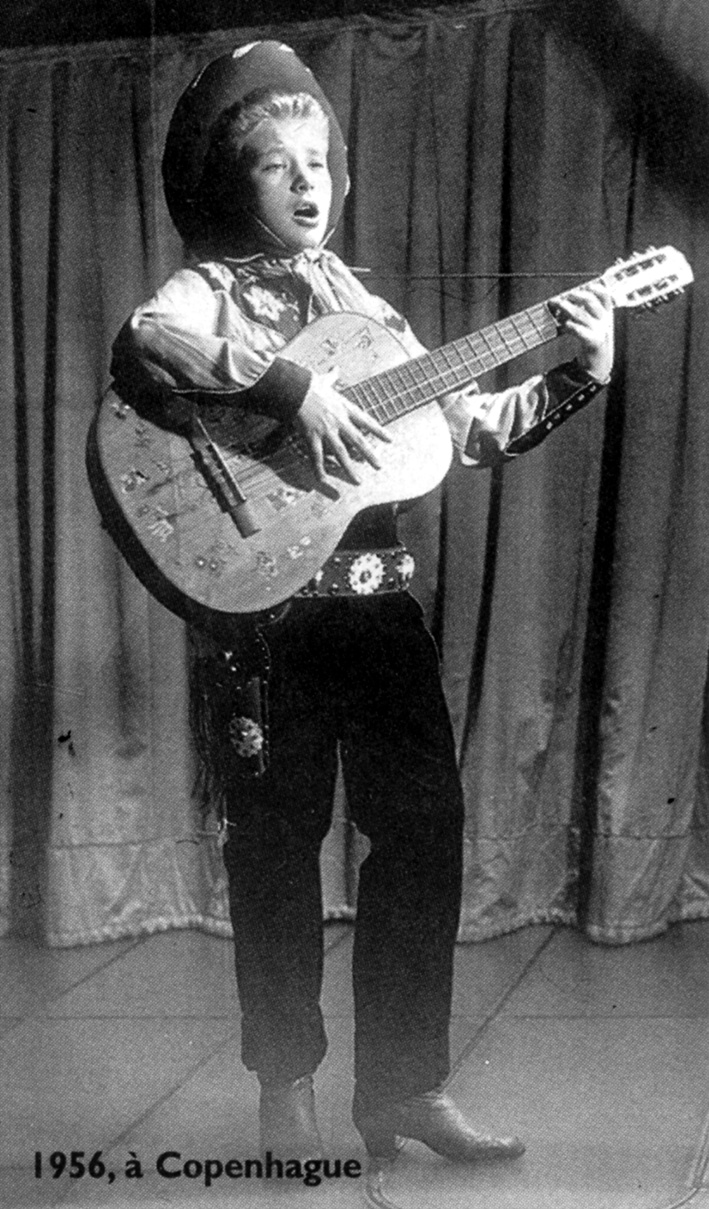

Qui savait que le petit Jean-Philippe n’a jamais eu de père ? qu’il n’a jamais fréquenté l’école ? Ce sont ses fêlures intimes qui le rendront incapable d’assurer une paternité sereine avant la soixantaine… Il a été élevé par sa tante, la sœur de son père, un clown belge qui a fui dès qu’il est né. Sa mère était mannequin de haute couture sans cesse absente et envolée. La tante, elle, avait les pieds sur terre et déjà deux filles, à demi-éthiopiennes, ce qui a donné un foyer au petit garçon. Mais la famille recomposée est tombée dans le spectacle tout petit et le gamin est embarqué avec ses cousines dans la danse. Car la mère et ses filles sont danseuses, ce qui leur permet d’être six mois à Paris, six mois à Londres, un mois à Naples, un autre à Rome…

Qui savait que le petit Jean-Philippe n’a jamais eu de père ? qu’il n’a jamais fréquenté l’école ? Ce sont ses fêlures intimes qui le rendront incapable d’assurer une paternité sereine avant la soixantaine… Il a été élevé par sa tante, la sœur de son père, un clown belge qui a fui dès qu’il est né. Sa mère était mannequin de haute couture sans cesse absente et envolée. La tante, elle, avait les pieds sur terre et déjà deux filles, à demi-éthiopiennes, ce qui a donné un foyer au petit garçon. Mais la famille recomposée est tombée dans le spectacle tout petit et le gamin est embarqué avec ses cousines dans la danse. Car la mère et ses filles sont danseuses, ce qui leur permet d’être six mois à Paris, six mois à Londres, un mois à Naples, un autre à Rome…

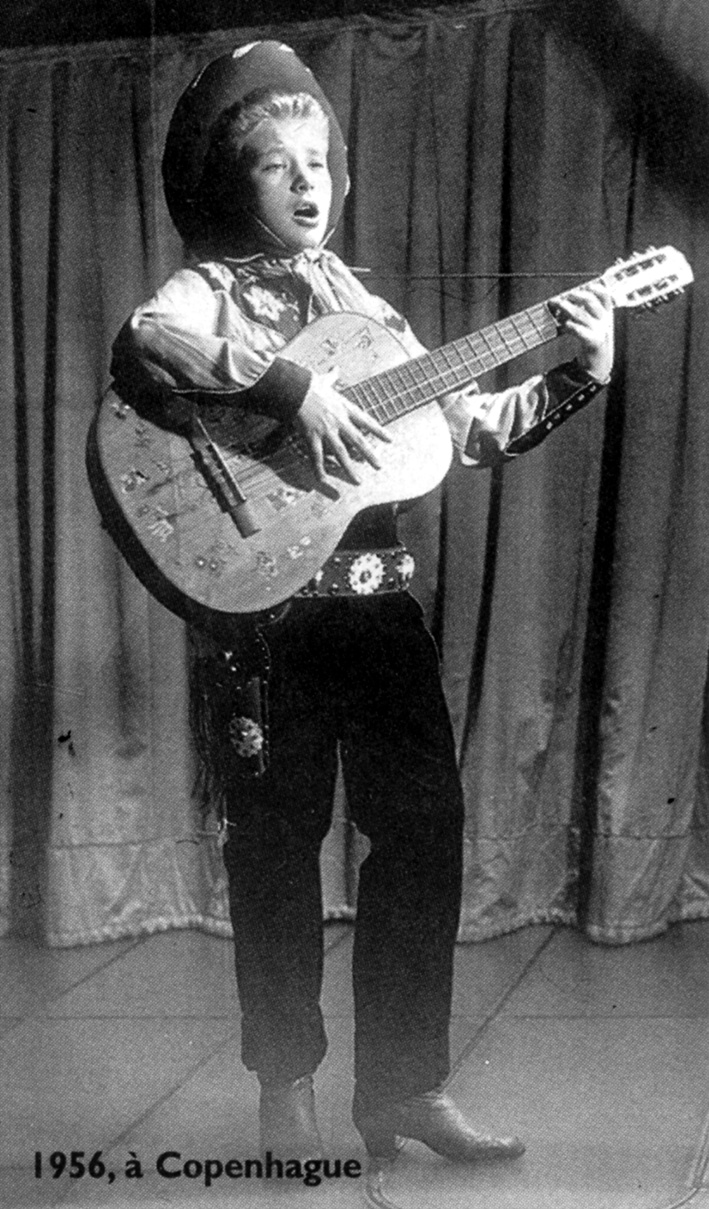

Joli dès l’enfance avec ses boucles blondes, le petit Jean-Philippe tourne des publicités pour Jean Mineur, puis obtient son premier rôle au cinéma à 11 ans dans Les Diaboliques de Clouzot : il joue un élève. Sa seule réplique est coupée au montage, mais le cinéphile attentif peut l’apercevoir dans les vues de groupe. C’est à 14 ans, en 1957, qu’il commence à chanter Elvis, ayant appris la musique par le violon, puis à la guitare avec l’un de ses modèles masculins : Lee Ketchum dit Halliday (avec un ‘i’).

C’est une erreur de transcription du pseudo sur sa première pochette de disque qui fige Hallyday avec deux ‘y’. Car le garçon triomphe l’année de ses 16 ans avec ‘Laisse les filles’. L’un de ses parrains était Charles Aznavour, un autre Raymond Devos. Qui l’eût cru ? La star du jeu de mot bourgeois n’a pas hésité à croire en la jeunesse déjantée qui se roulait par terre en public avec sa guitare…

Quiconque ne l’a pas vécu ne peut plus comprendre la mentalité archaïque du temps. Dans les années 60 subsistaient quelque chose de villageois dans la presse parisienne, du commérage, de la jubilation de faire honte au non-conforme. Paris, ville lumière ? Bof… Entre les intellos des caves enfumées et les journalistes cul de plomb sur leur chaise dans les bureaux du ‘Monde’ ou de ‘La Croix’, l’ère était à l’intolérance, aux dénonciations, au rejet de l’âge tendre. Il faut lire la Revue de presse pour s’en faire une effarante idée :

Henri Rabine dans ‘La Croix’ : « Johnny Hallyday (…) afflige le public d’une exhibition baragouinante et hystérique, promise à brève échéance au cabanon »

Claude Sarraute dans ‘Le Monde’ : « J’avoue avoir pris aux soubresauts, aux convulsions, aux extases de ce grand flandrin rose et blond, le plaisir, fait d’intérêt et d’étonnement, que procure une visite aux chimpanzés du zoo de Vincennes ».

Même la Duras, Marguerite adulée des bobos de gauche (la rive, pas le portefeuille), écrit en 1964 : « Il ne peut pas le comprendre. La jeunesse, pour lui [Johnny] ne précède pas l’âge adulte. C’est un absolu, et il voudrait que les jeunes l’emploient comme lui l’a fait. » La féministe en Pléiade n’a évidemment rien compris à cette énergie brute de la génération 1960, ni intello, ni vaniteuse, ni fonctionnaire de l’idéologie…

Adolescent trop joli, Johnny se fait un look de mauvais garçon pour se viriliser, n’hésitant pas à se tailler les joues à coup de rasoir pour avoir l’air plus dur. Il aime les femmes, mais son métier d’idole ne lui permet pas de se poser. Il épousera Sylvie Vartan, Nathalie Baye, Babeth Etienne, Adeline Blondieau, Laetitia Boudou. Avec la première il a eu un fils à 22 ans : David ; avec la seconde une fille : Laura ; avec la dernière il a adopté deux petites vietnamiennes : Jade et Joy. Il a consommé les femmes comme la drogue et le spectacle : à cent à l’heure. Il a changé de style comme un caméléon, transformant la « chanson » en show d’acteur. Ce pourquoi il reste dans le vent avec un groupe de jeunes et moins jeunes régulièrement autour de 150 000 fans.

Adolescent trop joli, Johnny se fait un look de mauvais garçon pour se viriliser, n’hésitant pas à se tailler les joues à coup de rasoir pour avoir l’air plus dur. Il aime les femmes, mais son métier d’idole ne lui permet pas de se poser. Il épousera Sylvie Vartan, Nathalie Baye, Babeth Etienne, Adeline Blondieau, Laetitia Boudou. Avec la première il a eu un fils à 22 ans : David ; avec la seconde une fille : Laura ; avec la dernière il a adopté deux petites vietnamiennes : Jade et Joy. Il a consommé les femmes comme la drogue et le spectacle : à cent à l’heure. Il a changé de style comme un caméléon, transformant la « chanson » en show d’acteur. Ce pourquoi il reste dans le vent avec un groupe de jeunes et moins jeunes régulièrement autour de 150 000 fans.

Mais Jean-Philippe Smet est moins tête de linotte que le mythe Johnny Hallyday ne le présente. « J’ai essayé toutes les drogues. Je sais de quoi je parle. A Londres, dans les années 70, ça circulait librement. Mais je n’ai jamais été accro. Je ne comprends pas cette notion. Si je dois arrêter quelque chose pour mon métier, ou parce que ça fait de la peine à ma famille, je le fais de suite. Je suis plus fort que ça. (…) La scène apporte du rêve, la drogue du désespoir. C’est de la merde ! » (interview au Matin à Gstaad par Didier Dana). Drogue, idéologie, convictions : Johnny chevauche tout cela avec une allégresse qui le fait préférer aux Duras et consorts, tous confits dans l’image pieuse de leur étroite religion, fût-elle « progressiste ». Il y a de la vie dans Johnny !

Une bio attachante sur un monstre de la société du spectacle.

Claire Lescure, Johnny Hallyday – Jusqu’au bout avec Johnny…, octobre 2012, éditions Exclusif collection Privée, 256 pages, €19.00

Commentaires récents