Dans son chapitre XLVII des Essais, livre 1 où il étudie « l’incertitude de notre jugement », Montaigne analyse les attitudes des grands capitaines, contrastées, et en déduit qu’au fond tout dépend du hasard. Ce n’est pas pour cela qu’il ne faut point garder raison et faire son possible, mais l’action n’est pas une science exacte, seulement une expérience.

Selon Homère, qu’il cite, « il y a grand loisir de parler en tout sens, et pour et contre » (Iliade XX 249). Tout peut se défendre et tout n’est pas faux, ni vrai. Ainsi des vainqueurs enivrés de leur victoire qui renoncent à poursuivre l’ennemi, lui permettant de se refaire. « Tant que l’ennemi est en pieds, c’est à recommencer de plus belle ; ce n’est pas victoire, si elle ne met fin à la guerre ». L’agression de l’Ukraine nous le prouve tous les jours – et nous montre aussi que la victoire de l’un ou de l’autre est fort incertaine. Mais, oppose aussitôt Montaigne, qui aime bien peser le pour et le contre, « pourquoi ne dira-t-on aussi, au contraire, que c’est l’effet d’un esprit précipiteux et insatiable de ne savoir mettre fin à sa convoitise ; (…) que l’une des plus grandes sagesses en l’art militaire, c’est de ne pousser son ennemi au désespoir ». Il semble que Poutine l’ait finalement compris, surpris de n’avoir pas la victoire facile, lui qui venait libérer le petit Russien frère du soi-disant nazisme. Les Ukrainiens désirent en leur majorité vivre à l’européenne plutôt qu’à la russe, dans la modernité plutôt que dans la tradition, acceptant le pire de l’Amérique plus que le meilleur de l’ex-Union soviétique. La convoitise de Poutine s’est contenue ; il ne veut victoire qu’au Donbass semble-t-il – juste pour afficher une victoire, provisoirement pas pour réaliser son grand dessein impérial néo-soviétique.

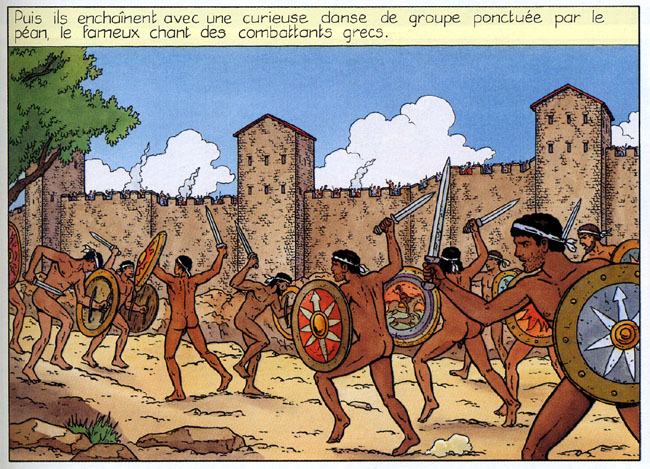

Lui a choisi « de tenir ses soldats (…) armés seulement pour la nécessité » plutôt que « riche et somptueusement », c’est-à-dire munis des armes du commun, un brin vieillottes, au lieu des avancées de la technique qui défilent chaque année sur la place Rouge. César le Romain entre autres aimait à la parure ; Licurgue le Spartiate défendait aux siens la somptuosité en leur équipage. D’un côté « l’aiguillon d’honneur et de gloire au soldat de se voir paré, et une occasion de se voir plus obstiné au combat, ayant à sauver ses armes comme ses biens et héritages ». De l’autre le soldat « craindra doublement à se hasarder ; joint que c’est augmenter à l’ennemi l’envie de la victoire par ces riches dépouilles ». Tout et son contraire sont possibles.

De même les railleries de l’adversaire sont à mesurer. D’un côté « ce n’est pas faire peu, de leur ôter [aux soldats qui injurient l’ennemi] toute espérance de grâce et de composition (…) et qu’il ne leur reste remède que de la victoire ». De l’autre le coup de fouet d’orgueil de l’injure subie qui remet à l’ennemi « par ce moyen le cœur au ventre, ce que nulles exhortations n’avaient su faire ». Les Russes sont moins inventifs que les Ukrainiens en leurs injures ; elles sont stéréotypées, calquées sur la période stalinienne, en référence éternelle au « nazisme » de la GGP (grande guerre patriotique). Les Ukrainiens partent du réel présent pour vilipender les Russes et leurs méfaits devant l’opinion intérieure comme internationale. Qui peut-on croire le plus ?

Et « la conservation d’un chef en une armée » nécessite « de se travestir et déguiser sur le point de la mêlée ». Car « la visée de l’ennemi regarde principalement cette tête à laquelle tiennent toutes les autres et en dépendent ». Ce pourquoi le président Zelensky a échappé à plusieurs attentats, surtout au début de la guerre, un commando étant parti pour l’enlever mort ou vif. Le président Poutine, par réciprocité de notaire typiquement soviétique, laisse courir le bruit qu’il en serait de même pour lui, ce qu’on ne saurait vraiment croire tant il est remparé au Kremlin, mais c’est de classique propagande. A l’inverse, dit Montaigne, « le capitaine venant à être méconnu des siens, le courage qu’ils prennent de son exemple et de sa présence vient aussi en même temps à leur faillir ». Quelle est la meilleure solution ? Probablement celle de la communication à distance, synthèse du présent-absent que le temps de Montaigne ne pouvait connaître. « Et quant à l’expérience, nous lui voyons favoriser tantôt l’un, tantôt l’autre parti », dit le philosophe. Donc pas de règle : garder le chef vivant importe, mais garder le chef visible aussi.

Faut-il attendre de pied ferme l’ennemi ou lui courir sus ? Là encore, tout est affaire de circonstances. Selon Plutarque, attendre affaiblit les combattants car ils restent statiques alors que ceux qui courent s’échauffent ce « qui a accoutumé de les remplir d’impétuosité et de fureur plus qu’autre chose ». Mais le contraire est vrai aussi : « la plus forte et roide assiette est celle en laquelle on se tient planté sans bouger, et que, qui est sa marche arrêté, resserrant et épargnant pour le besoin sa force en soi-même, a grand avantage contre celui qui est ébranlé et qui a déjà consommé à la course la moitié de son haleine ». L’étirement de la logistique fut l’inconvénient des agresseurs russes après les premiers jours de l’invasion, tandis que les positions de résistance éprouvées à l’avance des Ukrainiens leur servit à contenir la déferlante malgré la force et le nombre. S’il y a « plus d’allégresse à assaillir qu’à défendre », s’aventurer sur les terres ennemies renforce l’incertitude car « il n’aurait devant, ni derrière lui, ni à côté, rien qui ne lui fit guerre, nul moyen de rafraîchir ou éloigner son armée, si les maladies s’y mettaient, ni de loger à couvert ses blessés ; nuls deniers, nuls vivres qu’à pointe de lance ; nul loisir de se reposer et prendre haleine ; nulle science de lieux ni de pays, qui le sût défendre d’embûches et surprises »… D’où les pillages et les viols, la paranoïa de l’occupant inquiet de l’hostilité universelle, les « exactions » russes en Ukraine.

De tout cela, que conclut Montaigne ? « Aussi nous avons bien accoutumé de dire avec raison que les événements et issues dépendent, notamment en la guerre, pour la plupart de la fortune, laquelle ne se veut pas ranger et assujettir à notre discours et prudence ». Autrement dit, cause toujours : la guerre est un art, pas une science ; une expérience qui s’affronte aux circonstances et en tient compte, pas une stratégie entièrement planifiée qui doit se dérouler sans heurt. Poutine en fait les frais, lui qui croyait son plan imparable. C’est le brouillard de la guerre, disent les stratèges…

« Nous raisonnons hasardeusement et inconsidérément, dit Timée en Platon, parce que, comme nous, nos discours ont grande participation au hasard ». Ils se jouent de mots, sont une mise en cohérence, une belle histoire, pas un savoir exact.

Michel de Montaigne, Les Essais (mis en français moderne par Claude Pinganaud), Arléa 2002, 806 pages, €23.50

Michel de Montaigne, Les Essais (mis en français moderne par Bernard Combeau et al.) avec préface de Michel Onfray, Bouquins 2019, 1184 pages, €32.00

Montaigne sur ce blog

Commentaires récents