Le chapitre XXXII du Livre II des Essais est une « défense de Sénèque et Plutarque », deux auteurs romains que Montaigne révère. « La familiarité que j’ai avec ces personnages-ci, et l’assistance qu’ils font à ma vieillesse et à mon livre maçonné purement de leurs dépouilles, m’obligent à épouser leur honneur. »

Sénèque est un Romain né à Cordoue autour de l’an 0 et mort en 65, qui a été le précepteur de Néron ; stoïcien, il s’ouvrit les veines sur ordre de l’empereur pour avoir participé à une conjuration contre lui. Plutarque est un Grec né à Chéronée en 46 et mort en 125 ; plutôt en faveur de Platon, il s’opposa aux stoïciens et aux épicuriens. Montaigne fait allusion surtout aux Vies parallèles où 56 biographies sont analysées, dont 46 par paires qui comparent Grecs et Romains, tels Alexandre et César, Démosthène et Cicéron.

Montaigne défend Sénèque contre les attaques d’un libelle issu du RPR, la religion prétendue réformée, autrement dit les protestants, ces frondeurs et insoumis du catholicisme d’époque. L’auteur s’inspire du grec Dion, historien contradictoire, dit Montaigne. Car « il est bien plus raisonnable de croire en telles choses les historiens romains que les grecs et étrangers. » Non par souverainisme latin, mais parce que les Romains sont plus proches de leur sujet et plus aptes à parler des Romains que les allogènes.

Puis il passe à Plutarque sous l’égide de Jean Bodin qui, né en 1529 et contemporain de Montaigne, fut juriste et philosophe politique français. « Jean Bodin est un bon auteur de notre temps, déclare Montaigne, et accompagné de beaucoup plus de jugement que la tourbe des écrivailleurs de son siècle, et mérite qu’on le juge et considère. » Mais – car il y a un mais – « Je le trouve un peu hardi en ce passage de sa Méthode de l’histoire, où il accuse Plutarque non seulement d’ignorance (sur quoi je l’eusse laissé dire, car cela n’est pas de mon gibier), mais aussi en ce que cet auteur écrit souvent des choses incroyables et entièrement fabuleuses (ce sont ses mots). » Or croire et relater sont deux choses différentes.

Fabuler, c’est créer des fables, des inventions de toutes pièces. Mais « ce que nous n’avons pas vu, nous le prenons des mains d’autrui et à crédit », dit Montaigne. Autrement dit, raconter ce qu’on dit n’est pas forcément le croire. « Le charger d’avoir pris pour argent comptant des choses incroyables et impossibles, c’est accuser de faute de jugement le plus judicieux auteur du monde ». Or qu’est-ce qui est « incroyable » ? N’est-ce que ce que nous-mêmes ne croyons pas ? « Il ne faut pas juger ce qui est possible et ce qui ne l’est pas, selon ce qui est croyable et incroyable à notre sens », dit Montaigne. « Et est une grande faute, et en laquelle toutefois la plupart des hommes tombent (ce que je ne dis pas pour Bodin), de faire difficulté de croire autrui ce qu’eux ne sauraient faire, ou ne voudraient. »

De quoi s’agissait-il ? De cet enfant spartiate qui a préféré se laisser déchirer le ventre par un renardeau qu’il avait dérobé, plutôt que de laisser découvrir qu’il l’avait volé – ce qui était la honte suprême à Sparte. « Il est bien malaisé de borner les efforts des facultés de l’âme, là où des forces corporelles nous avons plus de loi de les limiter et connaître », analyse Montaigne. Autrement dit, le stoïcisme, la résistance à la douleur, peut aller très loin – plus qu’on ne peut le souffrir ou le croire soi-même. Et de citer ces jeunes garçons fouettés au sang sans un mot par religion devant l’autel de Diane, un paysan espagnol, Epicharis le grec, de simples paysans dans les guerres civiles – de religion – qui dévastent la France : tous ont résisté à la torture et n’ont rien dit. Pourquoi pas un gamin de Sparte élevé à la dure et habitué à souffrir ? En quoi cela serait-il « incroyable » ?

Lorsque Plutarque a des doutes, il ajoute d’ailleurs « comme on dit », en historien soucieux de relater sans pourtant y prêter foi. Tel « Pyrrhus, que, tout blessé qu’il était, il donna un si grand coup d’épée à un sien ennemi armé de toutes pièces, qu’il le fendit du haut de la tête jusqu’en bas, si que le corps se partit en deux parts. » Là, on ne peut guère le croire car l’effort humain serait trop grand et l’épée trop solide. Et justement Plutarque a « ajouté ce mot : « Comme on dit », pour nous avertir et tenir en bride notre croyance. »

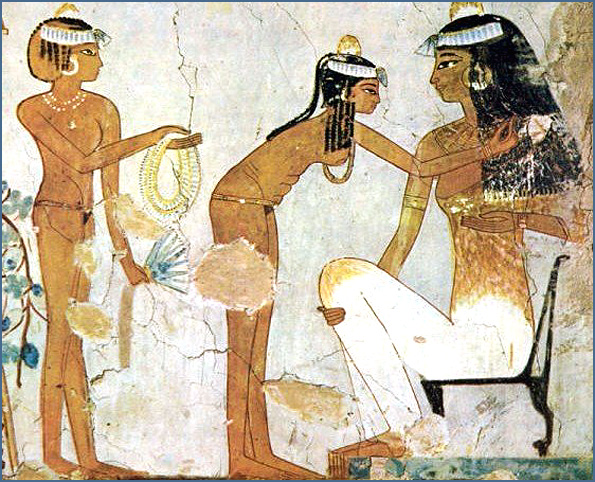

Montaigne ironise sur la vanité de ceux qui croient être la mesure de toutes choses et juger souverainement de ce qui existe et de ce qui ne saurait exister. « Il semble à chacun que la maîtresse forme de nature est en lui ; touche et rapporte à celle-la toutes les autres formes. Les allures qui ne se règlent aux siennes, sont feintes et artificielles. Quelle bestiale stupidité ! » Et pourtant, nos conventions sociales, notre « morale » (et même nos valeurs des Droits de l’Homme, disent même certains dans le sud et à l’est), ne sont-elles pas de même vanité ? Croire que ce que nous considérons comme normal et décent est la Vérité même, n’est-ce pas orgueil insensé ou faculté d’esprit bornée ? Comme si personne ne pouvait juger autrement que soi, connaître d’autres mœurs et d’autres tabous, coucher avec sa sœur, manger des vers blancs, aller mendier tout nu, offrir sa fiancée pour coucher à l’ami… ? C’est pourtant ce qui se pratique en d’autres temps et d’autres sociétés que la nôtre, en Égypte antique, en Amazonie, en Inde, en Polynésie ou chez les vikings, pour illustrer ces exemples.

Quand Plutarque compare les hommes illustres, « il ne les égale pas pourtant ». Il fait des paires « et les juge séparément », dit Montaigne. On peut contester la méthode et les appariements, mais « ce n’est rien dérober aux Romains pour les avoir simplement présentés aux Grecs. » A titre de grands exemples d’où tirer des leçons pour soi. « Et encore que je reconnaisse clairement mon impuissance à les suivre de mes pas, je ne laisse pas de les suivre à vue et juger les ressorts qui les haussent ainsi, desquels j’aperçois aucunement en moi les semences ». D’où l’intérêt toujours de lire Sénèque et Plutarque, malgré les critiques.

Michel de Montaigne, Les Essais (mis en français moderne par Claude Pinganaud), Arléa 2002, 806 pages, €23.50

Michel de Montaigne, Les Essais (mis en français moderne par Bernard Combeau et al.) avec préface de Michel Onfray, Bouquins 2019, 1184 pages, €32.00

Montaigne sur ce blog

Commentaires récents