Fils d’un juif et d’une catholique, le jeune Alberto est atteint de tuberculose à 9 ans, ce qui l’isolera des autres et le fera lire tout en développant sa sensibilité. Il écrit dès 18 ans son premier roman : Les indifférents. Ce fut une référence pour la littérature italienne du XXe siècle. Le jeune auteur a une approche réaliste et même existentialiste – tout en faisant (évidemment) scandale.

Car le narrateur décrit les mœurs idéalistes et malsaines de la bourgeoisie de Rome dans l’entre-deux guerres. Il s’agit constamment de sexe et d’argent entre une Marie-Grâce, mère de famille veuve, ses deux enfants Carla 24 ans et Michel un peu plus jeune, son amant Léo, et son amie Lisa, ex-amante de Léo. Des relations se nouent et se dénouent entre ces cinq-là, la femme vieillissante s’accrochant à l’homme fort, l’ex tout aussi vieillissante visant l’adolescent tandis que l’amant adulte n’a d’yeux que pour la (plus très jeune) fille.

Marie-Grâce est jalouse et possessive ; elle surjoue théâtralement ses émotions pour se faire plaindre et câliner. Mais les autres en sont las, de Léo qui préfère la fraîcheur de Carla à Carla qui en a plus qu’assez de revivre sans cesse les mêmes scènes, de Michel qui en veut à Léo et à sa mère de les ruiner à Lisa qui met le grappin sur lui. Carla et Michel, les enfants nés avec le siècle (comme l’auteur, qui a vu le jour en 1907), sont « indifférents ».

Indifférents au jeu social, au théâtre des émotions, aux remous des passions. Michel répugne à la chair vieille de Lisa, la cinquantaine, mais finit par se laisser aller pour ne pas faire de peine, et comme par devoir. Mais ni son cœur, ni son esprit, ne sont concernés par ce qu’accomplit son sexe. Il n’est qu’une machine sociale qui « joue le jeu » mais que cela ennuie. Tout comme Carla, qui se donne – encore vierge – à Léo parce qu’elle veut « avoir une vie nouvelle» et en finir avec les lamentations et jérémiades de sa mère qui la tient sous sa coupe. Elle sait son âge qui avance et sa réputation sociale qui s’effrite ; elle n’est « officiellement » convoitée que par Pippo, un jeune voisin riche qui vise plus à la déflorer qu’à l’épouser.

Alors, Léo apparaît comme la solution la moins mauvaise – tout plutôt que le statu quo. Il « l’aime » – ou du moins désire son corps encore frais ; il a pris une hypothèque sur la maison de famille que Marie-Grâce et ses enfants ne peuvent rembourser à échéance. Michel ne travaille pas, par indifférence et faute d’une quelconque compétence en quoi que ce soit. Dès lors, pourquoi ne pas « se prostituer » au maître de leur destin ? Michel le fantasme, Carla s’y résout comme naturellement. L’essence de la vie de chacun réside dans ses actes, ainsi parlera l’existentialisme.

Chacun est au fond maître de son destin par ses choix, même si ceux-ci paraissent aiguillés par le milieu et les circonstances. La situation de dépendance économique et affective où Marie-Grâce, la faible et mauvaise mère, a mis ses deux enfants, les contraint à des choix restreints. Elle pourrait vendre la maison aux enchères et obtiendrait une bien meilleure estimation que le prix proposé par Léo, mais elle n’y connaît rien, ne veut pas se remuer et ne joue de cette menace qui le fait réagir que pour mieux tenir son amant.

Lorsque Michel tente une révolte, comme « fils » devant l’amant de sa mère, puis comme « frère » devant l’amant de sa sœur (qui se révèle le même homme), il n’y croit pas lui-même. Il cherche à se motiver, à exalter en lui la passion de vengeance ou au moins d’indignation, mais cela ne le remue pas. « Quand on n’est pas sincère, il faut feindre et à force de feindre on finit pare croire ; c’est le principe de toute foi. » En désespoir de cause, il achète un revolver pour 70 lires – à cette époque, il suffisait d’entrer dans une boutique et les armes n’étaient pas chères. Il veut tuer Léo, la cause de tous leurs maux et la cheville ouvrière de leur ruine. Mais il échoue lamentablement, n’ayant même pas eu l’idée de mettre des balles dans l’arme. Léo, en peignoir dépoitraillé de qui vient de sortir du lit, le désarme sans peine avec ses muscles d’homme fait. Il venait de baiser Carla, qui apparaît, hâtivement rhabillée. La déconfiture de l’adolescent velléitaire Michel est totale. Même le pire, il l’a raté.

La société bourgeoise italienne des années 1920, catholique puritaine et conservatrice jusqu’au fascisme, est en crise. La modernité avance et elle ne sait pas faire avec, se raccrochant aux branches flétries de ses anciennes richesses immobilières. Elle a peur du déclassement social, de l’horreur économique, de la misère matérielle. « La peur de Marie-Grâce prenait des proportions gigantesques. Elle n’avait jamais rien voulu savoir des pauvres, elle n’avait jamais voulu en entendre parler, elle s’était toujours refusé à admettre l’existence de gens astreints à un travail pénible et à une vie misérable. Le peuple ? Elle se contentait de dire : « Ils sont plus heureux que nous. Nous avons plus de sensibilité qu’eux, plus d’intelligence, donc nous souffrons davantage… » Et voici que soudain elle serait forcée de se mêler à eux, de grossir leur foule ? ».

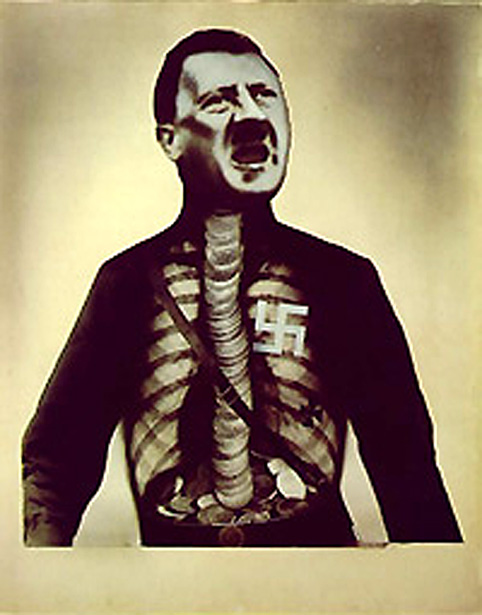

Les affairistes sans scrupules prennent alors le pouvoir, comme Léo, et n’hésitent pas dans leur égoïsme prédateur à manipuler les vieilles, à baiser les jeunes et à rafler le patrimoine. Car eux y croient, en veulent, se passionnent. Michel est lucide, mais impuissant à réagir, pas éduqué pour cela : « Faute de sincérité et de foi, il n’existait pas pour lui de tragédie véritable ; son ennui lui faisait tout apparaître pitoyable, ridicule et faux ; mais il comprenait les difficultés et les dangers de la situation : il fallait se passionner, agir, souffrir, triompher de cette faiblesse » p.254. Mussolini en jouera, entraînant la société derrière lui, pour le pire. Il s’accoquinera avec Hitler qui l’entraînera dans sa démesure et sa chute – tout comme aujourd’hui l’extrême-droite voudrait secouer l’indifférence bourgeoise des gens et les accoquiner avec Poutine…

Un film a été tiré en 2020 de ce roman, Gli indifferenti, film franco-italien réalisé par Leonardo Guerra Seràgnoli avec Valeria Bruni Tedeschi, Edoardo Pesce et Vincenzo Crea. Il est sorti jusqu’à présent en Italie et en Russie, mais pas en France. Il n’est disponible en DVD qu’en italien. Il ne fait pas rêver, semble-t-il. Moins que ce roman acéré sur la bourgeoisie en ruines.

Alberto Moravia, Les indifférents, 1929, Garnier-Flammarion 1999, 379 pages, €9,90

Commentaires récents