Face à Carantec à l’est, de l’autre côté de la rade de Morlaix, sur un promontoire faisant le pendant de la Pointe de Penn al Lann, se dresse le cairn de Barnenez. Un cairn est un tumulus, mais collectif et fait de pierres sèches, pas de terre. En bref, c’est un monticule comme ceux que dressent les alpinistes aux sommets et voyageurs en haut des cols, mais avec des tombes dessous.

Il y a plus de 6000 ans, les hommes d’alors, qui étaient tout comme nous et depuis longtemps des Sapiens Sapiens, taillaient la pierre et avaient appris à la polir. Rien à voir avec les Celtes, qui ne sont venus que vers –1500 du centre-Europe. Les Néolithiques de Barnenez étaient sédentaires, cultivant la terre et observant les saisons. Ce sont eux qui ont dressé les alignements de menhirs, probablement pour lire dans les étoiles les dates des semailles et des moissons – et peut-être l’avenir ; ce sont eux qui enterraient leurs morts sous des tables de pierre – les dolmens ; ce sont eux enfin qui, augmentation de la population aidant (hypothèse) ou pertes de batailles à honorer en monument collectif (autre hypothèse) ont réuni les dolmens sous amas de pierres : des cairns. Le cairn de Barnenez a été établi en deux fois : à l’origine 5 chambres, plusieurs siècles plus tard six autres.

Il y a plus de 6000 ans, les hommes d’alors, qui étaient tout comme nous et depuis longtemps des Sapiens Sapiens, taillaient la pierre et avaient appris à la polir. Rien à voir avec les Celtes, qui ne sont venus que vers –1500 du centre-Europe. Les Néolithiques de Barnenez étaient sédentaires, cultivant la terre et observant les saisons. Ce sont eux qui ont dressé les alignements de menhirs, probablement pour lire dans les étoiles les dates des semailles et des moissons – et peut-être l’avenir ; ce sont eux qui enterraient leurs morts sous des tables de pierre – les dolmens ; ce sont eux enfin qui, augmentation de la population aidant (hypothèse) ou pertes de batailles à honorer en monument collectif (autre hypothèse) ont réuni les dolmens sous amas de pierres : des cairns. Le cairn de Barnenez a été établi en deux fois : à l’origine 5 chambres, plusieurs siècles plus tard six autres.

L’endroit était connu depuis les origines de l’archéologie tant sa masse ne pouvait échapper aux regards ; on le croyait alors tumulus. Le terrain une fois racheté par un entrepreneur de travaux publics lors de la grande Reconstruction d’après guerre, le cairn sert de carrière ; les pierres y sont toutes détaillées, il suffit de se servir, il y en a dans les 12 000 tonnes. Un autre cairn plus petit, un peu plus au nord, aurait d’ailleurs été détruit avant le classement du site. Les scientifiques se réveillent et finissent par avoir gain de cause ; les crédits traînent et les fouilles durent plus de dix ans, de 1955 à 1968. La mise en valeur culturelle s’effectue depuis, le site se visite, il est payant mais très intéressant.

L’endroit était connu depuis les origines de l’archéologie tant sa masse ne pouvait échapper aux regards ; on le croyait alors tumulus. Le terrain une fois racheté par un entrepreneur de travaux publics lors de la grande Reconstruction d’après guerre, le cairn sert de carrière ; les pierres y sont toutes détaillées, il suffit de se servir, il y en a dans les 12 000 tonnes. Un autre cairn plus petit, un peu plus au nord, aurait d’ailleurs été détruit avant le classement du site. Les scientifiques se réveillent et finissent par avoir gain de cause ; les crédits traînent et les fouilles durent plus de dix ans, de 1955 à 1968. La mise en valeur culturelle s’effectue depuis, le site se visite, il est payant mais très intéressant.

Le cairn, sur 72 m de longueur et 8 m de hauteur, recouvre onze « chambres » funéraires de 5 à 14 m de long, érigées en dolmen, dans lesquelles ont été découvert des objets allant du néolithique ancien (-4500) au début de l’âge du cuivre (-3900). Des haches en dolérite dure et verte, des pointes de flèche en silex et une en cuivre à aileron et barbelures, des poteries de type chasséen. Des symboles gravés sur les blocs ont une signification que nous ne pouvons pénétrer. Ils ont soit géométriques (triangles, signes en U, croix, friselis), soit réalistes (un arc, une hache emmanchée), soit fantastiques (‘corniformes’, ‘idole à chevelure rayonnante’).

Le cairn, sur 72 m de longueur et 8 m de hauteur, recouvre onze « chambres » funéraires de 5 à 14 m de long, érigées en dolmen, dans lesquelles ont été découvert des objets allant du néolithique ancien (-4500) au début de l’âge du cuivre (-3900). Des haches en dolérite dure et verte, des pointes de flèche en silex et une en cuivre à aileron et barbelures, des poteries de type chasséen. Des symboles gravés sur les blocs ont une signification que nous ne pouvons pénétrer. Ils ont soit géométriques (triangles, signes en U, croix, friselis), soit réalistes (un arc, une hache emmanchée), soit fantastiques (‘corniformes’, ‘idole à chevelure rayonnante’).

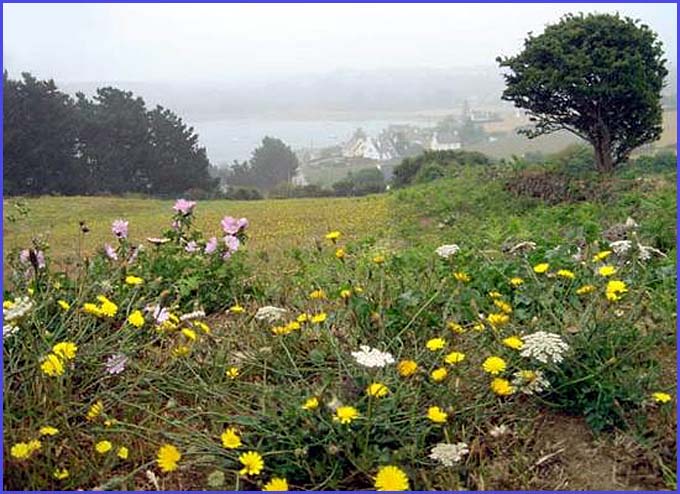

Nous pouvons seulement observer que le monument funéraire surplombe la mer de 40 m, comme une avancée de la terre sur les eaux – peut-être un symbole de ‘grand voyage’ ? Que les chambres s’ouvrent toutes au sud ou sud-est et l’on sait que le soleil les éclaire de son lever à son coucher – peut-être un symbole de vie éternelle comme plus tard en Egypte où le soleil passait dans la nuit avant de revenir cycliquement le jour suivant ? On sait par des trouvailles de haches votives que les peuples du temps vénéraient les fontaines et la mer ; par les gravures qu’ils étaient sensibles au soleil et à la lune ; par les alignements de menhirs qu’ils avaient un regard sur les astres. Nul ne peut en dire plus, sinon que la structure mentale humaine reste la même.

Pour des agriculteurs-éleveurs sédentaires, la vie collective était l’évidence même. L’époque a livré des restes de villages agricoles plutôt populeux et assez égalitaires. On élevait la vache et le porc, quelques moutons et chèvres ; on cultivait le blé et l’orge mais pas l’avoine (à l’âge du fer seulement) ; on connaissait la pomme, la prune et la poire, le chou, la carotte, la fève et le pois, les glands, noisettes, noix, airelles et framboises ; on disposait d’outils et d’armes en pierre, en os et en bois ; on tissait, tressait, taillait, tournait.

Ces tombes-monuments sont une sorte de cimetière qui a duré 1000 ans. La mise en terre ne se fait pas de façon individuelle mais dans le collectif. Comme la construction nécessite plusieurs centaines d’hommes durant plusieurs mois (3 mois de travail à 300 hommes pour le cœur du cairn n°1, évalue-t-on), la société était organisée. Sous quelle forme ? On ne sait pas – mais l’absence de sépultures à part de « chefs », comme il en existera plus tard, milite pour une sorte de « démocratie » organique. Attention aux anachronismes ! Il n’y avait peut-être pas d’assemblées comme l’agora grecque ou le parlement viking, mais peut-être un Conseil des Anciens ou des hommes de prestige, chefs de famille ou de clan.

Toujours est-il que la société du temps était organisée car, sans cela :

• Comment faire venir les pierres, notamment le granit de Stérec, une île proche ?

• Comment bâtir et utiliser un monument sur des centaines d’années, en ajoutant à chaque fois une chambre nouvelle ?

• Comment gérer un tel ensemble funéraire où il faut organiser les inhumations, ranger les squelettes, réduire les ossements, tout comme dans nos catacombes médiévales ?

Le cairn est-il le ‘mausolée’ d’un groupe ethnique ou d’un clan célèbre à l’époque ? L’endroit où l’on enterre les morts, et la façon de le faire, symbolisent souvent une identité, une façon de célébrer le groupe et de montrer aux autres l’union et l’honneur de ses membres. Des cérémonies communautaires et religieuses, une sorte de ‘culte des ancêtres’ ou approchant était probable, car on ne dépense pas tant d’énergie pour rien.

En tout cas, pour qui va le visiter, ce monument impressionne. Surtout lorsque le site est quasi désert, pour cause de pluie battante par exemple. Ce fut notre cas lors de la visite, le guide étant reparti à l’entrée, son exposé effectué. C’est alors que, sous l’eau du ciel bas, face à la terre qui s’émiette en rochers dans le grand océan, avec le soupir du vent et le battement des gouttes sur l’herbe jaune qui se couche, passe un souffle antique. Comme un souvenir des hommes, au moins des émotions de leur temps, qui sont semblables aux nôtres.

Barnenez site des Monuments Nationaux

Allez, il commence à faire beau, découvrez le tourisme en Finistère ! (pub gratuite)

Commentaires récents