Sous la direction d’Alain Corbin, l’Histoire du christianisme publiée au Seuil courant 2007 aborde avec 4 auteurs, 52 contributeurs, 6 cartes, 459 pages et en 4 parties cette religion. Il détaille ses diverses espèces (catholique, protestante, orthodoxe), dans ses espaces particuliers (Méditerranée, Europe, Amérique…), avec ses formes de piété (culte marial, culte des reliques, Purgatoire, hérésies). Il évoque quelques grandes figures (François d’Assise, le curé d’Ars, saint Thérèse), et ses conséquences culturelles ou artistiques (cathédrale, image tridentine, missions outremer). De quoi acquérir une base de culture religieuse en un seul livre – et compléter les notes précédentes.

L’émergence, du 1er au 5ème siècle

Jésus est-il prophète juif ou Fils de Dieu ? Quel est ce milieu hébraïque, quelles sont les communautés chrétiennes d’origine juive en Palestine ? Les sources indirectes sur Jésus sont : la correspondance de Paul de 50 à 58 de notre ère, les Évangiles de Marc en 65 (d’après la tradition des années 40), Matthieu et Luc vers 70-80, Jean en 90-95, les Évangiles apocryphes après 120. Ce sont des mémoires, pas de l’histoire : les faits sont mêlés à une lecture théologique. Pour les auteurs historiens, Jésus n’avait pour ambition que de réformer la foi d’Israël, ce que symbolisent les 12 intimes qui l’accompagnent comme les 12 tribus. Il visait à simplifier l’obéissance à la Loi, la focalisant sur l’amour et la justice, prêchant un Dieu proche et accueillant. Il s’agit d’une mystique de l’urgence, pour la venue imminente de Dieu. Jésus se voulait solidaire de toutes les catégories sociales que marginalisait la société juive du temps, ce qui fut scandale pour une société cloisonnée. Il ne s’est dit que Fils de l’Homme (Livre de Daniel), descendant d’un David idéalisé ; ce sont les chrétiens qui l’ont appelé Messie. « Jésus n’a pas dit qui il était, il a fait qui il était » p.20.

Le christianisme atteint Rome sous Claude vers 49, la Gaule en 177, l’Afrique en 180. Paul est le passeur de culture : juif de la Diaspora en pays hellène, polyglotte d’une famille commerçante, il associait une éducation grecque reçue à Tarse à une formation de pharisien reçue à Jérusalem. « La mission paulinienne, la seule que nous puissions réellement étudier, a été organisée comme une pénétration par capillarité, qui utilise tous les réseaux de la cité antique, celle-ci fonctionnant comme une imbrication de communautés, de la plus petite – qui est la famille – à la plus grande – qui est la cité. La cellule-souche de la mission, c’est la « maisonnée », l’oikos, tout à la fois communauté familiale et communauté d’activité, exploitation agricole, atelier ou magasin (…) L’oikos antique rassemble des gens de statut différent, incluant femmes et enfants, esclaves et affranchis (…) Sa composition transcende les clivages de la société antique entre Grecs et Barbares, hommes et femmes, libres et non-libres » p.37.

La première expansion chrétienne conduit à s’interroger sur comment vivre en chrétien dans le monde sans être du monde. Comment être persécuté mais soumis à l’Empire romain jusqu’en 311. La conversion de l’empereur fait se convertir l’Empire et désormais, comment le penser en Empire chrétien ? « Les chrétiens de l’Antiquité ont usé des modes de la pensée juive, des catégories philosophiques de la pensée grecque, des techniques de discours de la rhétorique grecque et latine, pour formuler une théologie qui s’est affirmée au fil du temps » p.12. Reste à définir la foi – entre hérésie et orthodoxie, gnose et manichéisme. « Au cours du 2ème siècle, on assiste à la marginalisation des communautés chrétiennes d’origine juive (le judéo-christianisme) au profit des communautés chrétiennes d’origine païenne (le pagano-christianisme) : ce seront ces dernières qui s’érigeront progressivement en « Grande Église » p.30. Et c’est bien là où la foi rencontre le siècle, où la croyance entre en société.

La doctrine de l’Église s’élabore au 4ème et 5ème siècle. Puis il faut édifier les structures chrétiennes, organiser les églises, établir le culte et la liturgie, christianiser l’espace et le temps, reconnaître la dignité des pauvres et pratiquer l’assistance. Partir enfin en quête de perfection par l’ascétisme et le monachisme.

« Quatre conciles œcuméniques ont fondé la doctrine chrétienne :

- Nicée en 325 : le Fils n’est pas subordonné et inférieur au Père mais de même substance ;

- Constantinople en 381 : l’Esprit-Saint est adoré et glorifié à l’égal du Père et du Fils, l’église est « catholique » ;

- Éphèse en 431 : affirme l’unique nature du Verbe incarné ;

- Chalcédoine en 451 : union des deux natures parfaites dans le Christ incarné » p.80.

Des intellectuels chrétiens vont confirmer la foi, ils sont les Pères de l’Église : Basile, Grégoire de Naziance, Jean Chrysostome, Jérôme et la Vulgate, saint Augustin. « Pour Augustin, la nature humaine est immédiatement marquée par le péché, et nous ne pouvons accéder au salut par nos mérites personnels ou nos bonnes œuvres : seule la grâce divine peut nous sauver. (Son adversaire, qui soutient le contraire, est le britannique Pélage). En accomplissant strictement la loi divine, chacun pouvait parvenir à la perfection, et Dieu devait le récompenser de ses mérites (ou le punir de ses fautes) dans la vie future » p.123.

Il est alors loisible d’annoncer l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre, au 5ème siècle dans l’Empire romain, ensuite aux marges et aux barbares.

Le Moyen-Âge, du 5ème au 15ème siècle, n’est ni légende noire ni légende dorée

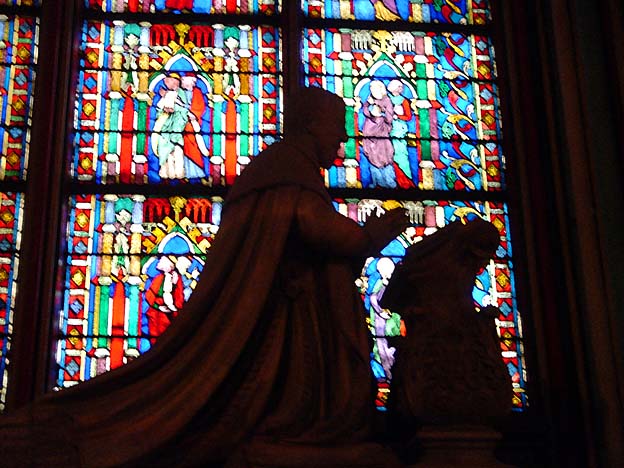

En cette période, le christianisme se consolide et s’étend. Saint Benoît, mort en 547, est le père des moines d’Occident. Grégoire le Grand est un passeur à ses dimensions. Autour de l’an mil naissent les chrétientés nouvelles : Rome, tête de l’Église latine à partir du 11ème siècle et Byzance devenue Constantinople qui se différencie. Saint Bernard de Clairvaux, mort en 1153, fonde la communauté des moines cisterciens, la cathédrale naît.

Affirmations et contestations induisent des réponses pastorales. La première croisade est lancée en 1095. « Un seul point réunit en effet les trois poussées de l’Europe latine : elles répondent toutes trois à l’appel des Chrétiens soumis à l’islam et opprimés, Mozarabes d’Andalousie, Grecs de Sicile et Chrétiens de Palestine » p.190.

Les hérésies fleurissent et, en 1231, le pape Grégoire IX instaure l’Inquisition pontificale, juridiction d’exception dérogatoire à tout droit, qui enquête d’office de façon totalement secrète et qui vise l’aveu. François le pauvre d’Assise, mort en 1226, crée un ordre mendiant. Thomas d’Aquin, mort en 1274, écrit sa Somme. Car il s’agit d’œuvrer à son salut, de réfléchir au Purgatoire et à l’au-delà, de réguler le culte des saints, des reliques et des pèlerinages.

« Au lendemain du 4ème concile de Latran (1215) la Vierge, modèle d’obéissance au Père, est proposée comme modèle de normalisation de l’Église. A elle de montrer l’exemple aux ordres religieux, de guider les âmes à la découverte du mystère de Dieu, d’inviter les fidèles à devenir des chrétiens exemplaires » p.243. Notre-Dame de Paris s’élève tandis qu’explosent les œuvres de charité aux 12ème et 13ème siècle et que naît le culte du Saint-Sacrement.

Jean Hus, mort en 1415, est l’hérétique majeur dans cette quête de Dieu qui saisit les mystiques d’Orient et d’Occident, soucieux d’imiter Jésus-Christ. La sainte Inquisition sévit. Elle nous choque aujourd’hui, dans la suite du film « l’Aveu » et des procès staliniens, si proche d’elle dans l’imaginaire. Mais « ces actes de foi, qui choquent au 21ème siècle, n’ont pas au 13ème l’impact que l’on pourrait imaginer. Pour la majorité de la population, il s’agit de cérémonies pénitentielles et purificatrices qui réduisent une fracture et marquent un retour à l’unité et à l’harmonie. Le châtiment des hérétiques – qui ont offensé Dieu – est, pour les fidèles demeurés dans l’orthodoxie, promesse d’éternité, motif de liesse et non de deuil. La solidarité spirituelle et sociale ne se noue pas autour des hérétiques, mais contre eux. En effet, l’enjeu profondément éprouvé, tant pas les inquisiteurs que par l’énorme majorité de la population, est le salut de tous » p.202. Cette remarque sur l’Inquisition ne s’applique-t-elle pas telle quelle à la mise en scène des procès réguliers, sous Staline ? Comme aux meurtres et autres « martyres » des islamistes en Europe ? Comme quoi le monde contemporain reste imbibé de l’empreinte chrétienne, même chez les athées communistes les plus militants, même chez les musulmans intégristes…

Alain Corbin (sous la direction), Histoire du christianisme, 2007, Points 2013, 468 pages, €10.00

e-book format Kindle, €10.99

Commentaires récents