Au retour vers Mexico, nous longeons de petites cités au bord de l’autoroute. Elles sont entourées de murs et de grillages et comprennent des maisons individuelles toutes pareilles d’un étage parfois surmonté d’une terrasse fermée sur trois côtés. Chacune comprend un emplacement de parking devant. L’un des blocs récemment construits, est fermé d’une grille à code à l’entrée de la rue. Des slogans du PRI, le Parti Révolutionnaire Institutionnel longtemps au pouvoir, sont peints sur les murs qui entourent ces propriétés. Seraient-ce des « résidences du parti », ou un accès à la propriété qui récompense des fidèles militants ?

Le bus nous lâche Plaza de la Constitution. Nous visitons avant qu’il ne ferme le Palais National, siège du gouvernement. Il est bâti sur l’emplacement de l’ancien palais de Moctezuma, marquant la continuité du pouvoir. Sa façade de 200 m de long en tezontle est ornée de grilles en fer forgé et d’un porche central gardé, à l’intérieur duquel est conservée la « cloche de la liberté » dans une niche. Le curé Michel Hidalgo l’a fait retentir à Dolorès le 16 septembre 1810, premiers sons de l’indépendance du pays sous la bannière de la Vierge de la Guadalupe. Chaque année, le Président de la République la fait retentir à la même date pour ouvrir les cérémonies de commémoration de l’Indépendance.

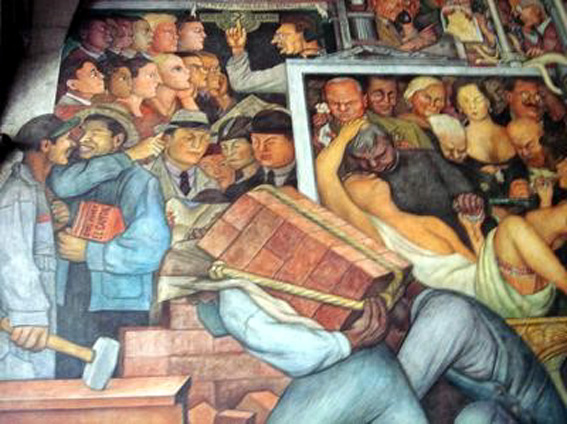

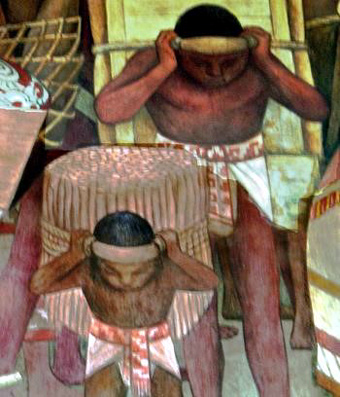

Mais nous allons voir surtout les fresques murales de Diego Rivera, réalisées entre 1929 et 1935, qui content l’histoire du Mexique. Nous pouvons suivre la légende de Quetzalcoatl et des scènes de la vie des Indiens, puis cinq scènes de la Conquête jusqu’à la réforme agraire, enfin la lutte des classes et le Mexique moderne couronné d’un portrait du Barbu, Dr Karl Marx lui-même, montrant à l’ouvrier, au paysan et au soldat le monde futur dominé par les flammes… Le premier étage comprend des fresques plus récentes du même, peintes de 1949 à 1951. Nous y trouvons notamment une vue d’artiste du grand marché de Tlatelolco avant les Espagnols, une autre le débarquement d’Hernan Cortes à Veracruz en ce 22 avril 1519 qui allait faire basculer le monde ancien.

La peinture murale mexicaine est analogue au vitrail de cathédrale : elle joue un rôle édifiant pour perpétrer les souvenirs patriotiques et révolutionnaires et toucher les illettrés. Elle est née en 1922 après les troubles, de la volonté du ministre de l’Education José Vasconcelos. Elle a rencontré le désir d’aller au peuple et d’instruire des peintres tels José Clemente Orozco (qui a décoré l’ancien collège Ildefonso), Diego Rivera et David Alfaro Siqueiros (auteur du « Manifeste du muralisme » en 1922). Socialiser l’art, créer pédagogique, ouvrir au public – tels sont les principaux points de ce réalisme socialiste avant terme. Les physiques se doivent d’être outrés, les couleurs violentes, les attitudes théâtrales. La Révolution devient un mythe exposé sur les murs.

Ces fresques publiques ne sont pas choses nouvelles. Bennassar & Vincent dans leur étude sur Le temps de l’Espagne, 16ème-17ème siècles, rappellent que les moines aux Amériques « décidèrent de faire réaliser de grandes fresques, à l’instar de celles qui décoraient les cathédrales du moyen-âge » (p.251). Il s’agit toujours d’un élitisme où les clercs se sentent intermédiaires entre Dieu et le vulgum pecus, disant aux manants quoi penser et comment. Ces mêmes auteurs notent justement un peu plus loin que « l’Eglise, après avoir favorisé l’alphabétisation jusqu’à la fin du 16ème siècle, avait modifié sa stratégie, peut-être alarmée par les progrès de la Réforme. De sorte qu’au 17ème siècle, l’alphabétisation ne progresse plus » (p.264).

Nous en revenons à l’émancipation de l’homme, à la démocratie, au progrès… Deux conceptions s’affrontent : ceux qui veulent libérer la société des carcans afin que chacun puisse s’épanouir ; ceux qui veulent que la société façonne un « homme nouveau » à la manière définie par les intellectuels, clercs et autres « élite ».

Les premiers sont les Protestants pour qui savoir lire est le premier pas vers le dialogue direct de l’individu avec Dieu ; chacun est maître de lui, exerce sa propre raison, jouit de sa liberté, et peut ainsi se lier avec les autres par contrat consenti et responsable.

Les seconds sont les Catholiques pour qui la hiérarchie est nature divine qu’il ne faut surtout pas contester, Dieu ne se découvrant que par les intermédiaires obligés que sont le Pape, les clercs et le roi oint ; chacun est soumis à la société organique, subit les enseignements obligatoires de « ceux qui savent », obéit aux injonctions de croire et de faire, et laisse le collectif décider de ce qui est bon pour tous.

Liberté contre égalité. Etant entendu que l’égalité est toujours pour les autres, ceux qui n’ont aucune place dans la hiérarchie et que seul Dieu (et les concours avec jury de cooptation) décident de la hiérarchie. Eglise catholique, Etat royal, parti Communiste, social-démocratie autoritaire – tous ces avatars d’une même idée fonctionnent ainsi : « dormez, bonnes gens, nous qui savons, nous occupons de vous – et surtout ne faites rien et ne l’ouvrez pas ! ». Nous sommes les experts, les spécialistes, les interprètes autorisés de la pensée de Dieu (de l’Histoire, de la Société, de la Volonté Générale…), voilà ce qu’il vous faut seulement savoir, pour le reste, laissez-vous manipuler car nous avons la Vérité pour nous. Dieu après la Révolution s’appelle en France la « Volonté générale », le Roi en est le Président et les clercs les énarques et les intellos qui font l’opinion. « Ne pensez pas, les technocrates et les experts décident pour vous ! » Et l’on s’étonne que – à droite comme à gauche – le bon peuple (à qui on a laissé on ne sait pourquoi le droit de vote) sorte toujours les sortants depuis un certain temps.

La contrepartie est le nécessaire abandon de toute responsabilité individuelle : la société étant organique par vérité scientifique, historique, politique ou divine – elle sait tout, peut tout, organise tout. L’individu n’y existe pas, il n’existe que comme unité catégorielle : agent de l’Etat, chômeur, pauvre, petit commerçant, gros entrepreneur, soignants, enseignants, sachant, feignant et ainsi de suite. Autrement dit il attend les ordres.

L’idéologie espagnole du 16ème siècle voulait ainsi conserver absolument la place du « Pauvre » dans la société. Un grand débat s’était même instauré entre Juan Luis Vives, qui a publié en 1526 « De subventione pauperum » visant à mettre au travail les pauvres pour les faire revenir dans l’activité sociale, et le dominicain de l’université de Salamanque Domingo de Soto qui faisait du Pauvre une catégorie presque métaphysique, une sorte de « bouc émissaire » social positif, visant à permettre à chaque Chrétien de pouvoir exercer sur lui la charité ! Le Pauvre avait donc « droit » à la faiblesse, à la paresse, à ne pas être importuné par des offres de travail, ni puni de mendier. Cet état – quasi naturalisé – permettait aux actifs d’être pleinement chrétiens en donnant des aumônes et en créant des Maisons de la Miséricorde. On se croirait dans la surenchère « sociale » de la gauche extrême, en France, aujourd’hui, avec la litanie des « sans »…

La salle du Parlement est ouverte et nous pouvons déambuler entre la tribune et les baignoires des élus du peuple, toutes de dorures, sous l’œil maçonnique lançant les rayons de la Raison sculpté au plafond. Dans l’antichambre, une vitrine contient un exemplaire de la Constitution originale mexicaine de 1857, ouvert au titre I des « droits de l’homme ». Etat fédéral (31 états) avec un Président élu pour 6 ans et un seul mandat, deux chambres avec 128 Sénateurs élus pour 6 ans dont 96 élus directement par la population et 36 attribués selon la proportionnelle des partis, la Chambre des Députés de 500 sièges, 300 élus directement et 200 attribués à la proportionnelle partisane pour 3 ans – tels sont les institutions du pays.

Commentaires récents