« Emergeant soudain des bois nous débouchâmes, pour ma plus totale stupéfaction, sur une vaste étendue dégagée parsemée de monticules, de ruines, de structures pyramidales et de vastes édifices bâtis sur des terrasses. Ces vestiges grandioses étaient bien conservés et richement ornés ». John Lloyd Stephens décrit ainsi sa visite à Uxmal en 1840 (p.249) Aujourd’hui inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, Uxmal signifie « trois fois édifié » selon notre guide du site qui parle un bon français.

Il vient nous prendre à l’hôtel et nous dit bonjour en maya – je n’ai pas retenu l’onomatopée fort longue, ni n’ai pu la transcrire. Ce guide a appris la psychologie des Français : paradoxes pour attirer l’attention, anecdotes culturelles pour soutenir le discours, ironie en transition – il en use à loisir. Il évoque la « tache mongole » des Mayas qui disparaît à l’âge de deux ans et la particularité génétique de ne pas supporter le lait qui rapproche les Mayas des Asiatiques. « Si vous rencontrez quelqu’un avec un sourire : c’est un Maya ; s’il a l’air sérieux : c’est un Toltèque, un Olmèque ou autre Pastèque… S’il a des pesos dans les yeux, il est espagnol. »

Les Mayas d’Uxmal savaient gérer l’eau, ce pourquoi ils ont pu édifier une cité dans cette vallée sans puits naturel. L’approvisionnement en eau était assuré par les pluies, recueillies dans deux types de réservoirs : le bassin à ciel ouvert rendu étanche par de l’argile et la citerne souterraine surmontée d’une surface de captage en forme d’entonnoir. La gestion centralisée de l’eau a exigé sans aucun doute l’instauration de pouvoirs centralisés autoritaires. Le système, conçu pour s’adapter à la nature saisonnière des pluies, aux rios étiques et à l’absence de sources permanentes, était le seul moyen efficace de garantir des réserves en eau suffisantes pour assurer les besoins de la population et l’irrigation des champs. Planifier, construire, entretenir le système nécessitait une autorité pour contraindre les masses humaines à bâtir un système collectif.

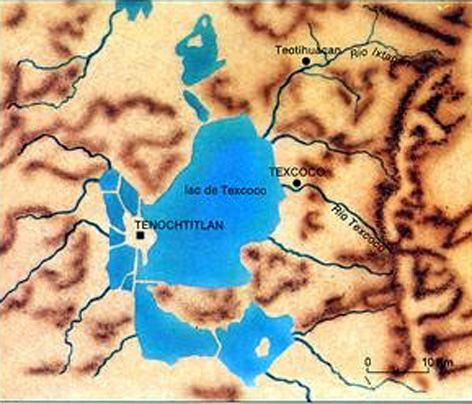

L’eau reste d’ailleurs un problème au Mexique, surtout dans la capitale dont la pluviosité et les nappes souterraines ne couvrent que 2% des besoins. 67% de la consommation est puisée dans les nappes phréatiques, ce qui rend instable le sol et fait s’effondrer notamment le centre historique de Mexico de 30 cm par an ! Le solde provient d’aqueducs depuis les vallées voisines. Mais la mobilité du sol engendre des ruptures du réseau de distribution, donc des gaspillages, qui rendent le système peu efficace. Les grandes compagnies des eaux internationales, et surtout les premières mondiales que sont les françaises, sont sur les rangs pour créer un réseau efficace à Mexico.

Des datations au carbone 14 du bois ont permis de situer au 6ème siècle la fondation d’Uxmal dont l’apogée aurait été vers 900. Les linteaux de bois au-dessus des portes sont d’origine ; ils ont 1500 ans. « S’ils ont résistés, c’est parce qu’ils ont été cueillis à la pleine lune : pas de liquide, pas de termites », assène le guide. Il ajoute : « site religieux, il est difficile de le comprendre vraiment sans croire. » Le site est abandonné vers 1200 comme Chichen Itza, à l’époque où est fondée la nouvelle cité de Mayapan dans le nord du Yucatan. Les princes sont contraints de vivre dans cette nouvelle capitale où ils servent d’otages et de courtisans aux princes Cocoms. Stephens et Catherwood décrivent les premiers le site au grand public américain. Les premières fouilles sont entreprises en 1929 par Franz Bloom et les travaux de conservations ont commencé en 1943 ; ils sont toujours en cours.

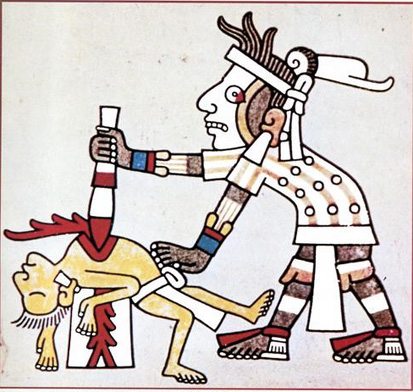

Plus on s’éloigne des Aztèques, plus les civilisations méso-américaines paraissent traditionnelles. Aux petits groupes agricoles et artisans, aux relations égalitaires, succèdent des sociétés plus complexes, hiérarchisées, rassemblées autour de centres administratifs et religieux, pratiquant l’agriculture organisée, la gestion de l’eau et les échanges commerciaux. Mais la prédation humaine connaît ses limites quand le terrain n’est plus favorable. Une démographie trop forte engendre une intense utilisation des sols, ce qui les appauvrit en l’absence d’engrais apportés et les érode sous ce climat. Des disettes apparaissent qui engendrent des conflits entre les villes, les archéologues en ont la preuve. Ce climat de pénurie et de violence aboutit à une rupture entre le peuple paysan et son élite dirigeante et religieuse. Le commerce s’effondre, l’égoïsme croît. Chacun reprend ses billes et émigre vers des terres nouvelles. Les cités sont désertées. Le déclin rapide des Mayas s’explique probablement ainsi. Parfois, une conquête de peuples venus d’ailleurs achève le désastre. Ce fut le cas dans le nord des basses terres du Yucatan.

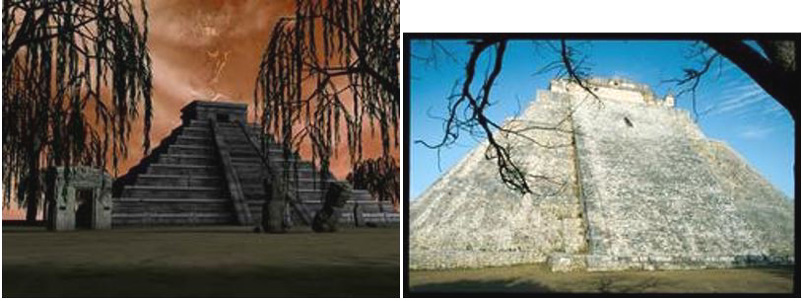

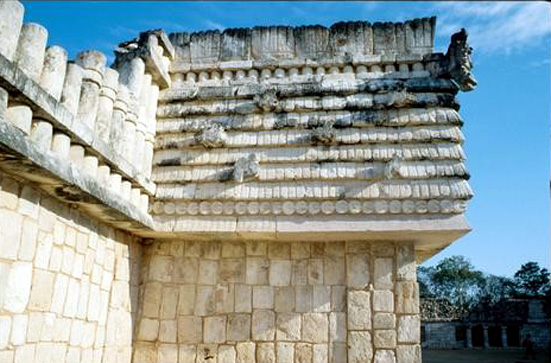

Nous commençons par la pyramide du Devin de 35 m de haut, appelée ainsi selon une légende de la superstition locale : un nain magicien l’aurait élevée en une seule nuit… Nombre d’oiseaux sont représentés, des colibris, des quetzals. Les oiseaux étaient vénérés par les Mayas qui croyaient qu’ils communiquaient avec les dieux. Les masques de Tchac sculptés sur la pyramide sont 52 comme les siècles mayas et les semaines d’une année. Les monstres sont les puissances cosmiques dont la gueule ouverte donne accès au monde surnaturel. Il suffit d’y entrer. Suit le quadrilatère des Nonnes, une cour de 65 m sur 45 m entourée de bâtiments allongés qui évoquaient les cellules d’un couvent pour les premiers voyageurs. Il fait bon, côté ombre, car le soleil commence à chauffer dur dès avant 10 h ce matin. Un gros lézard préhistorique se prélasse sur la pierre. C’est un varan qui ne craint pas les hommes. Le dessus des portes est décoré d’une frise où pointe le long nez de Tlaloc. Des statues de captifs, de singes et d’oiseaux sur fond géométrique sont d’un bel effet. Un dieu a face de hibou est figuré sur l’édifice est. « Sur l’esplanade vaste comme le soleil, le soleil de pierre danse et repose, nu, face au soleil nu », dit joliment le poète (Octavio Paz, « Liberté sur parole », p.40).

Commentaires récents